近二十年来,碳酸盐团簇同位素(Δ47)已发展成为古温度重建的重要研究手段。然而,地质时期的碳酸盐,尤其是生物碳酸盐极易受到成岩蚀变作用的影响,导致其Δ47发生重置而偏离初始条件。因此,深入研究碳酸盐在成岩蚀变过程中同位素信号的响应机制显得尤为重要。文石作为海洋生物骨骼的主要矿物成分,在海洋沉积记录中具有广泛代表性;同时,其亚稳态特性使其对埋藏成岩作用极为敏感,这使得研究生物文石在热重置过程中的团簇同位素响应机制具有独特意义。

针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所稳定同位素地球化学学科组开展了一系列珊瑚文石热重置模拟实验。研究通过块状化、粉末化及氧化预处理对比实验,系统分析了矿物相转变前珊瑚文石的热重置行为:首先精确测定了珊瑚文石的热重置动力学参数,同时评估不同来源内部水对Δ47重置速率的影响,并进一步建立模型预测地质历史条件下珊瑚文石团簇同位素的演化轨迹。

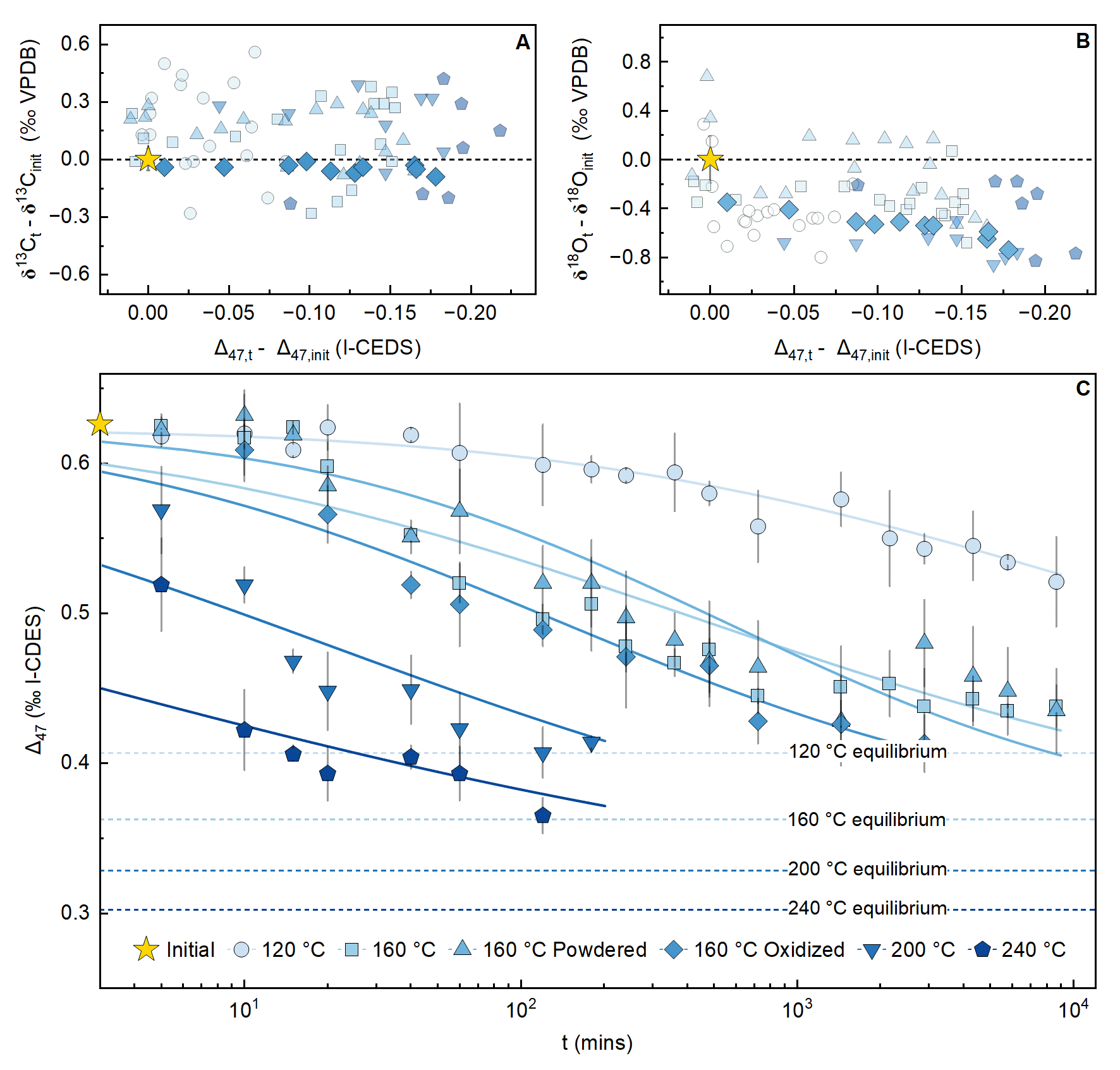

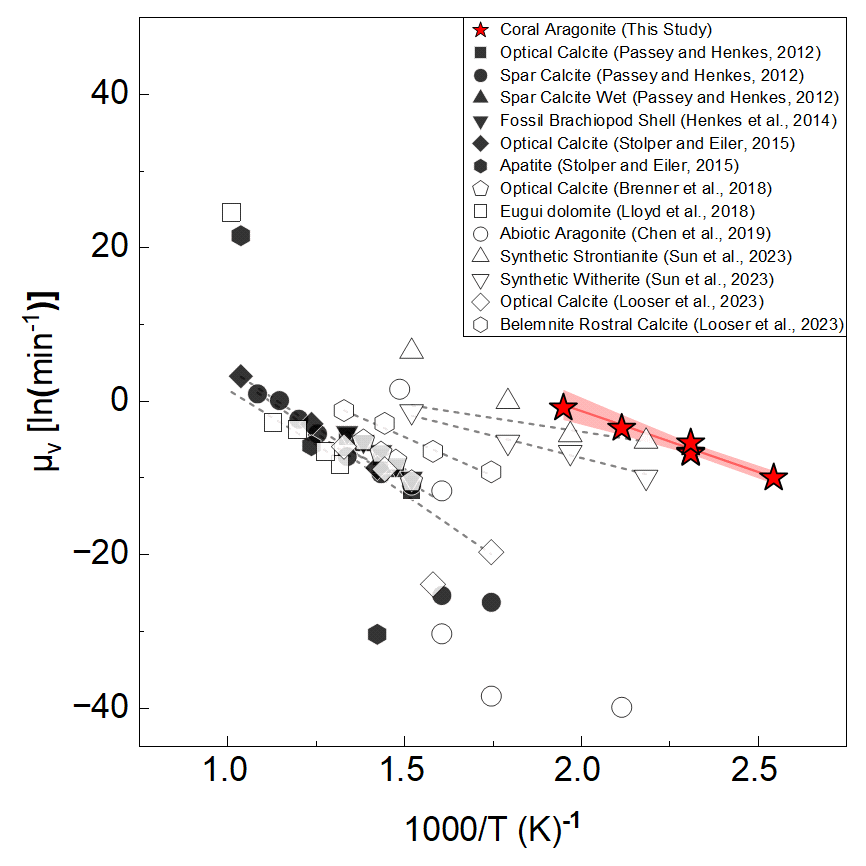

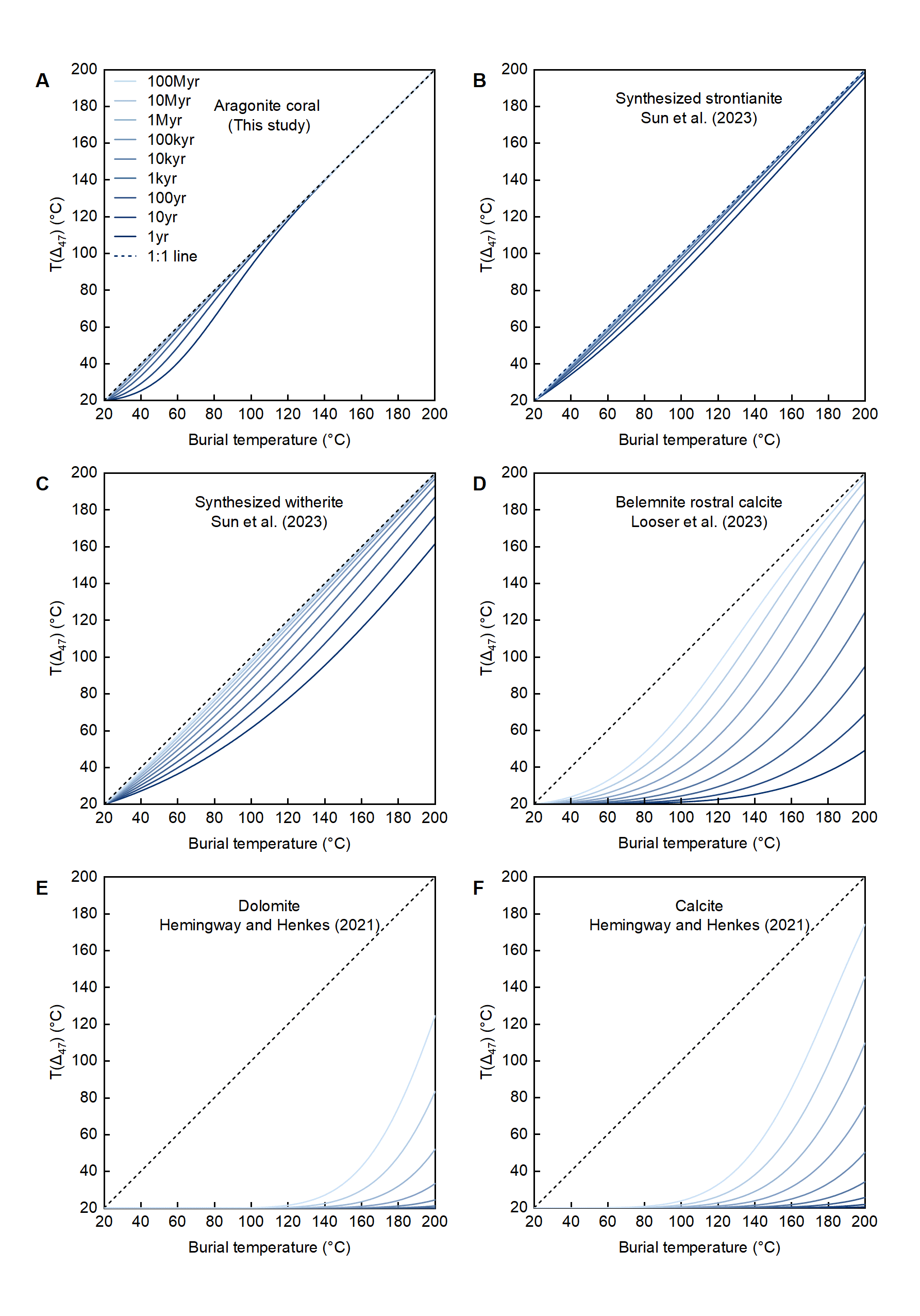

研究团队发现,文石Δ47信号在加热初期(40分钟内)即表现出快速重置趋势,随后速率显著减缓,但始终未能达到完全平衡状态。这一热重置行为呈现出典型的非一级动力学特征(图1),且其速率远超方解石和白云石。这其中文石的平均活化能(μE = 132.0 ± 12.4 kJ/mol)仅约为方解石和白云石的一半(图2)。随着加热的进行,文石的δ18O持续负偏(最大偏移0.77‰)指示了内部水-碳酸盐氧同位素交换的存在;而不同预处理样品的对比结果表明:氧化处理使重置速率提升3-4倍,块状化与粉末化处理样品差异不显著。这可能意味着亚微米或纳米尺度的介质在同位素交换过程中起主导作用。研究推测有机结合水或结构水可能是驱动Δ47快速重置的关键介质。这些重要发现揭示了珊瑚文石对低温热事件的独特敏感性。通过“随机游走”重排模型模拟结果显示:在50 °C条件下,文石Δ47信号可在百万年时间尺度内发生显著重置,而同期方解石几乎不受影响(图3)。这一特性使生物类文石Δ47成为示踪低热事件的潜在指标,同时也意味着在深时古温度重建研究中,必须采用多矿物联用策略以有效排除热重置干扰。

相关成果近期发表于国际地球化学领域权威期刊《Earth and Planetary Science Letters》,第一作者为郭羽翯博士研究生,通讯作者为郭炀锐副研究员,其他合作者包括邓文峰和韦刚健研究员。本研究获得了国家自然科学基金的资助。

论文信息:Guo, Y. (郭羽翯) , Guo, Y. (郭炀锐)*, Deng, W. (邓文峰), Wei, G. (韦刚健), 2025. Rapid thermal resetting of clumped isotope in coral aragonite. Earth Planet. Sci. Lett. 667, 119519.

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25003176#sec0018

图1. 珊瑚文石加热实验中δ13C、δ18O和Δ47值的变化趋势及动力学模型拟合结果。

图2. 不同碳酸盐矿物团簇同位素热重置速率的阿伦尼乌斯速率参数图。

图3. 基于“随机游走”模型的不同碳酸盐矿物T(Δ47)随埋藏时间和温度变化的预测结果。

附件下载: