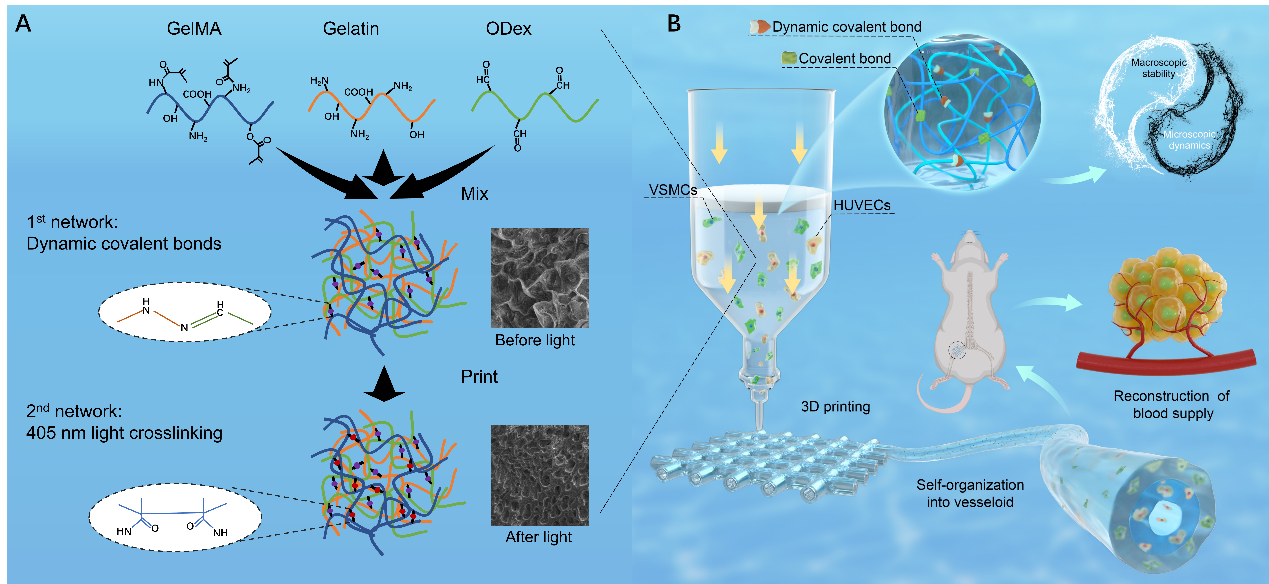

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平研究员和南方医科大学珠江医院赵明主任医师团队联合在Advanced Healthcare Materials杂志在线发表标题为“Microscopically Adaptable Bioink Guide Cell Compartmentalization toward Morphogenesis of a Functional Vasculature-Like System”的研究论文。该研究采用动态共价交联与光引发共价交联正交设计制备了模拟细胞外基质 (ECM) 微观适应性和宏观稳定性的双交联3D打印生物墨水,其打印形成的动态交联网络为细胞提供适应性微环境,从而促进血管内皮细胞与血管平滑肌细胞自发形成具有仿生双层结构的血管网络,该血管网络具备体外收缩以及体内快速重建血运的功能。该研究为血管化组织工程提供了新的生物制造策略。

血管化是目前限制大尺寸组织工程支架构建的关键问题。尽管近年来人工血管/血管网络的生物制造技术获得了巨大的发展,但构建具备仿生结构以及收缩功能的血管网络一直是领域重大挑战。为解决上述问题,研究团队开发了一种具有动态共价交联网络的仿ECM生物墨水,通过模拟ECM的适应性微环境和结构组分,引导血管内皮细胞和血管平滑肌细胞自发排列形成具有仿生双层结构的血管网络。

通过蛋白质组学技术,研究团队进一步发现功能化血管网络中缺氧诱导因子-1 (HIF-1)信号通路和糖酵解/糖异生通路相关的蛋白显著上调,表明血管内皮细胞与血管平滑肌细胞能够有效相互作用,促进糖酵解和三磷酸腺苷(ATP)含量的增加,并通过细胞骨架重塑和细胞迁移促进血管结构的形成。同时功能化血管网络中与细胞粘附、肌动蛋白细胞骨架形成以及焦点粘附相关的蛋白显著上调,提示粘附斑激酶(FAK)信号通路参与了血管结构的形成,并通过调节细胞粘附和细胞骨架重塑,将机械刺激转化为细胞代谢信号,促进糖酵解和血管结构的形成。

此外,研究团队发现功能化血管网络在体外可响应血管紧张素呈现收缩反应。在植入后肢缺血模型小鼠后,功能化血管网络可快速改善缺血侧后肢的血流灌注,防止周围组织坏死并促进肢体的功能恢复。研究团队以此为基础制备了血管化皮肤支架,植入后功能化血管网络可通过快速重建损伤部位血运,有效支持支架中人源真皮成纤维细胞的存活和功能,从而显著提高了大尺寸全层伤口的愈合速度。

广州健康院巫林平研究员和南方医科大学珠江医院赵明主任医师为该论文的共同通讯作者,南方医科大学珠江医院博士后陈珺(现为广州健康院副研究员)与广州健康院实习研究员吴玉琼为共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广州市科技重点研发项目、广州市科技计划、广东省重大人才工程项目等经费的支持。

图1 利用双交联生物墨水打印的3D材料能够引导细胞自组装形成功能化血管网络

附件下载: