中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站在喀斯特山坡关键带多界面产流机制及浅表层水资源高效利用新途径方面取得进展,相关研究成果近期以Harnessing subsurface flow at the soil‐bedrock interface as a hidden water resource for rainwater harvesting: Insights from long‐term hydrological monitoring on a humid karst hillslope为题发表在美国地球物理学会(AGU)旗舰期刊Water Resources Research,陈洪松研究员为论文通讯作者,付智勇研究员为第一作者。

西南喀斯特区虽降水丰沛,但土层浅薄、岩石渗漏性强,地表存不住水,地下水深埋。在广大尚未实现集中供水的偏远喀斯特山区,工程性缺水与岩溶干旱问题突出,集蓄雨洪径流仍然是该区不可替代的干旱缓解策略。喀斯特山区地下岩溶空间形成的复杂网络状裂隙、管道、地下河系统替代了地表沟道系统,导致其地表沟道系统不发育,无法准确判别径流路径,采用传统土山区的小型蓄排灌工程,很难达到雨洪径流的高效调蓄与利用。因此,从地球关键带及山坡水文学的视角,系统揭示降雨过程中喀斯特山坡主要水文路径及其产流机制,是研发适用于该区特殊地质背景的水资源高效利用模式、创建高精度水文预测模型的前提。

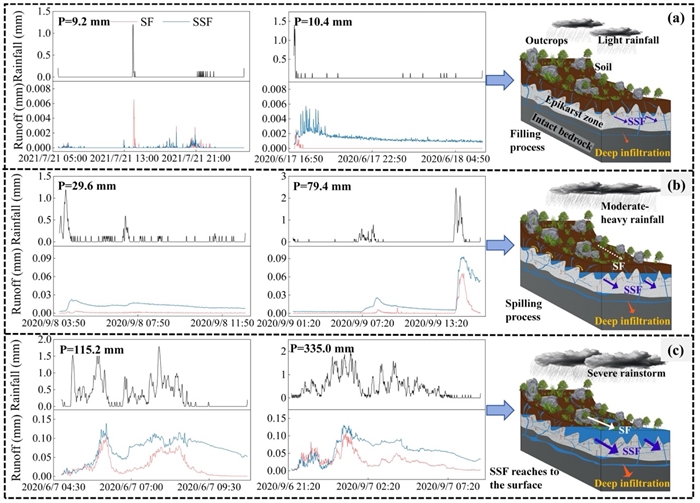

研究依托环江站喀斯特关键带地上-地下水土过程联动观测平台,基于长期水文水化学监测与岩土结构精细刻画,系统揭示了喀斯特山区浅表层关键带主要水文路径与径流触发机制,证实了浅表层岩土界面壤中流是喀斯特山坡次降雨径流的重要组成部分,其能作为一种方便利用的新水源,有望解决传统依靠地表集水面的雨洪径流集蓄方法在该区适用性差的问题。研究结果表明:喀斯特山坡岩土界面壤中流流量显著高于地表径流,雨季尤为明显;若将岩土界面壤中流归并到雨洪径流集蓄系统,雨水收集效率从2.2%提高到13.1%;控制岩土界面壤中流发生概率的关键结构因素包括土壤厚度和基岩风化程度,浅土层(<50 cm)和弱风化基岩分布区是发生岩土界面壤中流的热点区域;次降雨量、前期降雨量及岩土系统水分亏缺量是影响岩土界面壤中流量的主要气象因子。

本研究基于野外台站大平台,跨越了地学生态学基础理论研究与生产应用实践之间的鸿沟,有望探索出一条基于坚实理论研究认识支撑的技术研发和产业应用系统性解决方案新路径。本研究证明,岩土界面壤中流是喀斯特山区一种尚未普遍认识到的重要雨洪资源,其为喀斯特山区水资源“开源”提供了一种新思路。充分考虑并利用喀斯特浅层多界面隐蔽伏流路径,有望将喀斯特山区传统点上单一集水转变为面上多途径互补集水模式,形成多来源相补、季节均衡的雨水集蓄新模式,从而拓展旱季救命水保障渠道,为缓解全球广大喀斯特区岩溶干旱问题提供理论与技术支撑。

该研究得到了国家自然科学基金联合重点基金、国家重点研发计划项目的资助。

喀斯特山坡地表径流与岩土界面壤中流交互作用及其对降雨量的响应机制

附件下载: