-

深圳先进院 | 发明动态“神经蠕虫”功能纤维电极(Nature)

9月17日,由中国科学院深圳先进技术研究院刘志远、韩飞团队联合徐天添团队,以及东华大学严威团队,历经5年多协同攻关的研究成果在《自然》发表。研究团队成功研发出了如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的神经纤维电极——NeuroWorm(神经蠕虫)。该研究首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式,打破了植入式电极的“静态”传统,为脑机接口电极的研究与应用开辟了新方向。在脑机接口等神经接口系统中,电极是连接电子设备和生物神经系统的核心界面传感器,是脑机接口中“接口”的核心所在。然而,当前植入式电极均是“静态”的,植入后只能“固定位置、局限采集”,还在免疫反应中“被动挨打”乃至传导失效,严重制约了脑机接口的应用和未来发展。9月17日,由中国科学院深圳先进技术研究院刘志远、韩飞团队联合徐天添团队,以及东华大学严威团队,历经5年多协同攻关的研究成果在《自然》发表。研究团队成功研发出了如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的神经纤维电极——NeuroWorm(神经蠕虫)。该研究首次提出了脑机接口“动态电极”的新范式,打破了植入式电极的“静态”传统,为脑机接口电极的研究与应用开辟了新方向。该研究中,深圳先进院刘志远研究员、徐天添研究员、韩飞副研究员,东华大学教授严威是论文共同通讯作者。厦门大学助理教授谢瑞杰(原刘志远团队博士后),深圳先进院副研究员韩飞、研究助理余潜衡远、李冬(徐天添团队在读博士生)为该论文共同第一作者。深圳先进院为该研究第一单位,研究工作得到郑海荣院士、朱美芳院士、李光林研究员的帮助与支持。打破传统框架,植入式脑机接口电极开启“游走”模式脑机接口分为非植入式、半植入式与全植入式,全植入式脑机接口技术因电极直接与神经元“对话”,可实现其他方式无法企及的监测精度与更丰富的功能。然而,传统植入式电极植入后不仅无法动态调整植入位置,也无法对周边环境做出响应性调整。在2020年11月一次例会上,刘志远和课题组成员讨论道:“从临床需求来看,如果我们能开发出一种非常细、非常软、又能运动的多通道纤维电极,或许能解决当前电极领域的不足。”但想要得到这种电极并非易事,不仅要克服多个技术难点,还需要不同领域的工程技术人才。那时,徐天添团队长期专注于磁驱动微型机器人研究,在磁性材料制备及微纳机器人精确操控方面积累了丰富经验。对于传统柔性电极的“静态”特性以及其所导致的问题,刘志远在和徐天添探讨之后,两个课题组一拍即合,决定共同探索如何在柔性电极中引入微小磁性组件,并利用外部磁场实现电极植入后仍具备可调节、可运动的“动态”特性。在该研究中,研究团队首先要解决的难题,便是如何在一根直径约为200微米的纤维上,布局数十个独立的电极通道,这相当于在一根头发丝上拆分雕刻出数十根长度一致、彼此不能交叉的细线,还要保证这根纤维足够柔软且可拉伸。团队成员谢瑞杰此前制备出了厚度仅为数百纳米厚的超薄薄膜电极,在此基础上,他想到如果将薄膜“卷起来”,就能变成微米尺度的纤维。通过超薄柔性薄膜的制备、导电图案设计、软硬接口设计和制造等多个精细步骤,经过五年攻关,研究团队在郑海荣院士、李光林研究员的帮助下,终于制备出拥有沿着纤维长度方向独立分布的多达60个通道的、直径仅有196微米的柔软可拉伸纤维电极。为了让制备的电极“动起来”,团队在电极的一端增加了微小的磁头,通过结合高精度磁控系统和即时影像追踪技术,使电极能够在体内自主调控前进方向,并能稳定记录高质量的生物电信号。这样的“动态电极”可以在兔子颅内“游走”,根据需要主动更换监测目标,研究团队给它命名为NeuroWorm——神经蠕虫。不仅在大脑里“游走”,也在外周肌肉上“动起来”NeuroWorm的诞生不仅为脑机接口开辟了新路径,它的应用还远不止于大脑。研究团队还首次实现了电极在肌肉内的长期植入与稳定工作。与大脑相比,外周肌肉在运动过程中会产生更大幅度的形变和拉伸,对电极的柔软性、耐久性和信号稳定性提出了更高要求。NeuroWorm凭借其微型化、可拉伸的结构优势,在肌肉内依然能紧密贴合组织,并保持高质量信号采集,为外骨骼控制、康复辅助以及日常环境中的人机协同提供了新可能。团队利用微创植入技术,成功实现了NeuroWorm电极在大鼠腿部肌肉内稳定工作超过43周。值得关注的是,电极植入13个月后,其周围形成的纤维包裹层厚度平均不足23微米,周围组织的细胞凋亡率与正常组织相当,展现了优异的长期生物相容性。相比之下,传统不锈钢丝电极在相同条件下包裹层厚度超过451微米,伴随显著的细胞凋亡反应。与此同时,在外部磁场的操控下,NeuroWorm可在肌肉上表面实现游走,可在植入后的一周内每天变换位置进行监测。“研究过程中,我们不仅要确保电极信号传输的稳定性、防水性,还要确保精准控制电极在实验动物体内运动。在很长的一段时间里,我们的大部分工作是不断地改进、调整、动物实验测试,最终得到符合要求的电极。”韩飞回忆。“这一成果标志着生物电子学领域的重要突破,使传统的被动固定式植入电极首次迈向可主动控制、智能响应、与生物组织协同运动的全新阶段,为神经系统功能的长期动态监测提供了全新的技术路径。”徐天添表示。多学科协同助推脑机接口发展近年来,随着人工智能、神经生物学、生物传感器与柔性电子等技术不断突破,脑机接口技术已不再依赖单一学科的驱动,更需要AI、材料科学、电子工程、神经科学等多学科的深度融合与协同合作。正是在这一背景下,深圳先进院通过整合院内多科学的力量,实现了“动态电极”的新范式突破,同时布局推进柔性生物界面电极的产业化发展。此前,刘志远团队基于柔软可拉伸导电材料的技术积累,率先实现了柔软可拉伸电极阵列的工程化量产,并通过了相关的二类医疗器械注检,应用在体表高密度肌电监测与刺激等场景中,尝试取代传统的硬质不可拉伸电极阵列,并已实现对包括欧洲客户在内的电生理公司供货。“尽管我们取得了一些应用突破,又新提出了‘神经蠕虫’的理念,但电极植入后仍面临免疫排异和长期稳定工作等挑战。如何实现电极与人体组织的更好融合,提高信号读取的精准度和稳定性,是未来的重要研究方向。”刘志远表示,未来植入式电极还需在驱动方式、速度控制、材料优化、功能集成、长期相容性等方面开展研究,需要全球科学家的共同努力。徐天添介绍,研究团队首次将磁控驱动技术运用在植入式电极中,也为磁控微纳机器人领域带来宝贵的经验和数据,有望应用于早期的植入式医疗设备中,为动态监测生理信号提供新的解决方案。据了解,该研究有望为纤维器件的制备提供新思路,也为脑科学研究、神经调控、脑机接口、人机协同等领域提供新的工具。未来,研究团队还将继续在动态柔性电极和“活性”主动响应型柔性电极领域进行深入研究,推动脑机接口技术的发展进程。论文上线截图,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09344-w“NeuroWorm”的设计、制造策略和演示磁场控制下“NeuroWorm”对脑部与骨骼肌的动态监测NeuroWorm肌肉束内长期植入生物相容性验证率先取得医疗器械注检认证的柔性可拉伸电子皮肤图说:放大镜视野下的60通道神经纤维电极图说: 共同通讯作者刘志远(右一)、徐天添(左一)、韩飞(右二),共同第一作者谢瑞杰(左三)、韩飞、余潜衡远(右三)、李冬(左二)<!--!doctype-->

2025-09-18

-

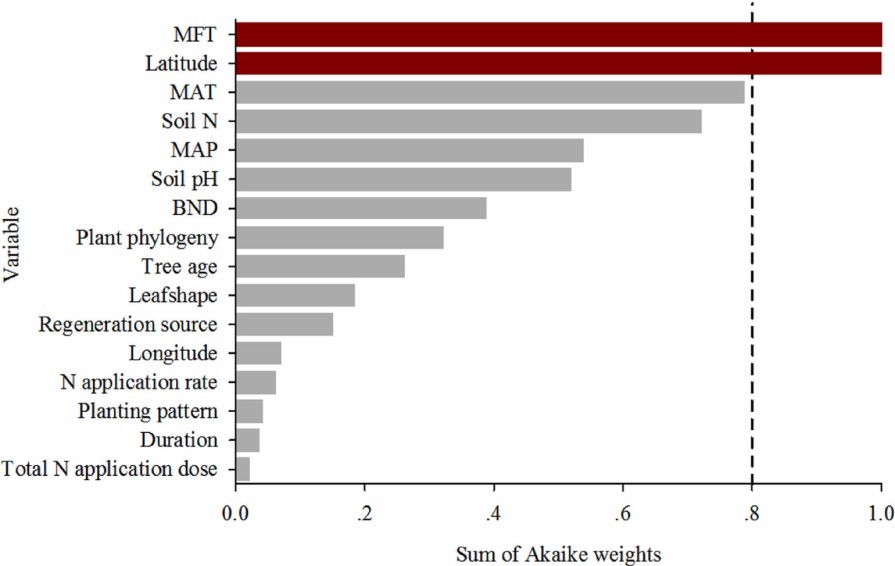

华南植物园揭示氮沉降背景下不同菌根树种生物量碳固存响应差异

近几十年来,人为活动导致的大气氮沉降持续增加,深刻影响着森林生态系统的生产力和碳汇功能。氮素是限制森林初级生产力的关键元素之一。增加氮素输入可以刺激森林生产力及其生物量中的碳(C)固存,但这种影响的程度和全球重要性仍然还未得到系统评估。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后陈国茵、胡苑柳等科研人员,通过整合全球范围内的123项氮添加实验数据(涵盖71个树种,189组观测),深入探究了不同树种的生物量碳固存对氮添加的响应规律。同时,采用单位氮添加引起的树木生物量碳增益(CperN)这一指标,以更准确地量化氮沉降的碳汇效应,并利用全球菌根树木分布图估算了菌根类型调控下的全球树木碳固存潜力。研究发现:(1)纬度是调控树木生物量CperN的关键环境因子,CperN随纬度升高而增加,表明高纬度氮限制生态系统对氮添加的响应更敏感;(2)菌根类型是导致树木响应差异的最重要生物学因子,AM树木的CperN平均约为ECM树木的6倍(17.2 vs. 2.9 kg C kg N⁻¹),这源于两者截然不同的氮获取策略:ECM树木及其真菌能直接利用有机氮,策略保守;而AM树木更依赖无机氮,因此能从氮添加中获得更大生长收益。研究进一步估算表明,若忽略菌根类型的差异,全球尺度上氮沉降的树木碳固存总量将被高估12%(约9.8 Tg C yr⁻¹),在温带森林中甚至会被高估17%。这种高估主要源于ECM树种在温带森林中占主导地位但其CperN相对较低。研究强调,未来的全球生物地球化学模型必须充分考虑菌根类型的分布及其功能差异,才能更准确地预测氮沉降背景下森林碳汇的变化趋势。相关研究成果以“Tree-mycorrhizal types differ in their biomass response to nitrogen addition”为题近日在线发表在国际学术期刊Soil Biology and Biochemistry(《土壤生物学与生物化学》)(IF=10.2)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后陈国茵为论文第一作者,鼎湖山站博士后胡苑柳与广东省科学院广州地理所吴建平副研究员为共同第一作者,邓琦研究员为论文通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109967图1. 氮沉降对植物生物量CperN影响因子的重要性图2. 氮沉降下植物生物量CperN在同树种类型和生态系统的差异

2025-09-14

-

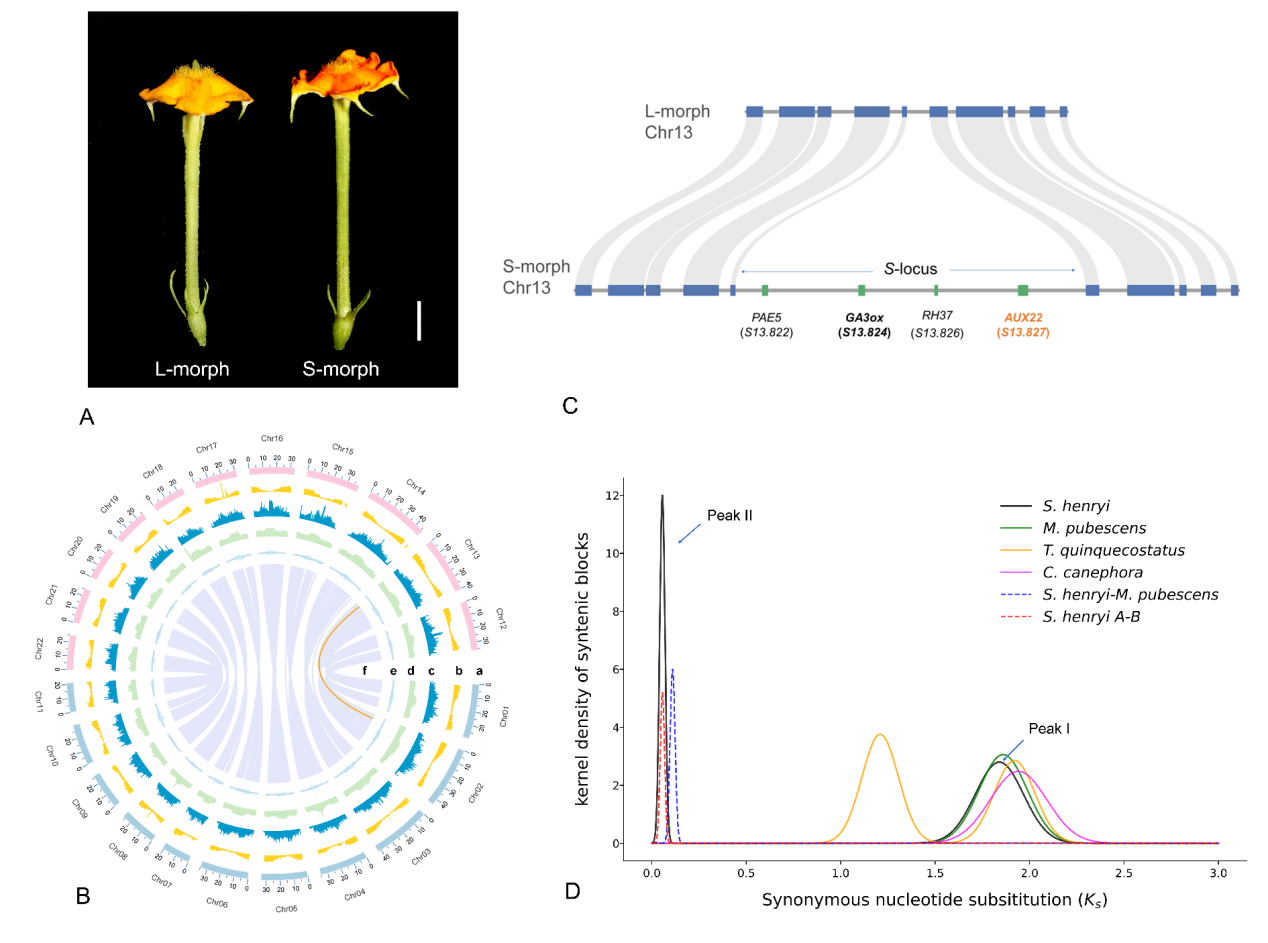

华南植物园揭示多倍体植物二型花柱调控机制

花部形态的多样性在被子植物进化中扮演着核心角色,也是物种分化的重要推动力量。异型花柱(Heterostyly)是一种由S位点超基因(S-locus supergene)控制的花型多态现象,早在19世纪就已受到达尔文等学者的广泛关注。异型花柱是指同一物种的群体中存在两种(二型花柱)或三种(三型花柱)雌雄蕊高度互补的个体,这种花部结构具有提高植物传粉精确度、降低雌雄干扰、促进异花传粉等重要生态功能。达尔文曾将其形象地称为“A most complex marriage arrangement” (Darwin 1864,Journal of the Proceedings of the Linnean Society)。全基因组复制(Whole Genome Duplication,WGD)或多倍化(polyploidization)是生物体的全部遗传信息发生一次或多次复制的过程,对被子植物繁育系统和形态演化具有重要影响。经典观点认为,多倍化常导致异型花柱向同型花柱转变,即“基因组加倍引发异型花柱的瓦解”。然而,以往对异型花柱分子调控机制的研究都局限于二倍体,对于多倍体植物异型花柱的发生和演化还存在诸多未解之谜。该研究首次完成了茜草科四倍体二型花柱植物——裂果金花(Schizomussaenda henryi)的染色体水平基因组组装与解析,揭示了其控制花柱异长的S位点超基因在多倍化后仍保持完整功能。基于全基因组测序、比较转录组、形态学、繁殖生物学等多种手段,获得了裂果金花高质量的染色体水平基因组,并鉴定到二型花柱相关的S-locus超基因只存在于短柱花型的个体,呈半合子(hemizygosity)结构;由包含SchzAUX22在内的四个紧密连锁的基因构成。其中,SchzAUX22 是重要的生长素响应因子,被鉴定为调控二型花柱发育的关键候选基因。系统学和k-mer分析表明,裂果金花的基因组可能起源于约360万年之前的异源多倍化事件。通过计算S-locus基因和其同源基因的同义替换率(Ks),发现S-locus的起源时间(约5000万年前)远早于裂果金花多倍化的发生时间。这些证据表明,尽管裂果金花存在由杂交导致的异源多倍化,S位点仍能保持完整并发挥功能;多倍化并不必然导致异型花柱的瓦解。这是首次从全基因组层面破译多倍体植物异型花柱的分子机制。该成果为深入理解被子植物花部多态性及繁育系统的进化提供了新的视角。在达尔文发表《同种植物的不同花型》(The different forms of flowers on plants of the same species)148年后,人类对植物交配机制的理解再次迎来突破。中国科学院华南植物园研究团队与山东理工大学罗中莱教授、加拿大多伦多大学著名进化生物学家Spencer C.H. Barrett教授等科研人员的合作研究成果,以“Genetic architecture of the S-locus supergene revealed in a tetraploid distylous species”为题近日发表在植物科学领域权威期刊New Phytologist(《新植物学家》)(生物学一区TOP,IF5year=10.3)上。中国科学院华南植物园张奠湘研究员、石苗苗助理研究员及山东理工大学罗中莱教授为共同通讯作者,罗中莱教授为第一作者,华南植物园为第一完成单位。研究得到了国家自然科学基金面上项目、广东省自然资源事务专项资金等资助。文章链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70521图. A. 裂果金花(Schizomussaenda henryi)长柱型花(L-morph)与短柱型花(S-morph);B. 短柱型基因组Circos图;C. 半合子位点基因结构示意图;D. 裂果金花与近缘物种旁系同源基因的Ks分布分析。

2025-09-14

-

华南植物园揭示热带森林土壤碳汇机制:根系主导有机碳积累

中国科学院华南植物园恢复生态学团队联合美国、澳大利亚和西班牙等多国科研机构,在热带森林土壤碳汇机制研究中取得重要进展。研究团队选取热带地区同一演替序列下的典型森林类型(包括马尾松林、针阔混交林和季风常绿阔叶林),开展了为期两年的野外原位培养实验。通过结合内生长袋与同位素示踪技术,并调控内生长袋网孔尺寸,实现了对根系与外延菌丝在土壤碳输入中相对贡献的精确区分与量化。研究结果表明,根系对土壤有机碳的年均净贡献为1.2 mg C g⁻¹土壤,是外延菌丝(0.32 mg C g⁻¹土壤)的近4倍。根系不仅显著促进新碳的固定,还可抑制原有有机碳的分解,从而实现土壤碳的净积累。此外,根系输入主要促进颗粒有机碳(POC)的积累。研究还发现,不同演替阶段的热带森林其碳输入策略存在明显差异:演替早期以丛枝菌根植物为主,依靠快速周转的根系大量输入碳;中期转为以外生菌根真菌为主,菌丝寿命更长、碳输入更稳定;至演替晚期,则形成功能互补的稳定碳汇机制。该研究系统阐明了根系与菌丝在热带森林土壤碳汇中的相对作用,凸显了根系性状在碳固存中的核心地位。研究人员建议,在热带森林恢复与管理中,应优先选用具备高效碳输入能力的树种,并结合菌根共生策略,以提升土壤碳汇功能。该成果深化了对热带森林碳循环机制的理解,也为全球热带地区的生态恢复提供了科学依据。该研究首次系统揭示了植物根系在土壤有机碳积累中的主导作用,其贡献约为外延菌丝的4倍。相关研究成果已近日发表在国际生态学权威期刊Global Change Biology上,为热带森林碳汇管理提供了新视角。论文共同第一作者为中国科学院华南植物园鹤山站博士生陈晓琳与博士后牟之建,刘占锋研究员与王俊研究员为共同通讯作者。研究获得了广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/gcb.70499图. 根系与外延菌丝影响土壤有机碳动态及净变化的概念图。描述了新SOC形成、原有SOC激发效应及其与SOC组分(如木质素、DOC和微生物来源碳)之间的关系。绿色箭头表示正向效应,灰色箭头表示负向效应。变化速率指有无根系或菌丝处理间浓度的相对差异。POC:颗粒有机碳;MAOC:矿物结合有机碳。

2025-09-14

-

华南植物园揭示酸雨背景下南亚热带不同菌根树种应对磷限制的适应策略

酸雨是全球重要的环境问题之一,尤其是我国南方,近年来持续的酸雨导致该区域部分森林土壤急剧酸化,养分和盐基离子逐渐耗竭,将威胁其生态系统结构和服务功能。华南植物园邓琦课题组在先前的研究中发现,长期酸雨导致的土壤酸化将加速铁、铝氧化物的活化及其对磷的吸附,从而降低土壤磷有效性(Hu et al.,2023, Science of the Total Environment)。尽管研究发现,植物能够通过调动菌根真菌促进有机磷矿化,从而缓解酸化导致的磷限制(Hu et al.,2022, Global Change Biology),但在酸雨加剧的背景下,我国南方常绿阔叶林树种的响应及其机制仍不明确。中国科学院华南植物园博士后胡苑柳等科研人员,研究基于鼎湖山季风常绿阔叶林长期模拟野外酸沉降实验,进一步探究林内与丛枝菌根或外生菌根共生的主要树种对酸雨加剧导致的磷限制的适应及机制。研究发现:(1)酸雨处理并未改变外生菌根树种根际土壤有效磷含量,反而导致不稳定磷的显著增加以及闭蓄态磷的下降,这些变化与根际土壤磷酸二酯酶活性及其编码基因相对丰度的增加相关。(2)酸雨处理显著降低丛枝菌根树种根际土壤有效磷及其叶片磷含量,但同时该树种在叶片磷组分中表现出更大的可塑性,即结构态磷组分显著下降而代谢态磷组分增加。这些结果表明,为应对长期酸雨引起的磷限制,外生菌根树种可能倾向于增强磷活化的营养策略,而丛枝菌根树种则更倾向于采取提高叶面磷利用率的保守策略。研究成果以“Tropical tree-mycorrhizal types show divergent phosphorus adaptive strategies after 12-year simulated acid rain”为题近日在线发表在国际学术期刊Soil Biology and Biochemistry(《土壤生物学与生物化学》)(IF=10.2)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后胡苑柳为论文第一作者,邓琦研究员为通讯作者。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109968图. 两种菌根树种在长期酸雨引起的磷限制下的不同适应策略

2025-09-14

-

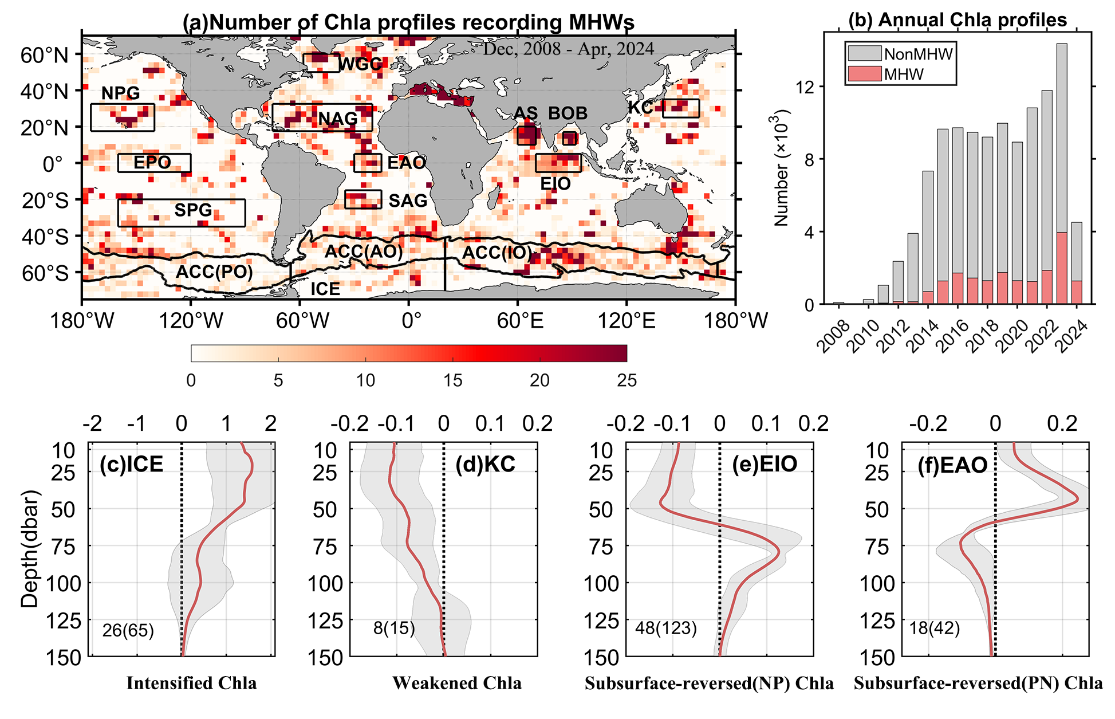

南海海洋所研究团队揭示海洋热浪影响全球浮游植物的垂直分布

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)陈更新团队利用长达17年的全球 Biogeochemical-Argo(BGC-Argo)浮标观测数据,深入剖析了海洋热浪对全球浮游植物垂直分布结构的影响。近日,该研究成果以LTO博士研究生马雪莹为论文第一作者,陈更新研究员为通讯作者,发表在国际期刊Communications Earth & Environment上。近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)陈更新团队利用长达17年的全球 Biogeochemical-Argo(BGC-Argo)浮标观测数据,深入剖析了海洋热浪对全球浮游植物垂直分布结构的影响。近日,该研究成果以LTO博士研究生马雪莹为论文第一作者,陈更新研究员为通讯作者,发表在国际期刊Communications Earth & Environment上。随着全球变暖的持续加剧,过去几十年来,海洋热浪的发生频率显著上升,持续时间也不断延长,给海洋生态系统带来了严重威胁。浮游植物作为海洋的初级生产者,支撑着整个海洋食物网,并在全球碳循环中发挥着关键作用,主要分布于海洋上层200米以内的水体。然而,既有研究多集中于浮游植物在近表层对海洋热浪的响应,难以反映其在水体内部的垂直结构变化。因此,关于海洋热浪如何影响浮游植物垂直分布的机制,我们仍缺乏系统性的理解。本研究结合BGC-Argo浮标的生物地球化学及物理参数的垂直剖面数据,首次在全球尺度上识别并总结了浮游植物对海洋热浪的四种典型垂向响应类型(图1)。这些垂直响应类型在时间和空间尺度上均表现出显著差异,具体可分为以下四类:(1)增强型:上层水体叶绿素 a 浓度显著上升,主要分布于高纬度海域;(2)减弱型:上层水体叶绿素 a 浓度明显下降,主要出现在热带与副热带海域;(3)次表层反转型-NP:表层叶绿素 a 浓度下降,次表层浓度升高,在赤道印度洋尤为显著;(4)次表层反转型-PN:表层浓度升高,次表层浓度降低,在赤道大西洋最为常见(图2)。进一步研究表明,海洋热浪的发生显著促进了次表层叶绿素最大值层(Deep Chlorophyll Maximum,DCM)的形成与发展,显著影响了其深度位置与强度变化。通过对典型极端海洋热浪事件的深入分析,研究进一步揭示了海洋热浪的垂向结构通过改变不同深度的光照、温度与营养盐环境,进而影响浮游植物的垂直分布格局与空间重分布过程。本研究首次在全球尺度上提供了海洋热浪期间全球浮游植物垂直分布结构变化的直接观测证据,识别出四种主要的垂直响应结构,丰富了我们对浮游植物应对海洋极端气候事件行为的认知,为未来海洋生态系统响应气候变化的预测提供了观测基础与理论支持。本研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金和中国科学院南海海洋研究所基金的共同资助。相关论文信息:Ma,X.,& Chen,G. (2025). Marine heatwaves are shaping the vertical structure of phytoplankton in the global ocean. Communications Earth & Environment,6(1),715.文章链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02718-y图1 海洋热浪期间叶绿素 a(Chla)剖面的时空分布a:记录海洋热浪(MHWs)事件的叶绿素 a 剖面在全球的空间分布。b:海洋热浪期间(红色柱状)与非海洋热浪期间(灰色柱状)每年的叶绿素 a 剖面数量。c–f:海洋热浪期间四种垂直叶绿素异常类型的典型案例(红色实线,单位:mg m⁻³):c:在季节性冰区的增强型叶绿素异常;d:黑潮区域的减弱型叶绿素异常;e:赤道印度洋的次表层反转型-NP;f:赤道大西洋的次表层反转型-PN。c–f 中的灰色阴影表示标准差。c–f数字表示在海洋热浪期间识别出的对应垂直异常类型的叶绿素剖面数量,括号内的数字表示海洋热浪期间的叶绿素剖面总数。图2 海洋热浪(MHWs)期间垂直叶绿素 a 异常的时空分布a:海洋热浪(MHW)期间(红线)与非 MHW 期间(黑线)叶绿素 a 剖面数量的纬向分布。b:全球海洋中叶绿素 a 浓度异常的纬向分布。c:基于 BGC-Argo 观测,15 个区域内海洋热浪期间不同类型垂直叶绿素 a 异常的比例分布。绿色表示减弱型(Weakened)、黄色表示增强型(Intensified)蓝色和粉色分别表示两类次表层反转型(NP 和 PN)。d:海洋热浪期间各月主导的垂直叶绿素 a 异常类型(填色),以及各类型在当月 MHW 剖面中的占比(青色线条)。<!--!doctype-->

2025-09-12

-

南海海洋所研究团队揭示印度夏季风降水影响南极气候和海冰的新机制

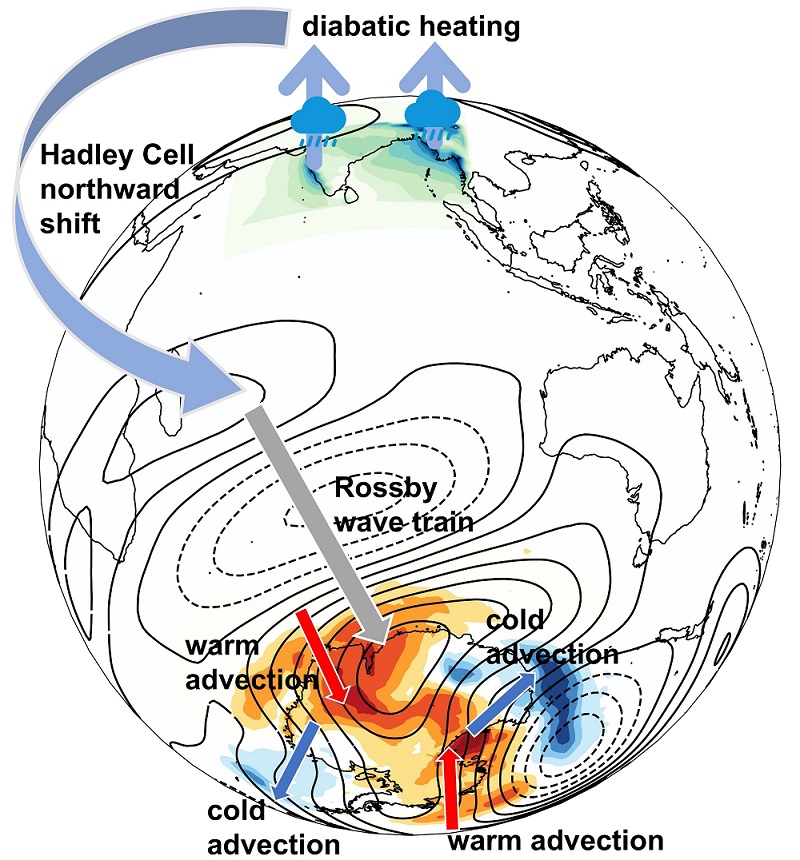

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)与全球海洋和气候研究中心(GOCRC)王春在研究员团队在一区TOP期刊 npj Climate and Atmospheric Science 发表最新成果,揭示了印度夏季风降水如何通过跨半球机制影响南极气候和海冰分布。论文由LTO博士研究生宋强华担任第一作者,研究员王春在为通讯作者,合作作者还包括LTO研究员张磊和中山大学副教授范汉杰。近年来,南极及周边海域的气候变化愈加显著,不仅影响极地生态,还对全球大气和海洋环流系统产生深远影响。明确南极气候的关键驱动因素,对于预测未来极地及全球气候变化趋势、评估海平面上升风险具有重要意义。以往研究多聚焦于海洋多尺度变率对南极气候的作用,而本研究首次提出印度夏季风降水也能通过大气过程跨越半球,调控南极地表气温和海冰分布(图1)。研究表明,印度夏季风降雨释放潜热,使得印度洋区域的哈德莱环流整体北移。这一变化在南印度洋马斯克林群岛附近激发出大气罗斯贝波列,并沿南印度洋传播至南极。罗斯贝波的传递改变了南极的海平面气压格局,进而在东西南极沿岸形成风场:近岸风导致南极大陆大范围升温,而离岸风触发的冷平流则影响罗斯海和威德尔海。冷暖空气的输送使南极地表温度发生变化,海冰分布呈现出类似“三极子”的模态特征。该研究不仅揭示了印度夏季风降水与南极气候和海冰之间的物理联系,还为提升南极海冰的季节预测能力、完善气候动力学理论框架提供了新的科学依据,同时深化了人们对热带–极地遥相关及其气候效应的理解。本研究得到了国家自然基金委合作创新研究团队项目、国家自然科学基金重大项目等共同资助。相关论文信息:Song,Q.,Wang,C.,Zhang,L.,Fan,H. Indian summer monsoon rainfall drives Antarctic climate and sea ice variability through atmospheric teleconnections. npj Clim Atmos Sci 8,320 (2025).文章链接:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01213-7图 1 印度夏季风降水对南极气候影响的示意图。印度夏季风降水释放的非绝热加热导致哈德莱环流向北移动,从而激发罗斯贝波列(等值线)从南印度洋马斯克林群岛向南极传播。该罗斯贝波列改变了海平面气压,为东南极大陆和西南极大陆带来暖平流(南极区域红色箭头),同时在罗斯海和威德尔海区域则形成明显的冷平流输送(南极区域蓝色箭头)。

2025-09-09

-

亚热带生态所多项仪器设备功能与技术开发项目通过验收并获新资助

9月9日,中国科学院广州生命科学大型仪器区域中心在中国科学院亚热带农业生态研究所召开中国科学院功能开发项目验收、广州区域中心自主创新项目的申报与开放课题验收的评审会议,邀请来自院内外的7位专家担任评委,军事医学科学院张德添正高级工程师担任组长。广州健康研究院副院长(主持工作)、区域中心管委会主任孙飞、华南植物园副主任叶清、亚热带生态所副所长谢永宏,区域中心5个成员单位的相关负责人及项目承担人参加了本次会议。9月9日,中国科学院广州生命科学大型仪器区域中心在中国科学院亚热带农业生态研究所召开中国科学院功能开发项目验收、广州区域中心自主创新项目的申报与开放课题验收的评审会议,邀请来自院内外的7位专家担任评委,军事医学科学院张德添正高级工程师担任组长。广州健康研究院副院长(主持工作)、区域中心管委会主任孙飞、华南植物园副主任叶清、亚热带生态所副所长谢永宏,区域中心5个成员单位的相关负责人及项目承担人参加了本次会议。本次会议验收了中国科学院功能开发项目7项,广州区域中心开放课题5项,评审了广州区域中心自主创新项目6项。其中,亚热带生态所参与验收的项目共4项,包括中国科学院仪器设备功能开发技术创新项目2项,分别为《基于液质联用仪畜禽小肽数据库开发与应用》和《应用于气相色谱仪的全自动气体稀释装置的研制》;广州生命科学大型仪器区域中心开放课题2项,分别为《细菌样品扫描电镜快速观察方法的建立》和《土壤中低分子量有机酸碳氢稳定同位素比值的测定方法研究》。经评议,4个项目均符合验收标准,完成了预定技术指标,专家组一致同意通过验收。亚热带生态所申报了广州区域中心自主创新项目1项-《基于MALDI-TOF MS 构建农业微生物指纹图谱库及其快速鉴定方法》,该项目为竞争性项目,共支持4项,经过专家评审,获得了区域中心自主创新项目的资助。 《基于液质联用仪畜禽小肽数据库开发与应用》项目由许丽卫高级工程师主持,建立了畜禽小肽数据库,以及二肽定性和定量测定方法,可以应用于畜禽生物样本中小肽的定性和定量鉴定,深入挖掘畜禽样本中二肽代谢物的存在形式和流转规律,为研究小肽在调节畜禽生产性能的生物学机制解析和营养策略的开发提供技术支持。《应用于气相色谱仪的全自动气体稀释装置的研制》项目由陈闻高级工程师主持,成功研制了一套用于气相色谱仪的全自动气体稀释装置。该装置实现了样品瓶抽真空、自动清洗以及气体样品稀释等流程的自动化控制,解放了人力,规范了样品前处理操作,提高了处理效率。配合气相色谱仪使用,有效提升了高浓度气体样品检测数据的准确度与精密度,可为研究所开展土壤温室气体排放机理及调控因素等相关研究提供了重要技术支撑。 《细菌样品扫描电镜快速观察方法的建立》由李春勇高级工程师主持,建立了一种用于细菌样品扫描电镜观察的快速制样方法。该方法将传统制样流程所需时间从8小时以上缩短至1小时以内,显著提高了实验效率,可为研究所开展微生物微观形态研究提供了重要技术支撑。 《土壤中低分子量有机酸碳氢稳定同位素比值的测定方法研究》由贺珍工程师主持,建立了一次进样同步测定土壤中低分子量有机酸(如甲酸、乙酸、丙酸等)含量及其碳/氢稳定同位素组成的前处理方法及GC-MS/-IRMS分析流程。方法实现了对目标有机酸的准确定量,所采用的液液萃取前处理方式操作简便、耗时短、重复性良好,可为研究所承担的酸化土壤治理相关研究提供了可靠技术支撑。《基于MALDI-TOF MS 构建农业微生物指纹图谱库及其快速鉴定方法》由张丽萍高级工程师主持,预期将建立一套适用于不同种属微生物的标准化前处理与检测方法;同时整合本所已有功能菌株及模式菌株,利用MALDI-TOF MS技术构建本土化的微生物指纹图谱自建库。项目完成后,将为所内科研人员提供高效的菌株鉴定服务,避免重复测序,节省科研成本与时间,为农业可持续发展与微生物学研究提供关键技术支撑。亚热带生态所公共技术中心在满足研究所科研需要的同时,积极发挥技术创新能力,针对研究所的科研需求,积极申报中国科学院及区域中心大型仪器功能开发和技术创新类项目。这些项目的成功实施和新项目的获批,有助于提升中心的支撑能力和大型仪器设备的共享服务水平为研究所的科技创新工作提供重要保障。评审会议现场

2025-09-11

-

广州健康院合作开发出针对急性髓系白血病精准靶向治疗的新型Loop CAR-NK细胞

中国科学院广州生物医药与健康研究院王金勇研究员团队在Journal for ImmunoTherapy of Cancer杂志在线发表了题为CD33KO-CD33-mesothelin loop CAR design avoids fratricide and improves efficacy of iNK cells against acute myeloid leukemia的研究论文。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称“广州健康院”)王金勇研究员团队在Journal for ImmunoTherapy of Cancer杂志在线发表了题为“CD33KO-CD33-mesothelin loop CAR design avoids fratricide and improves efficacy of iNK cells against acute myeloid leukemia”的研究论文。该研究针对间皮素(MSLN)和CD33靶点双阳性的急性髓系白血病(AML)设计了环形双靶点嵌合抗原受体(CD33-MSLN Loop CAR,Loop CAR),并基于脐带血NK细胞(UCB-NK)或人多能干细胞(hPSCs)诱导的NK(iNK)细胞制备出Loop CAR-NK或Loop CAR-iNK细胞。Loop CAR-NK细胞能够有效杀伤AML细胞。研究还进一步通过在hPSCs中敲除CD33基因解决了Loop CAR-iNK细胞因靶向自身CD33抗原分子而引起的“自相残杀”问题。该研究为AML细胞治疗新策略提供理论和技术依据。AML患者通常年龄较大,不适合进行自体免疫细胞改造治疗。开发异基因CAR-NK细胞疗法治疗AML是重要的探索方向。目前,过继输注NK细胞治疗AML的研究已广泛开展。其中,CD33 CAR-NK细胞已在复发/难治性AML治疗中展现出初步的疗效与安全性。MSLN抗原在部分AML患者中高表达,成为AML治疗的潜在靶点。为了提高CAR-NK细胞对MSLN+ AML的治疗效果,研究团队构建了同时靶向CD33和MSLN的“双导航”Loop CAR,然后利用逆转录病毒感染UCB-NK细胞制备出Loop CAR-NK细胞。实验证明,Loop CAR-NK细胞对CD33+MSLN+ AML细胞系和患者原代AML细胞的杀伤能力显著优于单靶点CAR-NK细胞。scRNA-seq分析显示,与单靶点CAR-NK细胞相比,被肿瘤细胞刺激后的Loop CAR-NK细胞展现出更强的激活状态和细胞毒性活性。hPSCs来源的iNK细胞质量均一、可现货式供应,有希望成为人体组织来源NK细胞的替代来源。但UCB-NK细胞和hPSCs来源的iNK细胞均会表达CD33,这使得靶向CD33的CAR-NK细胞会互相攻击,即“自相残杀”,导致其扩增能力和活性受损。为了解决这一问题,团队利用基因编辑技术,在hPSCs中敲除CD33基因构建了CD33KO-hPSCs,再导入Loop CAR构建了CD33KO-Loop CAR-hPSCs,利用课题组前期开发的hPSCs再生iNK技术(Huang Dehao,et al. Cell Discovery,2022)最终诱导分化产生CD33KO-Loop CAR-iNK细胞。实验证明,CD33KO-Loop CAR-iNK细胞的扩增能力恢复正常,对CD33+MSLN+AML细胞的杀伤活性也进一步提升。此外,CD33KO-Loop CAR-iNK细胞在细胞系来源的异种移植肿瘤和人源肿瘤异种移植模型中,也展现出更优越的抗肿瘤效果,并显著延长荷瘤小鼠的生存期。广州健康院客座王金勇研究员和北京干细胞与再生医学研究院胡房晓副研究员为该论文的共同通讯作者。广州健康院博士后王瑶和博士生郑秀娟为该论文的共同第一作者。本研究的合作者还包括广东省人民医院杜欣教授和李敏明主治医师,中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)竺晓凡教授、杨文钰教授和胡甜园副研究员,浙江大学第二附属医院钱文斌教授,以及同济大学医学院梁爱斌教授。本研究在国家重点研发计划,国家自然科学基金和国家卫健委四大慢病重大专项等项目支持下完成。论文链接图1 CD33KO-CD33-MSLN Loop CAR-iNK细胞精准靶向治疗急性髓系白血病

2025-09-11

-

亚热带所 | “十四五”国家重点研发计划项目“猪禽动态营养需求与营养精准供给技术研究”项目推进会召开

9月6日, 十四五国家重点研发计划项目猪禽动态营养需求与营养精准供给技术研究项目推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。9月6日,“十四五”国家重点研发计划项目“猪禽动态营养需求与营养精准供给技术研究”项目推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。会议旨在总结项目中期进展,部署后续研究重点,提前谋划验收准备工作,确保项目目标高质量完成。项目负责人、各课题负责人及科研骨干,项目咨询专家印遇研究员、熊本海研究员、王占斌教授等参加会议。会上,项目负责人黄瑞林研究员介绍了项目中期检查情况,强调各课题需严格对标任务书考核指标,关注核心成果的产出。各课题负责人分别汇报了研究进展,项目在猪禽动态营养需求预测、精准饲喂技术开发等方面的一系列阶段性成果,以及在湖南、广东、广西等多地企业开展了应用示范,为技术落地积累了扎实数据的情况。咨询专家组对项目已取得的进展给予了充分肯定,并重点强调了验收准备工作的关键方向:一要突出“场景验收”,严格对照任务书指标,注重技术在实际生产中的效果验证;二要加强重大成果凝练,围绕产业需求,集中打造3-4项标志性成果,切实解决行业关键问题。黄瑞林在总结中提出下一阶段工作要求:要加快成果凝练与集成,强化各课题模型对接,并加强示范应用与第三方验证,严格对照验收要求查漏补缺,确保项目如期高质量通过验收。会议现场

2025-09-07