-

华南植物园揭示橡树物种局地适应性形成的遗传基础

物种如何通过遗传变异实现局地适应(Local adaptation)是进化生物学研究的核心命题。传统研究多依赖单一参考基因组和短读长测序技术,难以全面解析结构变异(Structural variants,SVs)等复杂遗传元件。研究表明,SVs能显著调控环境胁迫响应基因表达并驱动表型分化,但因其检测难度,长期成为适应性进化研究的“盲区”。随着长读长测序技术的发展,整合多个体高质量组装的泛基因组(Pan-genome)图谱为系统性挖掘SVs提供了全新范式,已在拟南芥、水稻等模式物种中揭示SVs与适应性性状的深层关联。然而,针对寿命长、杂交频繁的森林树种,泛基因组资源仍极度匮乏,严重制约适应性进化机制的解析。壳斗科栎属植物作为北半球森林生态系统的优势类群,凭借广泛的环境适应性和显著的种间杂交特性,成为研究适应性进化的理想体系。其中,东亚特有近缘种栓皮栎(Quercus variabilis)与麻栎(Q. acutissima)自新近纪晚期分化后,形成从温带至亚热带的环境适应梯度。两者在长期同域共存中频繁发生基因交流,群体遗传学证据表明,基因渗入可能通过传递有利变异促进其局地环境适应。然而,既往研究受限于单一参考基因组和短读长数据,既未能揭示SVs的适应性贡献,也缺乏对关键区域跨物种选择机制的实证。中国科学院华南植物园植物进化与保护研究团队联合植物研究所、中国林业科学研究院、瑞典农业大学和于默奥大学等单位,首次构建了包含22个栓皮栎个体的泛基因组图谱,系统鉴定了54万个高质量结构变异,阐明SVs与SNPs在气候适应性中的功能互补机制。基于栓皮栎与麻栎全基因组重测序数据,研究团队通过全基因组扫描和基因型-环境关联分析,锁定染色体9上250 kb的Chr9-ERF区域(含8个串联重复的AP2/ERF逆境响应基因)为两物种平行适应进化的核心区域,并利用溯祖分析证实该区域源自麻栎的基因渗入。该研究不仅填补了林木泛基因组资源空白,也为解析杂交背景下物种快速适应机制提供了理论框架,对全球气候变化下的森林适应性管理具有重要的科学价值。研究成果以Pan-genome analysis reveals local adaptation to climate driven by introgression in oak species为题近期发表在进化生物学权威期刊Molecular Biology and Evolution(《分子生物学与进化》)。华南植物园王宝生研究员为通讯作者,梁艺烨博士、刘辉博士及林琼琼(博士在读)为共同第一作者。植物研究所郭亚龙研究员,中国林业科学研究院刘建锋研究员、华南植物园旷远文研究员、瑞典农业大学Pär K. Ingvarsson教授、瑞典于默奥大学赵伟博士等人对本研究做了重要贡献。研究获广东基础与应用基础研究旗舰项目、国家自然科学基金和博士后面上基金资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf088图1. 22个栓皮栎个体的基因组组装与泛基因组分析图2. 栓皮栎和麻栎的遗传分化及群体历史图3. 栓皮栎(左)和麻栎(右)局地适应性进化的基因组基础

2025-04-23

-

深圳先进院等揭示细菌感染新规律 开发力学抗菌新策略

细胞边缘为何更易被感染?上皮细胞层是人体抵御外界感染的第一道防线,在维持身体正常状态、保护屏障和抵抗感染的过程中,其形状和结构会不断发生变化。研究发现,细菌能够通过识别器官组织的几何特性以破坏细胞层的保护作用并引发感染扩散。虽然理解清楚组织器官几何特性调控细菌感染的具体机制对开发新型抗感染疗法具有关键意义,但这一科学问题尚未得到充分揭示。4月21日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室研究员黄术强团队与中国农业大学教授朱奎团队、北京大学研究员黄建永团队合作,在国际学术期刊《细胞》发表最新研究:团队通过跨学科协同创新,从“器官几何结构特征-细胞力信号转导-病原菌感染”互作机制出发,首次揭示组织形态特征调控细菌感染的新规律。同时团队提出了基于力敏感离子通道蛋白Piezo1的抗菌策略,为抗菌药物提质增效、降低毒副作用和指导合理用药提供了潜在方案,具有重要的临床应用前景。力学导航揭秘细菌“精准打击”研究团队通过结合微生物学、力学生物学与生物医学工程等多学科交叉研究发现,细菌感染并非随机发生,而是受到宿主组织力学特性的精准控制。通过构建不同组织形态的上皮细胞层模型,探究病原菌与其互作的时空动态过程,团队揭示了多种病原菌上皮单层中的空间感染规律并非传统认为的随机分布,而是呈现出明显的“边际效应”,这种感染模式与细胞层的致密程度直接相关——结构越紧密的细胞层,其边缘区域越易被细菌侵袭,且这一规律不受细胞种类或培养条件影响,打破了传统认为细菌随机分布的观点,表明不同组织形态对细菌感染的空间分布具有重要调控作用。研究团队进一步通过力学分析模型发现,在上皮细胞层中,细胞牵引力与细菌感染具有高度协同性,高牵引力的细胞边缘区域更容易被细菌入侵。就像橡皮筋拉伸时两端受力最大,细胞层边缘因几何限制产生的“强拉力”,成为了细菌攻击的“热点区域”,这一发现为理解细菌感染的空间选择性提供了新的视角。在此基础上,研究团队“锁定”了关键蛋白--力敏感性离子通道蛋白 Piezo1的作用:当细菌开始入侵时,这种能感知牵引力的蛋白会像磁铁一样聚集到感染部位,形成特殊的囊泡结构。这些囊泡就像“信号放大器”,把细胞受到的牵引力转化为“生化信号”,促使更多细菌在边缘区域聚集感染。这一发现不仅揭示了力学因素“指挥”细菌攻击位置的精细调控,还指出了一个全新治疗方向——通过干扰细胞的力学感应系统(比如阻断Piezo1蛋白的功能),可能开发出阻止细菌精准定位感染部位的新型药物策略。宿主导向抗菌新策略,精准给药破解肠道感染难题研究团队基于以上“力学感应开关”--Piezo1蛋白调控细菌感染的核心发现,创新性提出“力学导航抗菌”双效策略。第一步靶向力学信号源头:尝试将Piezo1作为抗菌靶点,并发现抑制Piezo1的表达和激活均能明显降低感染组织中的细菌载量。第二步构建“仿生战场”:建立仿生3D肠道芯片精准复现肠道隐窝结构(类似肠道褶皱深处的隐蔽角落),发现消化道细菌倾向于在隐窝结构中富集,以在感染过程中隐匿在胞质中躲避抗菌制剂的杀伤作用,使传统药物难以有效渗透。为此,团队开发了靶向隐窝结构的“细菌替身”纳米递药系统——就像“特洛伊木马”般,这些纳米颗粒外壳模拟耐药菌的表面特征,内核装载抗生素。该药物递送系统不仅能够在物理空间上精准靶向感染位点、实现药物的空间精准递送,还能提升抗菌药物在隐窝结构的局部浓度,提高对耐药菌(如MRSA和VRE)感染的疗效,这种“断其信号源+精准送弹药”的力学导航疗法,为应对耐药菌感染提供了增效减毒的新范式。近年来抗生素研发的枯竭加剧了细菌耐药性对于公共卫生安全的威胁,亟需从多元角度开发新型的抗菌策略。传统的抗菌制剂研发过程通常仅关注对于细菌的杀伤效果,该研究突破了传统“以菌为本”的研发思路,转向“宿主导向”的新模式。该治疗策略显著提升了抗生素抗消化道病原菌感染的疗效,不仅丰富了合理用药手段,也为应对全球耐药危机提供了创新解决方案。文章上线截图图1:细菌感染多细胞单层呈现的“边际效应”图2:宿主细胞单层结构调控细菌感染示意图

2025-04-22

-

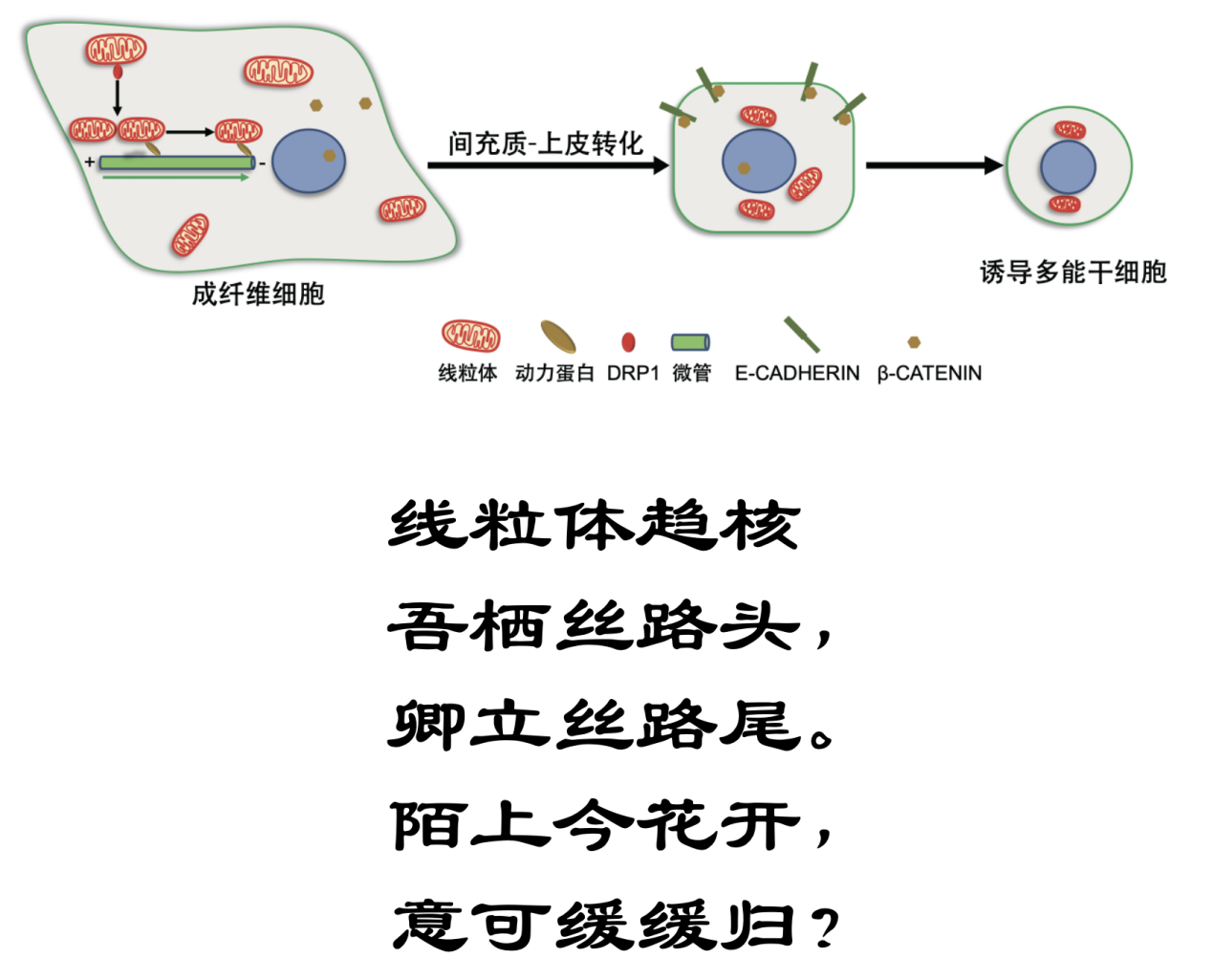

广州健康院发现调控线粒体趋核分布的关键因素,揭示多能干细胞重编程新机制

4月17日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国与广州医科大学项鸽团队在Stem Cell Reports期刊上发表了一篇题为Perinuclear Mitochondrial Clustering for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Pluripotency Induction的文章,鉴定Oct4是介导多能性获得过程中线粒体趋核分布的关键因子,揭示线粒体趋核分布通过激活Wnt/β-catenin信号通路,而调控间充质-上皮转化(MET)的新模式。4月17日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国与广州医科大学项鸽团队在Stem Cell Reports期刊上发表了一篇题为Perinuclear Mitochondrial Clustering for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Pluripotency Induction的文章,鉴定Oct4是介导多能性获得过程中线粒体趋核分布的关键因子,揭示线粒体趋核分布通过激活Wnt/β-catenin信号通路,而调控间充质-上皮转化(MET)的新模式。这一发现进一步扩展了线粒体重塑,特别是线粒体的亚细胞定位变化在多能干细胞获得进程中的重要作用。该研究是4月9日刘兴国与应仲富团队在Nature Metabolism发表的关于线粒体未折叠蛋白反应(Mitochondrial unfolded protein response,UPRmt)调控MET这一细胞可塑性的持续性工作。多能干细胞的发现是现代医学的大事件,对于基础和临床研究都具有划时代的意义。从上个世纪多能干细胞诞生以来,人们已经通过观察认识到,与体细胞相比,早期发育的卵子和各种多能干细胞,都有一个共同的特征:细胞核周围有明显的线粒体分布。然而核周分布的线粒体对于干细胞的命运决定有何作用,这一世纪谜题一直没有答案。团队首先发现在三因子(Oct4,Sox2,Klf4)诱导的体细胞重编程早期第三天开始,线粒体呈现趋向细胞核周围运输,并一直维持趋核分布。同时发现三个转录因子中,只有Oct4可以介导线粒体趋核。Oct4是多能干细胞的标志,它在多能干细胞中的高表达可以激活干细胞多能性维持所必须的编码蛋白和非编码RNA。随着干细胞的分化,Oct4的表达水平会迅速下降。刘兴国团队的发现表明,Oct4是介导体细胞重编程中线粒体趋核运输的关键因子,暗示ESCs(胚胎干细胞)中的线粒体趋核分布也离不开Oct4的调控作用。转录组测序结果也表明,SKO(Yamanaka因子Sox2/Klf4/Oct4三因子)和Oct4单因子都可以激活线粒体趋核运输相关复合物的活性,从而激活了线粒体的趋核运输。基于此,团队通过RNA干扰抑制了线粒体趋核运输关键亚基Dynein的活性,发现体细胞重编程被抑制了。此外,Drp1介导的线粒体分裂也会影响线粒体的趋核分布。初步研究表明,线粒体趋核分布调控了MET标志蛋白E-cadherin的表达,从而调控了MET的顺利进行。进一步研究表明,线粒体趋核主要是通过激活了Wnt/β-catenin信号,β-catenin不是通过进入细胞核发挥作用,而是通过直接调控了MET的关键蛋白E-cadherin的稳定性而参与了MET的进行,从而最终调控多能性获得。这项研究揭示了在体细胞重编程进程早期,线粒体会呈现趋核分布,这对于体细胞重编程的顺利进行不可或缺。线粒体的趋核分布主要是通过激活了Wnt/β-catenin信号通路而上调了β-catenin的蛋白表达量,上调的β-catenin可以通过提高MET标志蛋白E-cadherin的稳定性进而参与了MET的调控。间充质-上皮转化(MET)和上皮-间充质转化(EMT)在胚胎发育、组织再生和癌症转移发挥作用,所以线粒体趋核调控MET具有广泛的发育和病理意义。线粒体在细胞骨架上运动,与细胞核的关系,是“吾栖丝路头,卿立丝路尾”,在多能性的情况下,让线粒体“陌上花开,可缓缓归矣”,趋核到细胞核的身边。本研究发现了线粒体趋核调控MET的新机制,丰富了线粒体重塑调控多能性获得的新功能,有望为线粒体重塑调控细胞命运的理论创新提供参考。本研究由中国科学院广州生物医药与健康研究院、广州医科大学、中国科学院香港创新研究院再生医学与健康创新中心和香港大学等多个研究组合作完成。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院、广东省及广州市科技项目等支持。论文链接 图 线粒体趋核运输通过调控间充质-上皮转化影响干细胞多能性获得

2025-04-22

-

亚热带生态所 | 国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”召开2025年度课题推进会

4月16日,“十四五”国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”课题推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。课题负责人吴金水研究员、各子课题负责人和项目骨干等参加会议。4月16日,“十四五”国家重点研发计划课题“中低产稻田减障提质与产能提升关键技术”课题推进会在中国科学院亚热带农业生态研究所召开。课题负责人吴金水研究员、各子课题负责人和项目骨干等参加会议。会上,5个子课题负责人分别就潜渍和瘠薄型中低产稻田障碍消减技术研发、抗逆品种筛选和产能提升技术模式构建的实施进展与考核指标完成情况等进行汇报。吴金水围绕各子课题内容和任务、总体指标完成情况作总结发言,并对2025年度的重点工作进行部署。他肯定了课题实施以来取得的成果,并指出各子课题要加快推进考核指标的完成,布局典型示范区建设和应用效果评价工作,重点围绕潜渍和瘠薄稻田改良,系统凝练可量化、可推广的核心标志性成果。本次会议总结梳理了课题实施过程中存在的问题,并针对性地进行了调整和布局,为后续课题的验收结题奠定了坚实基础。该课题最终将形成潜渍和瘠薄型中低产稻田障碍消减与产能提升技术模式,并进行推广示范,是“藏粮于地、藏粮于技”的重要体现。会议现场参会合影

2025-04-18

-

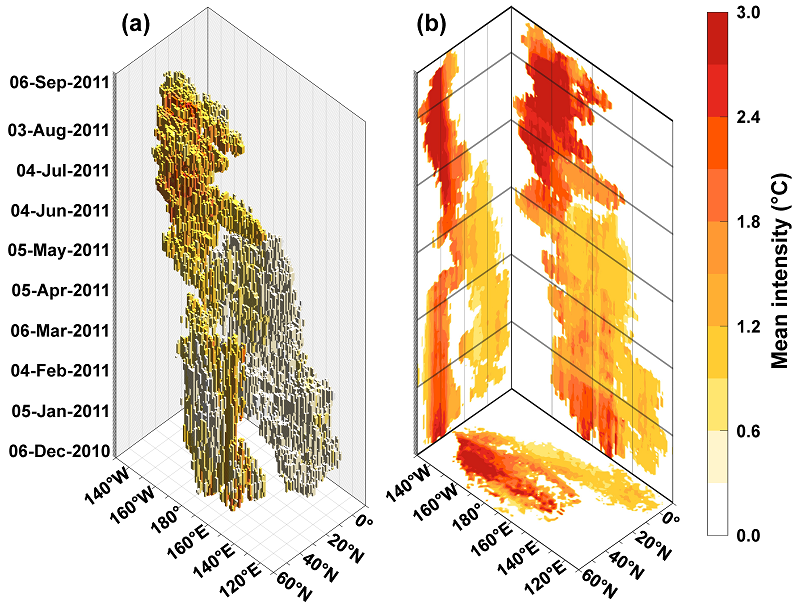

南海海洋所 | 研究揭示全球海洋热浪动态演变规律

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、全球海洋和气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队,以时空联动视角识别并追踪了全球无冰带海洋热浪(MHW)的时空结构与动态移动特征。相关研究成果发表在Geophysical Research Letters上。硕士研究生任杰为论文第一作者,研究员王春在为通讯作者,副研究员姚玉龙为共同作者。以往针对MHW的研究通常将时间维度与空间维度分开,只关注特定区域内MHW的时间变化特征,或某一特定时段内的空间变化。然而,多数MHW的形成和发展是一个从“产生”到“发展”再到“消亡”,并在空间上延展或移动的动态过程(图1)。因此,本研究从时空三维视角(时间×经度×纬度)出发,首先构建了一种识别时空连续型MHW新方法(Spatiotemporally Continuous Marine Heatwaves,SCMHWs),然后依据持续时间(D)、面积(A)和强度(I)三个维度是否极端(N: Normal;E: Extreme),将SCMHWs分为8个类型,并探究了主要类型时空移动特征。该研究旨在以时空联动的视角揭示全球海洋无冰带范围内时空连续海洋热浪的时空结构与动态特征。1982-2022年全球共有6605个SCMHWs被识别,其中DNAEIN,DNANIE,DEAEIN和DEAEIE型发生频繁,强度较高的区域主要出现在西边界流及其延伸体区域、厄加勒斯溢流区、赤道中东太平洋区域等(图2)。值得注意的是,平均强度处在高风险等级的类型(图2(c)和2(e))仅在上述特定区域出现,这可能与涡旋活动密切相关。此外,研究还发现SCMHWs多数沿东西方向移动,且在过去几十年中呈现频率增加、持续时间延长、覆盖范围扩大、移动距离增加但移动速减慢的变化趋势。本研究从时空联动的视角出发,提出的识别与分类时空连续海洋热浪的新方法不仅揭示了海洋热浪的时空结构与动态特征,丰富了海洋热浪研究的方法体系,同时也为海洋热浪的风险评估和预测提供了新思路。本研究由国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金合作创新研究团队项目、中国科学院战略先导科技专项项目、中国科学院南海海洋研究所发展基金等共同资助。相关论文信息:Ren,J.,Wang,C.,& Yao,Y. (2025). Spatiotemporally continuous marine heatwaves: A novel clustering approach reveals increasing frequency,duration,area,intensity,and movement distance. Geophysical Research Letters,52,e2024GL113211.论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024GL113211图1(a)时空连续海洋热浪(SCMHW)的三维示意图,其中X轴、Y轴和Z轴分别表示经度、纬度和时间,填色部分表示平均强度。(b)SCMHW在不同平面的投影示意图,填色部分图2(a)不同类型SCMHWs的数量关系,持续时间:Duration(D);影响面积:Area(A);平均强度:Mean-Intensity(I),上角标中普通水平为Normal(N),极端水平为Extreme(E)。(b,c,d,e) DNAEIN,DNANIE,DEAEIN和DEAEIE 型的空间分布。填色区域表示历史时期这些类型SCMHWs的平均强度,空白区域表示未发生过该类型的SCMHWs。

2025-04-14

-

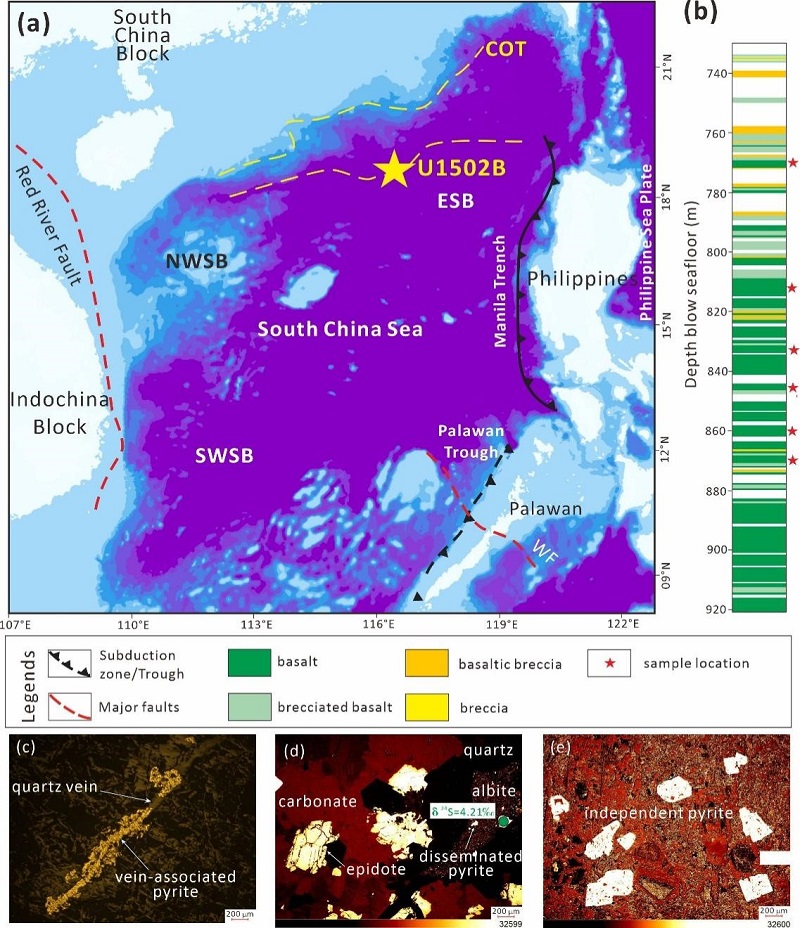

南海海洋所 | 研究揭示海水与岩石反应对显生宙大气氧含量的重要调控作用

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室张运迎研究员团队在大气氧含量调控机制研究领域取得重要进展。团队提出,显生宙海水与岩石反应(水–岩反应)成因黄铁矿埋藏对大气氧含量具有重要调控作用,这一发现为理解地球宜居性提供了新的科学依据。该研究成果发表于国际权威期刊Chemical Geology《化学地质》。助理研究员苗秀全为第一作者,研究员张运迎为通讯作者,研究员孙珍、博士孙李恒和研究员黄瑞芳为共同作者。大气氧含量是影响地球宜居性的关键因素之一。黄铁矿埋藏过程能够产生氧气,是大气氧的净源。然而,既往研究仅计算了大洋沉积物中的黄铁矿埋藏通量,而忽略了埋藏于洋壳岩石中的水–岩成因黄铁矿,导致黄铁矿埋藏对显生宙大气氧含量调控作用强弱存在争议。针对这一问题,研究团队以南海北部洋陆过渡带IODP U1502B钻孔蚀变玄武岩中的黄铁矿为研究对象,系统开展原位主、微量元素以及硫(S)同位素地球化学研究。研究发现,这些黄铁矿富集流体活动性与温度敏感元素(如Pb、MO和Co等),其δ34S值介于1.93–5.96 ‰之间,证实其为高温热化学硫酸盐还原成因,其中约22%的硫源于海水,其余硫来自洋壳岩石。本研究创新性采用新推导的S同位素质量平衡公式,首次计算了显生宙水–岩反应成因黄铁矿埋藏通量(FSRI-py = 7.23–14.9 × 1011摩尔/年),与沉积成因黄铁矿埋藏通量(FSED-py = 6.77–14.2 × 1011摩尔/年)相当。而且,显生宙黄铁矿埋藏的百万年产氧量为3.1–8.8×1018摩尔,相当于现今大气氧含量的8.3–23.7%。表明显生宙黄铁矿埋藏对大气氧含量变化起主导调控作用。该研究不仅确立了水–岩反应对大气氧的重要影响,更为理解地球氧气演变和宜居环境形成提供了全新视角。图1(a)南海构造纲要图;(b)U1502B钻孔岩性柱状图;(c–e)黄铁矿镜下照片图2(a)南海U1502B钻孔黄铁矿S同位素组成;(b)瑞利分馏过程模拟图3 显生宙黄铁矿埋藏通量本研究由自然资源部海底矿产资源重点实验室开放基金、国家重点研发计划和中国科学院南海海洋研究所专项基金联合资助。论文信息:Miao. X.Q.,Zhang,Y.Y.*,Sun,Z.,Sun,L.H.,Huang,R.F.,2025. Burial of seawater–rock interaction-derived pyrites in altered oceanic crust: Implication for Phanerozoic oceanic sulfur cycle. Chemical Geology,680,122701.论文链接: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2025.122701.

2025-04-14

-

亚热带所 | 仔猪模型评价婴幼儿乳品蛋白质营养研究取得新进展

猪作为人类肠道研究的理想模型,其肠道解剖结构、酶系统发育与营养代谢特征和婴幼儿高度相似,近年来已广泛应用于婴幼儿配方奶及乳品蛋白功能评价研究。猪作为人类肠道研究的理想模型,其肠道解剖结构、酶系统发育与营养代谢特征和婴幼儿高度相似,近年来已广泛应用于婴幼儿配方奶及乳品蛋白功能评价研究。为应对当前婴配粉精准设计中缺乏亚洲人群基础氨基酸数据、蛋白质消化吸收机制尚不清晰等问题,中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙研究员团队联合内蒙古乳业技术研究院有限公司、中南大学湘雅公共卫生学院以及新西兰梅西大学,围绕亚洲女性乳汁氨基酸测定与中国婴幼儿乳品蛋白营养评价研究方面开展系列研究。相关成果已分别发表在The Journal of Nutrition(2023)和Journal of Agricultural and Food Chemistry(2025)等国际权威期刊。在其中一项研究中,科研团队采集来自中国75位哺乳期女性的乳汁样本,基于多时间点蛋白酶解联合非线性建模方法,精确测定乳汁中氨基酸含量,并通过仔猪模型进行真回肠消化率评价。结果表明,谷氨酸、天冬氨酸和亮氨酸是人乳中含量最丰富的氨基酸。在18种氨基酸中,胱氨酸和酪氨酸的消化率偏低。该研究首次系统建立了“亚洲女性人群的母乳氨基酸吸收谱”,为优化婴幼儿配方奶粉中的蛋白质质量及必需氨基酸配置比例提供了精准数据支撑。另一项研究则聚焦于α-乳白蛋白(α-La)与β-酪蛋白(β-CN)比例对婴配粉消化吸收效率的影响。科研人员通过比较不同的α-La/β-CN配比的婴配粉,评估其对氨基酸回肠可消化率与肠道形态的影响。结果显示,高比例α-La/β-CN奶粉显著提高了多种必需氨基酸(如色氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸)的真回肠消化率,且对绒毛高度、隐窝深度等肠道组织形态无不良影响,展示出良好的肠道生理适用性和营养利用效率。该系列研究突出了仔猪模型在婴幼儿营养研究中的重要作用,为我国婴配粉产业精准营养配方设计和婴儿食品标准体系建设提供了重要的技术支撑和理论依据。论文链接:1 2文章概览

2025-04-16

-

华南植物园在横断山区发现菊科风毛菊属新物种——德格雪莲

风毛菊属(Saussurea DC.)是菊科中进化较快的大属之一,包含约520个物种,广布北半球的高山亚高山地带。该属植物形态多样且生境复杂。中国科学院华南植物园植物多样性与分类学研究团队长期致力于风毛菊属的系统学、演化和分类学研究。基于核基因和形态特征,该团队于2025年4月15日发表并描述了一个新种——德格雪莲(Saussurea degeensis L.S. Xu & Y.S. Chen)。该新种因其明显的紫色苞叶、总苞片顶端无特殊颜色和单生花序,被归入风毛菊属的雪莲亚属。分子系统学分析进一步表明,该新种与尖苞风毛菊、钝苞风毛菊、横断山毛菊、打箭风毛菊、华中雪莲及文成风毛菊亲缘关系最近。在形态上,新种与钝苞雪莲相似(均具明显紫色苞叶),但其区别特征在于:叶片更大且边缘波状皱褶、苞片数量更多、总苞片顶端非钝形。相关研究成果以"Saussurea degeensis (Asteraceae,Cardueae),a new species from southwestern China"为题发表于国际期刊Phytotaxa。中国科学院华南植物园助理研究员徐连升为论文第一作者,陈又生研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和广州市科技计划项目的支持。论文链接:doi: https://phytotaxa.mapress.com/pt/article/view/phytotaxa.697.2.4图1. 德格雪莲的形态学特征A、生境;B、总苞片;C、柱头;D、小花;E、花药;F、头状花序;G、瘦果;H、叶片;I、层冠毛;J、内层冠毛。

2025-04-18

-

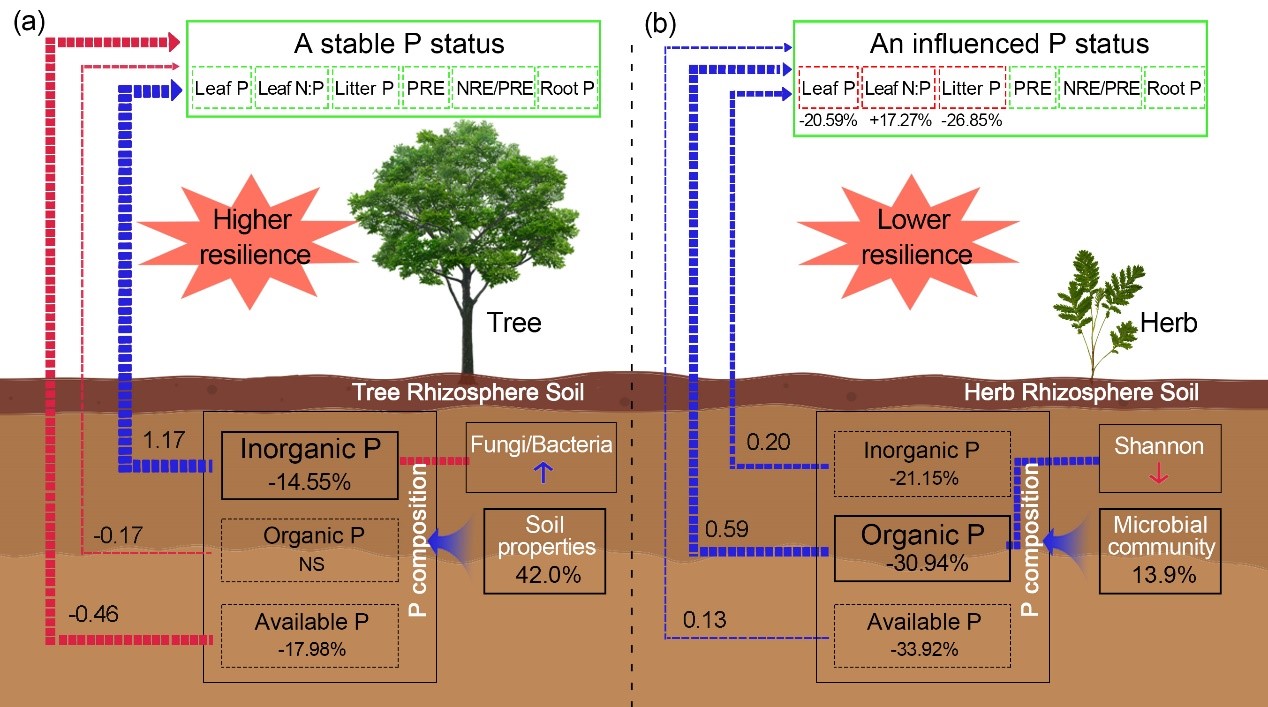

华南植物园发现南亚热带森林中乔木比草本应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强

随着全球森林土壤酸化加剧,热带亚热带森林植物磷限制日益严峻,最先受到磷限制而退出生态系统的是乔木还是草本目前尚不明确。中国科学院华南植物园鼎湖山站团队依托长期酸雨模拟实验(pH分别为4.0、3.5、3.0),系统研究了南亚热带森林中乔木层和草本层的磷动态及其根际土壤磷转化过程(图1)。研究发现,长期模拟酸雨导致乔木植物根际土壤无机磷减少,乔木植物的叶片、凋落物和根系磷含量及氮磷重吸收效率比值均保持稳定;而草本植物根际土壤无机和有机磷同步下降,草本植物叶片和凋落物磷含量也显著下降(图2)。进一步分析表明,乔木植物根际土壤磷组分受土壤理化性质调控更强,而草本植物则更多依赖微生物群落的驱动作用(图3)。乔木植物通过消耗土壤无机磷维持磷稳态,草本植物则通过生物矿化土壤有机磷部分满足需求。这一差异揭示了乔木层比草本层在应对土壤酸化及其诱发的磷缺乏能力更强。该研究首次阐明了南亚热带森林生态系统酸性土壤中磷限制对乔木和草本植物的差异化影响,并强调乔木植物在磷缺乏环境下具有更高的生态恢复力,为预测土壤深度酸化背景下森林生态系统的稳定性和适应性提供了科学依据。相关成果以”Trees show higher resilience than herbs under phosphorus deficit induced by 12-year simulated acid rain”为题,近期发表在美国生态学会会刊Ecology(《生态》)(论文链接:https://doi.org/10.1002/ecy.70071)。论文同时以“Photo Gallery”形式在美国生态学会简报The Bulletin of the Ecological Society of America上发布(论文链接:http://doi.org/10.1002/bes2.70015)。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后余光灿和郑棉海研究员为论文共同第一作者,闫俊华研究员为通讯作者。该研究获得国家自然科学基金重点项目、广东省基础与应用基础研究重大项目和青年基金项目、中国科学院青年创新促进会、中国博士后科学基金等项目的支持。图1.长期模拟酸雨对乔木(a)和草本(b)磷动态的影响示意图图2.长期模拟酸雨对植物主要器官及根际土壤磷水平的影响图3.铁铝氧化物、微生物群落及其他土壤理化性质对土壤磷转化的影响(a);(b,c,d)图为(a)图中部分路径系数

2025-04-18

-

华南植物园在西藏发现葫芦科新种——墨脱波棱瓜

近日,由中国科学院华南植物园植物科学研究中心、西藏大学生态与环境学院以及广东省农业科学院环境园艺研究所等多个科研机构组成的科研团队,在西藏墨脱县发现了一种葫芦科植物新种,并将其命名为“墨脱波棱瓜”( Herpetospermum metuoensis Y. S. Chen & B. Y. Zhang)。这一发现对于丰富我国植物多样性资源具有重要意义。新种特征墨脱波棱瓜属于葫芦科波棱瓜属(Herpetospermum),是一种雌雄异株的藤本植物。其茎部近无毛,长2-6米,直径1-4毫米。卷须2-5歧,微柔毛,分枝长度不等。叶片心形至三角状心形,长2.5-11厘米,宽3.5-15厘米,纸质,两面疏被微柔毛,通常3-7裂,裂片长圆形至三角形。雄花序单生,长7-21厘米,含5-16朵花;苞片不明显,圆形至宽卵形,长1-1.5毫米,早落。雄花花瓣黄色,直径5-8厘米,花瓣5枚,近圆形至椭圆形。雌花单生,子房圆柱状,疏被微柔毛,每室含胚珠6枚,下垂;花柱长1.3-2.1厘米,柱头3枚,2裂,近圆形至宽椭圆形。果实成熟时黄色,淡黄色,纺锤形至椭圆纺锤形,表面光滑无毛,顶端具喙状盖裂。种子不规则长圆形六边形,边缘每角具突起,成熟后变为黑褐色或黑色。该新种与冠盖波棱瓜 Herpetospermum operculatum比较近缘,成熟果实盖状开裂,但是可以通过其雄花苞片不明显、圆形到宽卵形、长1-1.5毫米、花瓣近圆形到椭圆形、每室6个胚珠、下垂、柱头近圆形到宽椭圆形、果黄绿色、梭形到椭球梭形、无毛,种子长圆形六边形,边缘每个角都有突起等形态特征区别。发现过程科研团队在2021年冬季收到了来自墨脱县的两份标本和数十粒种子,经过仔细研究和文献比对,初步判断这些植物属于波棱瓜属。然而,播种的种子在2022年并未萌发。直至2023年10月,科研团队再次前往墨脱县进行实地考察,成功在野外观察到了这一植物,并采集了标本。通过对其形态特征的详细观察和比较,团队最终确认这是一个未被描述的新物种。分布与保护墨脱波棱瓜目前仅知分布于西藏墨脱县,生长在灌丛和林缘,海拔1300-2500米之间。据科研团队调查,该新种在墨脱县发现了五个种群,其中一个种群仅包含4株个体,且位于路边,易受道路建设和荒地开垦的影响,面临消失的风险。科研意义墨脱波棱瓜的发现不仅丰富了我国葫芦科植物的多样性,也为波棱瓜属的分类学研究提供了新的材料和视角。此外,该新种的发现对于保护生物多样性、促进生物资源可持续利用具有重要意义。相关研究成果以“Herpetospermum metuoensis (Cucurbitaceae),a new species from Xizang,China” 为题发表于国际分类学期刊Phytotaxa。中国科学院华南植物园研究助理张步云为论文第一作者,陈又生研究员为论文通讯作者。该研究得到广东省基础与应用基础研究旗舰项目。论文链接:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.697.3.8图:A体态;B体态;C卷须;D叶;E雄花序;F雄花上面观;G雄花背面观;H雄花纵切面;1 雌花上面观;」雌花背面观:K雌花纵切面;L果实;M果实纵切面;N果实横切面;O 种子。照片为张步云拍摄(基于模式标本)

2025-04-18