-

深圳先进院联合提出细胞尺度全脑纤维重建新技术(Nature Methods)

11月3日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院徐放、肖彦洋、毕国强团队,联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘赐融等研究团队在Nature Methods在线发表题为"Whole-brain reconstruction of fiber tracts based on cytoarchitectonic organization"的研究论文。研究提出了一种基于细胞结构方向信息解析脑内神经纤维走向的新方法CABLE(cytoarchitecture-based link estimation),实现了在灵长类动物乃至人类脑组织中以细胞尺度完整重建全脑三维神经纤维通路。该方法突破了传统扩散磁共振成像在毫米级分辨率下精度的局限,同时规避了轴突病毒示踪通量低、难以整脑应用的瓶颈,为高精度脑连接图谱构建提供了新的技术路径。

2025-11-04

-

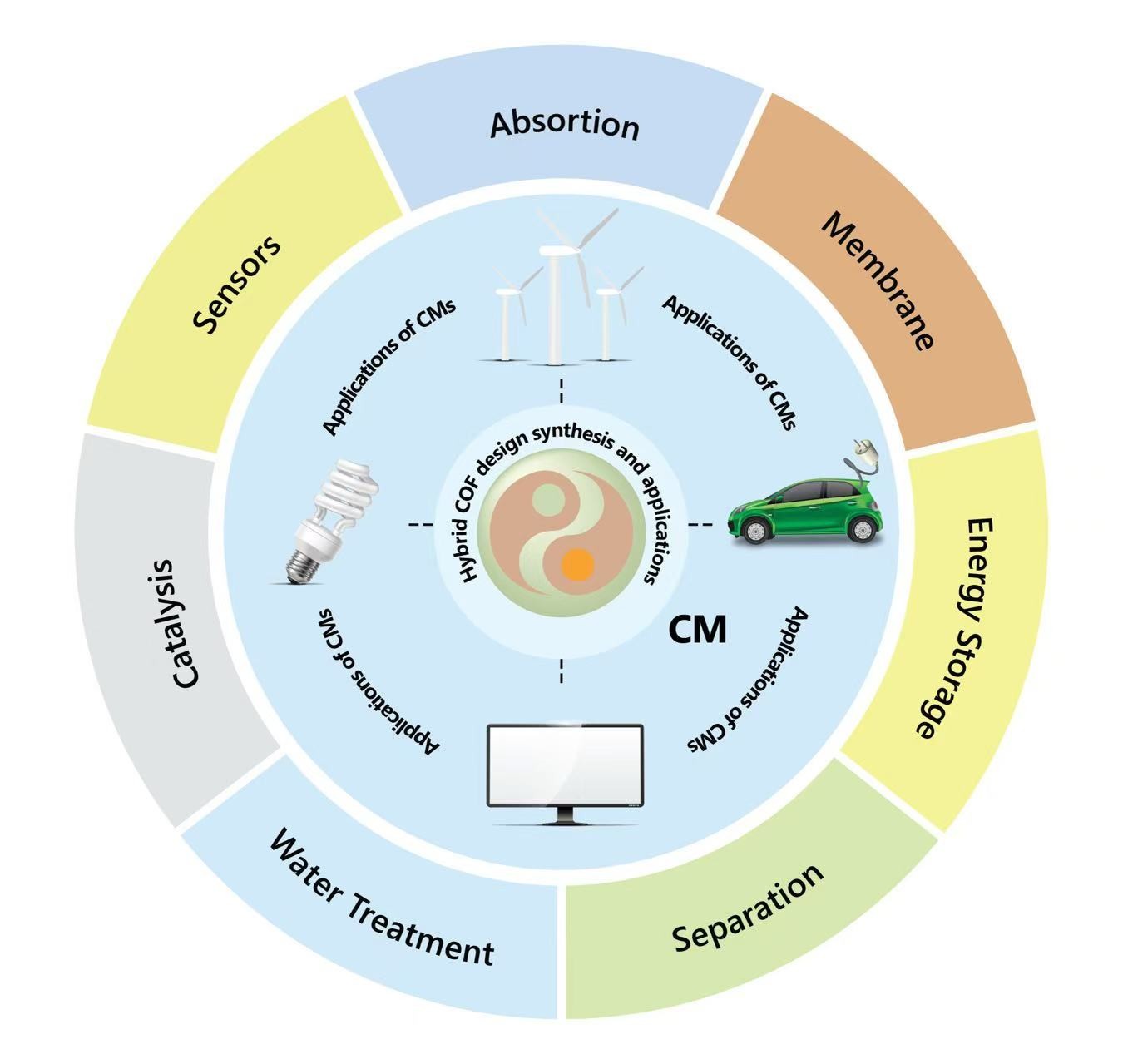

广州能源所发表综述文章《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》

近日,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究团队在期刊Coordination Chemistry Reviews(影响因子23.5)发表了题为《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》的综述文章。该文系统展示了杂化共价有机框架材料(H-COFs)作为新一代先进材料的设计策略,并勾勒了其在关键金属回收利用、清洁水生产以及可持续能源发展等全球性挑战中的应用蓝图。文章搭建了基础化学研究与技术开发之间的桥梁,推动H-COFs成为材料科学、环境可持续性与能源技术交叉融合的创新平台。近日,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究团队在期刊Coordination Chemistry Reviews(影响因子23.5)发表了题为《杂化共价有机框架材料及其关键金属回收等应用》的综述文章。该文系统展示了杂化共价有机框架材料(H-COFs)作为新一代先进材料的设计策略,并勾勒了其在关键金属回收利用、清洁水生产以及可持续能源发展等全球性挑战中的应用蓝图。文章搭建了基础化学研究与技术开发之间的桥梁,推动H-COFs成为材料科学、环境可持续性与能源技术交叉融合的创新平台。该综述全面梳理了杂化共价有机框架材料在不同应用领域中的设计策略、合成方法及其与具体场景的适配性,展示了其在战略金属回收、离子分离与催化转化等复杂环境中所表现出的优异选择性、高效性和稳定性。文章剖析了该领域当前面临的关键挑战,并指明了未来发展方向,特别强调分子层面的精准设计、先进表征技术的应用以及规模化制备工艺的突破,同时阐述了结合机器学习与计算建模对加速新材料开发的重要意义。此外,作者深入探讨了共价有机框架(COFs)与金属有机框架(MOFs)、磁性纳米粒子、碳基及硅基纳米材料等的复合潜力,指出通过多组分协同与复合物理场作用,可进一步提升H-COFs在孔道调控、结构稳定性与功能集成方面的性能,从而拓展其多样化、可循环利用及高机械强度等优异特性。文章前瞻性地指出,杂化共价有机框架材料(H-COFs)平台有望为解决传统选矿工艺中能耗高、物耗大、污染重、选择性差及不可持续等痛点提供替代路径,并将在涉及“三稀”关键元素高效回收的低品位共伴生矿产资源冶炼领域发挥广泛而积极的作用。该论文第一作者为博士研究生Aaron S. Pittman,通讯作者为曹晏研究员。原文信息:Hybrid covalent organic frameworks: advanced material for critical metals recovery and other applications. Coordination Chemistry Reviews, 542 (2025) 216863. DOI: 10.1016/j.ccr.2025.216863. 链接 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525004333面向CMs回收及其他新兴应用的H-COFS设计

2025-11-20

-

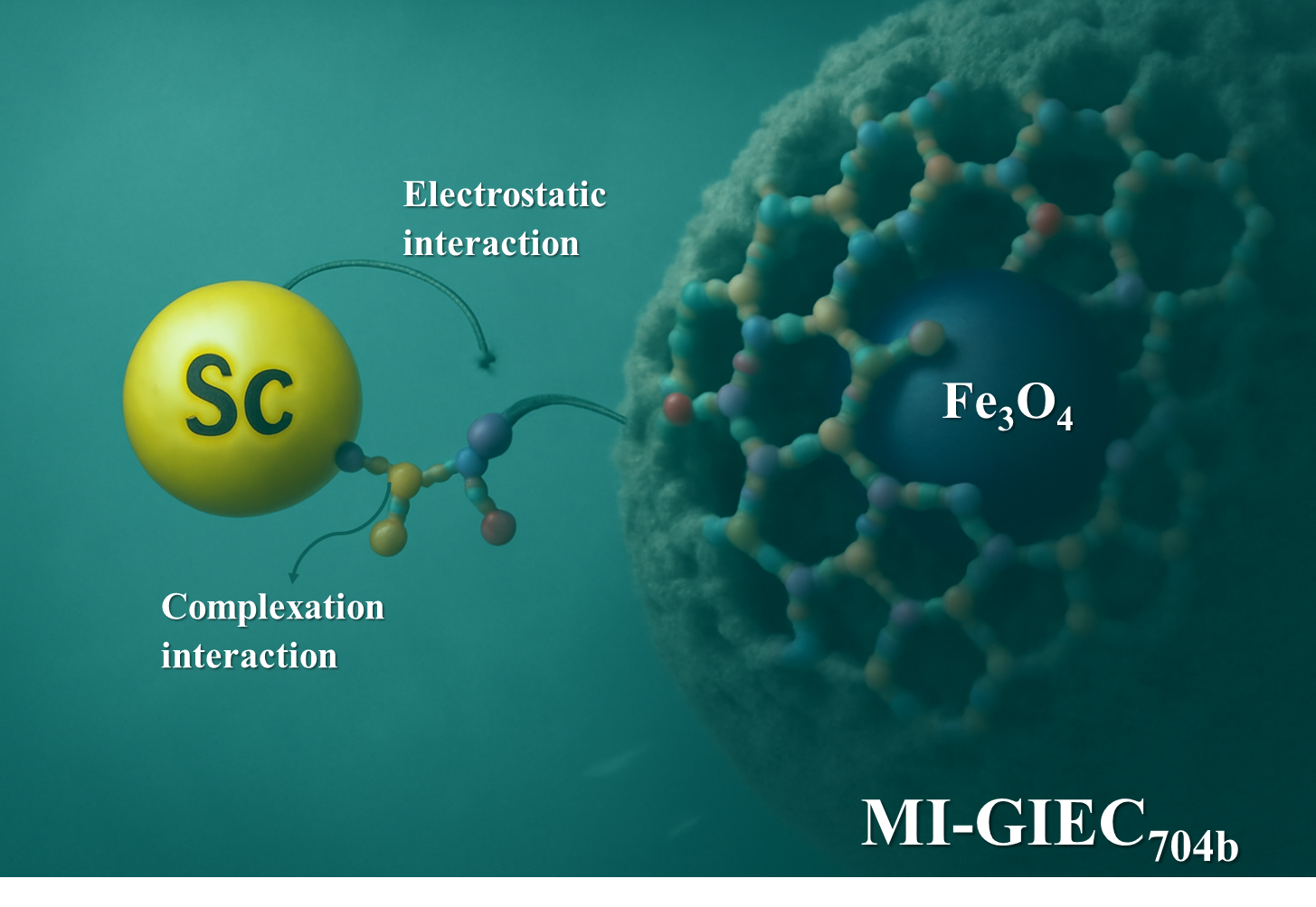

广州能源所在绿色高效低成本回收战略性关键金属的团簇晶态材料方面取得进展

近期,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用科研团队在Chemical Engineering Journal, Coordination Chemistry Reviews, Separation and Purification Technology, Surfaces and Interfaces等期刊上连续发表研究成果,系统报道了利用杂化共价有机框架材料(H-COFs)实现战略性关键金属的绿色、高效、低成本回收的创新方法。该系列工作重点介绍了选择性回收、可循环利用及可再生能源驱动等核心技术,围绕固废、共伴生矿与低品位矿产等高价值元素矿冶研究主线,构建了结构精准可调、功能多样化的分子团簇晶态材料平台,为解决长期困扰该领域的选择性捕获、循环回收可持续性及能源转型中的资源保障等难题提供了富有成效的探索路径。近期,中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用科研团队在Chemical Engineering Journal, Coordination Chemistry Reviews, Separation and Purification Technology, Surfaces and Interfaces等期刊上连续发表研究成果,系统报道了利用杂化共价有机框架材料(H-COFs)实现战略性关键金属的绿色、高效、低成本回收的创新方法。该系列工作重点介绍了选择性回收、可循环利用及可再生能源驱动等核心技术,围绕固废、共伴生矿与低品位矿产等高价值元素矿冶研究主线,构建了结构精准可调、功能多样化的分子团簇晶态材料平台,为解决长期困扰该领域的选择性捕获、循环回收可持续性及能源转型中的资源保障等难题提供了富有成效的探索路径。Sc³⁺与 MI-GIEC704b 复合吸附剂的相互作用路径图研究指出离子型双壳层磁性共价有机框架材料可实现稀土元素及铜、铝、铁等金属元素的超快选择性回收,离子功能化与磁性杂化策略赋予材料优异的吸附速率与选择性。进一步发展的金属掺杂模板型杂化共价有机框架材料可成功应用于稀土钪的高选择性回收,吸附效率达99.6%,并在赤泥浸出液中实现钪回收的同时保持铝回收率高达94%。研究进而揭示了磁性杂化共价有机框架材料(Fe₃O₄@ThDa@TpPa)对废水中半导体元素铟(In³⁺)和锗(Ge⁴⁺)的高效选择性捕集能力,捕集率分别达到99%与80%,同时材料表现出优异的循环稳定性与耐酸性。研究还开发了具有复合多级结构的氮掺杂碳共价有机框架复合材料(nC@Fe₃O₄),用于电子废弃物中金等贵金属的快速、高容量、选择性及环境友好型提取。该材料对金和铜的吸附容量分别高达3300 mg·g⁻¹和2600 mg·g⁻¹,即使在电子化学品废液等复杂实际环境中,金的回收效率仍稳定维持在95%以上。该系列研究充分展示了杂化共价有机框架复合材料在多种战略性关键金属选择性回收中的广泛适用性与巨大潜力,在工业废水处理、城市矿山开发、等领域展现出规模化应用前景,并为高效先进材料的设计与开发提供了重要支撑。nC@Fe₃O₄ 复合材料对金属离子的吸附示意图论文第一作者为博士研究生Aaron S. Pittman,通讯作者为曹晏研究员。相关文献1. A.S. Pittman,Y. Cao (et al). “Synergistic utilization of carbon-integrated covalent organic frameworks and magnetic Fe₃O₄ nanoparticles for efficient recovery of gold and copper from E-waste.” Chemical Engineering Journal,474 (2025) 155332. DOI: 10.1016/j.cej.2025.1553322. A.S. Pittman,Y. Cao,S. Lu,“Ionic double-shell magnetic covalent organic framework for sharp and fast adsorption of critical metals,” Separation and Purification Technology,341 (2024) 126846. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.1268463. A.S. Pittman,Y. Cao. “Metal incorporated into magnetic hybrid covalent organic framework for high selective uptake of scandium ion.” Separation and Purification Technology (2025),355,129513. DOI: 10.1016/j.seppur.2024.1295134. A.S. Pittman,Y. Cao (et al). “Efficient and selective recovery of indium and germanium from environmental wastewater using a novel covalent organic framework composite.” Surfaces and Interfaces (2025),72,107157. DOI: 10.1016/j.surfin.2025.107157

2025-11-20

-

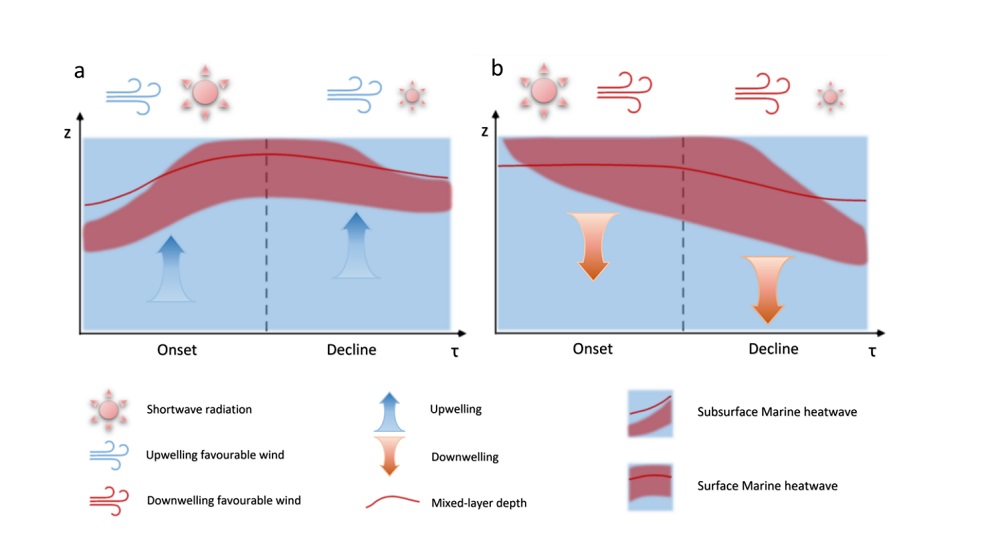

南海海洋所科研人员研究揭示粤港澳大湾区海洋热浪的垂向演化机制

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)、全球海洋和气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队,系统揭示了季节性大气强迫与上升流系统如何调节粤港澳大湾区海洋热浪的垂向演化。相关成果以“Vertical transitions of marine heatwaves influenced by seasonally varying atmospheric forcing and coastal upwelling system”为题,发表于国际期刊Communications Earth & Environment。论文第一作者为LTO助理研究员胡玉玮,通讯作者为研究员王春在。海洋热浪可理解为“水中的热浪”,当海水温度在一段时间内显著高于气候平均值时便形成此类事件。长期以来,学界普遍认为沿岸上升流系统(Coastal Upwelling System)可能是抵御热浪的“冷庇护所”(thermal refugia)。上升流由季风或沿岸风驱动,将深层冷水输送到表层,从而抵消部分变暖效应。然而,上升流与海洋热浪究竟如何相互作用?它能否真正“限制”海洋热浪的发展深度?这些问题一直缺乏系统的定量研究。研究团队提出了一个核心假设:当上升流与海洋热浪同时出现时,上升流会限制海洋热浪的垂向范围;反之,下沉流则会使海洋热浪进入更深层的水体。研究以粤港澳大湾区(Greater Bay Area,GBA)近海为代表区域,综合利用卫星观测与再分析数据,开展混合层热量收支(Mixed-layer heat budget)分析,探讨了风场、海表通量与上升流系统对海洋热浪的共同调制作用。结果表明,大湾区的海洋热浪与季节性上升流系统存在紧密的动力耦合关系:它们共享相同的大气强迫源,如季风与太阳短波辐射;同时,它们在次表层发生能量与物质交换,并受沿岸地形控制,通过风应力引起的埃克曼输运(Ekman transport)与抽吸(Ekman pumping)实现垂向耦合。研究首次揭示了海洋热浪事件在垂向上的动态转换过程,如图1所示。在事件的形成阶段,上升流可将次表层暖水抬升至表层,与表层异常暖水结合形成新的表层海洋热浪;而在消亡阶段,表层冷却后,残余的暖水将重新聚集在次表层,形成次表层热浪。换句话说,一个海洋热浪事件的结束,可能孕育着下一次海洋热浪的起点。这种“表层—次表层”的往复迁移表明,海洋热浪并非孤立事件,而是一个连续的三维能量过程。研究同时指出,海洋热浪的演化受多种物理过程共同驱动。表层热通量(主要包括太阳短波辐射和潜热通量)决定海洋热浪的基本升温与降温趋势;季风风场通过触发上升流或下沉流调节水柱的垂向运动;而沿岸洋流与次表层水团的输送则进一步影响海洋热浪的空间分布。三者交互作用,使得海洋热浪的形成与消亡呈现出明显的季节性和空间非均匀性。研究不仅深化了人们对海洋热浪三维结构的理解,也为预测极端海洋事件提供了新的思路。虽然上升流区在持续变暖的背景下仍可能成为相对安全的“冷庇护所”,但其缓冲效应更可能体现在次表层或底层海洋热浪,而非表层事件。未来,研究团队计划在其他典型上升流系统中开展进一步观测与数值模拟,以验证该机制的普适性,并评估其对海洋生态系统与区域气候的影响,为沿岸生态管理、渔业调控以及气候适应策略的制定提供新的科学依据。本研究得到国家自然科学基金重大项目、国家自然基金合作创新研究团队项目等共同资助。相关论文信息:Hu,Y. & Wang,C. Vertical transitions of marine heatwaves influenced by seasonally varying atmospheric forcing and coastal upwelling system. Communications Earth & Environment 6,911 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02853-6原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02853-6图1 季节性大气强迫、上升流系统与海洋热浪相互作用示意图

2025-11-18

-

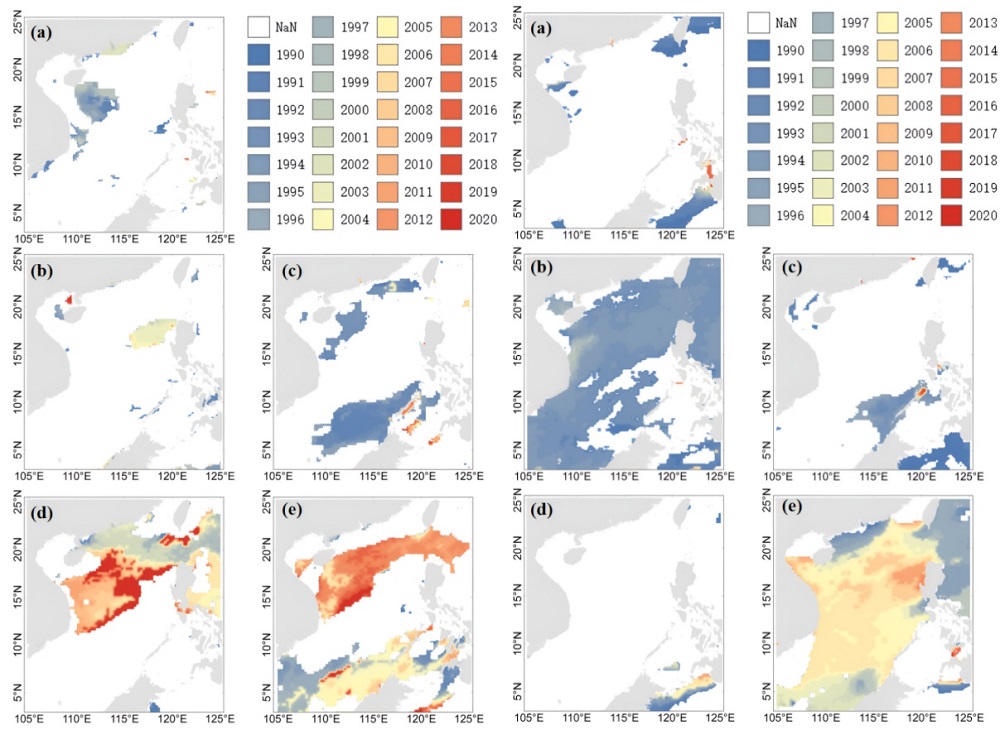

南海海洋所研究团队揭示南海风、浪资源长期趋势突变的时空异质特征

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室、热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和广东省海洋遥感与大数据重点实验室施平和唐世林团队,揭示了南海风能和波浪能资源密度长期趋势突变的季节与空间异质性特征及其驱动机理。成果以“The climatic mutation in the long-term trends of wind and wave energies in the south China sea”为题发表于能源领域国际知名期刊Energy。论文共同第一作者为硕士生童一峰和博士后孙唯一,共同通讯作者为副研究员李骏旻和助理研究员李博,合作者还包括助理工程师陈武阳、研究员李毅能、助理研究员李少钿和研究员施平。风能和波浪能作为重要的海洋可再生清洁能源,在近岸及远海岛礁海域具有广阔的应用前景。认识能源的时空分布及长期趋势是资源开发价值评估和区域能源结构优化的关键。然而,以往研究多把能源的长期变化视作增长或减弱的单一趋势。本研究基于ERA5再分析数据以及多个站位的浮标观测资料,阐明了南海在1980-2024年间波浪能呈现全域增强、风能呈现北部增强/南部减弱、冬季增强/夏季减弱的总体变化趋势。利用Mann-Kendall趋势突变分析,识别出1995年与2005年是南海风能和波浪能长期趋势的两个关键突变点(图1):在1995年前后,夏季南部风能减弱和北部风能增强的趋势均放缓,春季波浪能则从增强转变为减弱趋势;在2005年前后,冬季风能和波浪能增长趋势均显著加速。通过分析风、浪场变化与ENSO、PDO与AMO等主要气候因子的关系,揭示了气候变化通过调节季风强度与强风事件频率,共同驱动了南海具有季节和区域差异特征的风、浪能趋势突变过程。研究结果不仅可为南海可再生能源的布局和开发提供科学依据,而且对能源设施预警决策与运维优化模型的构建具有技术支撑意义。本研究得到国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目、广东省基础与应用基础研究基金面上项目、中科院南海所基础前沿与创新发展项目和热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室提升原始创新能力平台项目等共同资助。相关论文信息:Tong,Y.1,Sun,W.1,Li,J.*,Chen,W.,Li,Y.,Li,B.*,Li,S.,Shi,P. (2025). The climatic mutation in the long-term trends of wind and wave energies in the South China Sea. Energy,340,139206. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139206原文链接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139206图1 南海(左)风能和(右)波浪能趋势突变年份的空间分布(1980-2024年);(a)全年、(b)春季、(c)夏季、(d)秋季、(e)冬季

2025-11-13

-

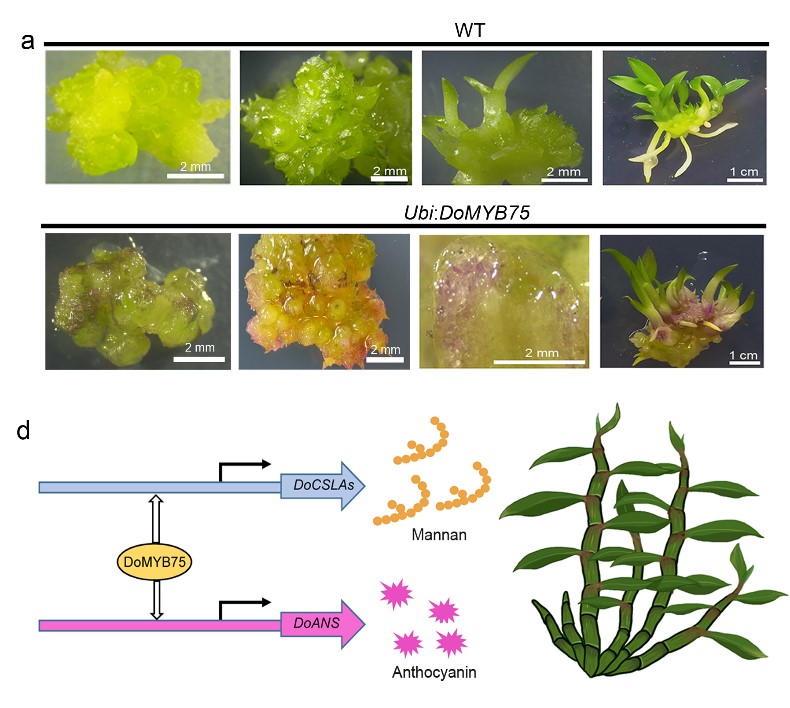

华南植物园联合研究发现DoMYB75协调铁皮石斛多糖和花青素生物合成的新机制

石斛属(Dendrobium)是兰科中物种最丰富的属之一,其种类主要附生于树干或扎根于岩壁。无论是哪种着生方式,它们都面临着贫瘠且易旱的苛刻环境,这样的生存挑战塑造了石斛非凡的生态适应性,并驱动其演化出独特的生存策略——其茎部特化为储能器官,以甘露聚糖而非淀粉作为主要储备多糖,同时积累花青素,形成强大的抗氧化系统。这一适应性特征对石斛在极端环境中的生存与繁衍至关重要。然而,它们抗胁迫的分子机制一直未被揭示。中国科学院华南植物园与福建农林大学合作,研究发现DoMYB75能直接结合甘露聚糖合成关键基因DoCSLAs的启动子区域并激活其表达。抑制DoMYB75会降低水溶性多糖中的甘露糖和葡萄糖含量,并下调DoCSLAs表达;而过表达DoMYB75则显著提升这些单糖水平并上调DoCSLAs表达。有趣的是,过表达DoMYB75的铁皮石斛材料出现了花青素积累增强的现象。进一步机制解析表明,DoMYB75能通过直接结合并激活花青素合成关键基因DoANS基因启动子来促进花青素合成。此外,研究发现过表达DoMYB75显著提升了植株清除过氧化氢的能力,从而缓解了氧化损伤并增强了抗旱性。上述结果证明了DoMYB75通过协同调控多糖与花青素代谢,进而增强铁皮石斛抗胁迫能力(图)。相关研究成果以题为“DoMYB75 coordinately regulates polysaccharide and anthocyanin biosynthesis in Dendrobium officinale”发表在国际知名学术期刊Horticulture Research上。研究首次揭示了MYB转录因子DoMYB75协同调控铁皮石斛甘露聚糖与花青素生物合成的分子机制,以及其在干旱胁迫中的作用,为石斛品种的精准选育及其适应机制的研究提供了关键基因资源与全新理论视角。中国科学院华南植物园何春梅副研究员为该论文的第一作者,段俊研究员和福建农林大学刘仲健教授为共同通讯作者,中国科学院华南植物园司灿博士、李守洁博士、戴光义博士和已毕业学生曾丹琦(福建农林大学讲师)、张明泽(黔南民族师范学院)、陈璟、石鸿宇参与了研究工作。该研究得到了国家自然科学基金和广东省重点领域研发计划项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1093/hr/uhaf291图. DoMYB75协同调控铁皮石斛多糖和花青素合成的工作模型

2025-11-17

-

华南植物园发现红树林树干甲烷排放显著抵消碳汇效益

红树林作为典型的“蓝碳”生态系统之一,能够高效吸收和固存大气中的二氧化碳。然而,红树林生态系统也会释放温室气体甲烷(CH4),其实际气候增益效应可能因此受到削弱。长期以来,研究者主要关注来自土壤和水面的甲烷排放,而红树林树干是否作为潜在的甲烷排放通道、以及其在全球碳汇核算中的贡献,一直存在较大的认知空白。研究首次基于全球尺度的红树林树干甲烷排放监测与模型推算,构建了目前最完整的红树林树干甲烷排放数据库。研究结合我国红树林多点长期原位监测数据、全球文献数据集以及机器学习模型,对树干甲烷排放的驱动机制及其碳汇抵消效应进行了系统评估。结果显示,红树林树干是重要且此前被低估的甲烷排放通道,其排放量与土壤排放呈强相关关系,说明树干甲烷主要源自土壤中微生物的产甲烷过程,并通过树体通气组织向上输送。实地测量和同位素证据表明,树干在垂直方向上存在显著递减的排放模式,其中,树干基部排放最为强烈。全球尺度上,研究估算红树林树干每年释放约 730.6 Gg CH4,可抵消约 16.9 % 的红树林沉积碳埋藏量;若与土壤甲烷排放共同考虑,甲烷排放将抵消红树林蓝碳固存的约 27.5 %。这一结果意味着,仅以沉积碳埋藏量评估蓝碳潜力可能显著高估其气候减排效益。该研究结果以“Mangrove sediment carbon burial offset by methane emissions from mangrove tree stems”为题发表在国际顶尖地球科学期刊Nature Geoscience(《自然·地球科学》,IF5=16.1)上 。中科院华南植物园小良站覃国铭博士为第一作者,王法明研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院青年科学家基础研究项目、广东省基础与应用基础研究基金、南方海洋科学与工程广东实验室(珠海)等项目资助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41561-025-01848-4图. 全球红树林树干与土壤界面甲烷排放量

2025-11-16

-

华南植物园揭示微生物网络重组驱动长期增温下微生物碳代谢的热适应

土壤每年因微生物的分解作用向大气排放约40-60 Pg的碳。气候变暖预计将进一步刺激微生物对土壤有机碳的分解,导致正的碳-气候反馈效应。然而,尽管已有大量关于增温下微生物碳代谢特征及其对土壤有机碳分解影响的研究,但多基于短期实验的观测研究。人们对长期增温影响下土壤微生物碳代谢的变化特征及其驱动机制了解有限,特别是在热带和亚热带森林中,这阻碍了对土壤碳-气候反馈的准确预测。微生物碳利用效率(即微生物将底物碳用于自身生长的比例)对土壤碳积累至关重要,但其如何随增温持续时间而变化仍不清楚。基于此,中国科学院华南植物园鼎湖山站刘菊秀研究员团队基于在鼎湖山建立并连续运行十余年的野外生态系统水平增温平台(+0°C、+1.0°C、+2.1°C),开展了南亚热带森林土壤微生物碳代谢对长期增温的响应与适应机制研究。研究发现,增温10年后,微生物碳利用效率与温度呈正相关,这与以往预期的碳利用效率随温度升高而下降的趋势相反,说明微生物碳代谢在长期增温下发生了调整。这种转变并非由微生物多样性的变化以及底物碳有效性驱动,而是由微生物群落向更稳定的网络结构重组所致(图)。这些网络主要由生长缓慢但高效的微生物(K策略微生物)组成,从而增强了微生物代谢的热适应能力。最终,微生物的呼吸作用和生长恢复到与未升温土壤相当的水平,部分抵消了最初的碳损失。这与先前温带森林中的仅土壤增温实验观测结果不同。该研究对于提高南亚热带森林土壤碳-气候反馈预测的准确性具有重要意义。尽管近年来微生物碳利用越来越多地被纳入许多模型中,但它通常被限制在一个固定值或特定范围内,而不受微生物生理和生态过程的约束。该研究强调,地球系统模型需包含微生物相互作用的信息,以约束微生物碳利用效率随增温持续时间的动态变化。然而需要注意的是,尽管研究表明亚热带森林土壤对增温具有一定的自我缓冲能力,但这种能力并不是无限的。在更剧烈的增温下,微生物的这种自我调整能力可能被削弱甚至丧失。因此,研究强调维持低碳排放的努力不能松懈。该研究是对增温实验平台先前观察到亚热带森林土壤有机碳对增温的时间变异性响应的进一步机制验证(https://doi.org/10.1111/gcb.17072;https://www.cell.com/one-earth/abstract/S2590-3322(25)00291-X)。相关研究成果以”Robust microbial interactions,not diversity,dominate metabolic thermal adjustment following decadal warming in a subtropical forest”为题,发表在学术期刊Science Advances(《科学进展》,IF5-years=14.1)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后刘旭军和周曙仡聃副研究员为论文的共同第一作者,闫俊华研究员、刘菊秀研究员和美国密歇根大学Peter B. Reich院士为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、广东省重点项目、广东省科技计划和中国博士后科学基金的支持。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3747图.长期增温下土壤微生物碳代谢热调整的驱动机制

2025-11-16

-

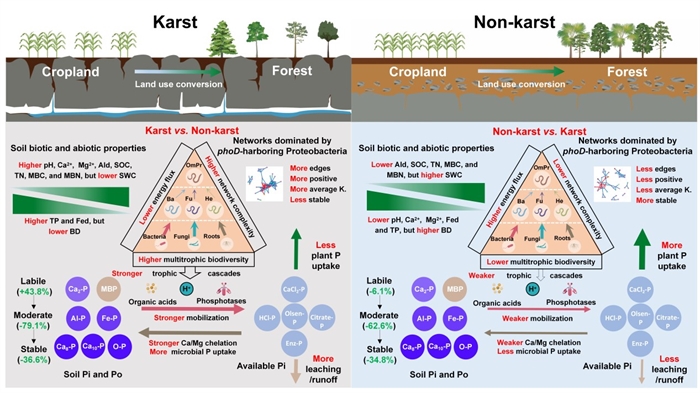

亚热带生态所 | 多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展,相关研究成果以Multitrophic biodiversity drives soil phosphorus mobilization in subtropical ecosystems为题在线发表于国际综合性期刊Journal of Advanced Research,赵杰研究员为论文通讯作者,廖雄辉助理研究员为第一作者。中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站王克林研究员团队在多营养级生物多样性提升土壤磷活化的机制取得新进展,相关研究成果以Multitrophic biodiversity drives soil phosphorus mobilization in subtropical ecosystems为题在线发表于国际综合性期刊Journal of Advanced Research,赵杰研究员为论文通讯作者,廖雄辉助理研究员为第一作者。亚热带地区农田和森林生态系统磷限制严重,不利于农业可持续发展和森林生态系统结构与功能的稳定。植物和解磷细菌是土壤磷活化的关键驱动者,其磷活化能力受气候因子、土地利用类型、岩性特征以及高营养级生物的影响。前人研究主要聚焦于单一非生物或生物因子对土壤磷有效性的影响,尚未系统阐明不同水热与岩性条件下多营养级生物对磷限制的适应机制。研究团队在中国西南亚热带地区建立了一个不同岩性(碳酸盐岩(喀斯特) vs. 碎屑岩(非喀斯特))的南北样带,探究耕地向森林演替过程中,多营养级生物多样性(multitrophic biodiversity)和多营养级相互作用(multitrophic interactions)如何影响土壤磷活化功能。研究发现,无论是喀斯特农田还是非喀斯特农田,长期施肥增加了土壤中等活性和稳定磷组分的积累,削弱了生物磷活化能力。耕地转变为森林后,喀斯特土壤活性磷组分增加了43.8%,中等活性磷和稳定磷组分分别减少了79.1%和36.6%,而非喀斯特土壤中等活性磷和稳定磷组分分别减少了62.6%和34.8%。喀斯特区多营养级生物多样性和磷活化能力高于非喀斯特区。温度升高会增强多营养级生物对森林土壤磷活化能力的正向级联调控。喀斯特森林恢复重建通过增强解磷细菌-菌根植物-线虫的级联关系,促进了土壤磷生物活化-吸收的协同提升,降低了高钙/镁环境下的磷沉淀固定作用,从而缓解了磷限制。然而,喀斯特生态系统脆弱,人为干扰(如耕作和毁林)极易造成物种丧失并削弱多营养级生物间相互依存的关系。同时,农田磷素管理应减少磷肥投入,增强土壤残留磷的生物活化,遵循“促活化,增吸收”的绿色可持续发展理念。该成果对缓解喀斯特生态系统磷限制、促进植被可持续恢复具有重要参考价值。论文链接不同岩性条件下多营养级生物对磷限制的适应机制

2025-11-16

-

南海海洋所 | 海龙科物种“雄性怀孕”策略的发生与演化机制获新认知

近日,中国科学院南海海洋研究所林强研究员团队联合德国康斯坦茨大学等机构在海龙科鱼类“雄性怀孕”的适应进化与分子调控机制取得突破性进展,相关研究成果以 “Cellular and molecular mechanisms of male pregnancy in seahorses” 为题发表于国际著名期刊Nature Ecology & Evolution。中国科学院南海海洋研究所副研究员刘雅莉和博士后姜韩等为本文的共同第一作者,南海海洋所研究员林强和康斯坦茨大学教授Axel Meyer等为共同通讯作者。在生命起源与多样性演化历程中,繁育后代在传统上一直被定义为雌性个体的生命本职。然而,海龙科物种(Syngnathidae)却打破了这一生物演化的常规,成为脊椎动物中唯一具有“雄性怀孕”繁殖策略的类群;其雄性个体通过特有的育儿袋(brood pouch)器官为胚胎提供氧气和营养输送、免疫防护及渗透压调节等功能(Lin et al.,Nature,2016)(图1)。同时,研究团队前期研究表明海龙科育儿袋在结构与功能上与哺乳动物子宫表现出明显的趋同进化特征(Zhang et al.,National Science Review,2021;Liu et al.,Nature Communications,2022);且海龙科物种的育儿袋在进化过程中出现了多种形式,如开放、半开放和封闭等模式(Qu et al.,Science Advances,2021)。然而,该类群作为自然界独一无二的“孕父”,其以何种方式在截然不同的生命演化谱系中“重现”了胎盘功能?而脊椎动物由“卵生”到“胎生”的自然选择规律如何?又是何种分子信号主导了这场独特的繁殖演化进程?这一系列疑问一直是长期以来学界关注的焦点问题。图1 正在分娩的雄性海马(Hippocampus spp.)(拍摄者:张竞功)为了深入探究海龙科物种育儿袋发生及其怀孕过程的遗传与细胞学调控机制,研究团队以海马和海龙为研究材料,通过整合单细胞RNA测序(scRNA-seq)、单细胞染色质可及性测序(scATAC-seq)及空间转录组等多组学手段,绘制了海马育儿袋7个发育时期的细胞学动态变化图谱,发现了一类具有干细胞潜能的“育儿袋上皮祖细胞(BEPCs)”。这些细胞在发育过程中与胶原蛋白基因协同表达,并受雄激素信号强烈调控。同步,该研究通过动态网络生物标志物分析及在体实验,证实雄激素处理的雌性海马可发育出雄性特有的育儿袋。据此,本研究首次提出了雄激素受体及其调控的育儿袋上皮祖细胞是激活育儿袋器官形成的关键开关(图2)。图2 雄激素诱导海马育儿袋发生的细胞及遗传调控机制研究进一步发现,为顺利实现“雄性怀孕”,海马育儿袋内皮层在妊娠初期会显著增厚,形成类似哺乳动物胎盘的“胎盘”结构,能够为胚胎输送氧气、营养物质并进行渗透压调节。本研究首次发现海马怀孕过程中出现了一类特殊的细胞群体—类滋养层细胞(trophoblast-like cells),其基因表达及功能特性与哺乳动物胎盘滋养层细胞高度相似,阐明其在细胞层面与胎生哺乳动物子宫的趋同演化。研究还发现海马特异进化出的 sp-chia 与 pastn 基因在类胎盘形成中起关键调控作用。此外,本研究首次提出海马存在一种全新的“非foxp3基因依赖性”的免疫耐受繁殖策略,揭示了“雄性怀孕”背后的独特免疫调控机制(图3)。图3 海马育儿袋类滋养层细胞和新基因共同驱动胎盘的形成本研究基于跨物种比较基因组学及单细胞多组学联合分析,系统揭示了海龙科多物种的育儿袋演化轨迹,明确了海马育儿袋与哺乳动物子宫在遗传与细胞层面的同源性。研究发现,其演化起点可能源于一类特化的表皮细胞,该类细胞使粘性卵得以附着于雄性特化皮肤表面并完成受精,并通过进一步招募一类功能同源的细胞群(表达如MHCIIs、mgat3及nucb2等直系同源基因),协同演化出海龙科物种特异的新基因(如pastns与syn-lectins),最终共同驱动了育儿袋结构复杂化和功能多样性(图4)。图4 跨物种比较揭示“雄性怀孕”的遗传与细胞学进化规律综上,本研究聚焦动物界中从卵生到胎生这一关键繁殖策略的演变过程与规律,从基因组学、遗传学及细胞生物学层面系统揭示了自然界中“雄性怀孕”独特性状形成过程中的演化规律和分子调控机制。相关结果提出了脊椎动物繁殖演化规律的新认知,为深度解析海洋生命多样化繁殖策略提供了新的理论框架。上述研究工作由国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目共同资助完成。中国科学院生物化学与细胞生物学研究所陈洛南研究员团队、南方医科大学毕恩广教授团队、中国科学院昆明动物研究所吕雪梅研究员团队参与本研究工作。相关论文信息:Liu YL#,Jiang H#,Miao YX#,Zhao WL#,Schneider R,Yin LD,Yu XY,Yu HY,Lu XM,Bi EG,Chen LN*,Meyer A*,Lin Q*. Cellular and molecular mechanisms of seahorse male pregnancy. Nature Ecology & Evolution (2025). https://doi.org/10.1038/s41559-025-02883-5原文链接:https://www.nature.com/articles/s41559-025-02883-5

2025-11-11