-

深圳先进院|开发具有原位生物力学传感的小型磁性软机器人导管(Biosensors and Bioelectronics)

小型磁性软机器人导管能够在人体复杂的血管系统中实现远程主动转向导航,并有效减少手术过程中对医生和患者的辐射暴露,因此在微创手术中具有巨大的应用潜力。然而,现有的磁性导管由于缺乏原位生物力学力感知,在微创手术中容易导致组织损伤。小型磁性软机器人导管能够在人体复杂的血管系统中实现远程主动转向导航,并有效减少手术过程中对医生和患者的辐射暴露,因此在微创手术中具有巨大的应用潜力。然而,现有的磁性导管由于缺乏原位生物力学力感知,在微创手术中容易导致组织损伤。11月24日,中国科学院深圳先进技术研究院徐海峰团队联合中北大学李锐锐副教授、悉尼科技大学林滚滚助理教授,在小型磁控机器人导管的原位力感知策略方面取得重要研究进展。相关成果在期刊Biosensors and Bioelectronics上发表题为“Small-scale magnetic soft robotic catheter for in-situ biomechanical force sensing”的文章。论文上线截图在本研究中,研究团队提出了一种适用于小型磁控机器人导管的原位力感知策略。通过在导管远端同轴集成环形永磁体和基于光纤的力传感器,构建了驱动与感知一体化的磁性软导管(直径为2.3mm),实现了远程主动转向导航与高灵敏度生物接触力学感知。在管腔穿行过程中,磁性软导管通过力学传感器检测与生物组织接触时力的增加来识别障碍物(灵敏度达到0.38nm/mN)。主动转向使导管能够避开障碍物并继续顺利穿过管腔,从而在复杂的管腔系统中安全深入病灶进行精准控制,实现了主动操控与精确力测量的结合。力学反馈显著提高了微创手术的安全性和效率,特别适用于肺结节经支气管微波消融和心房纤颤射频消融等操作。驱-感一体化的磁控机器人导管在微创手术中的应用。进一步地,研究团队验证了该小型磁控机器人导管在特定微创手术应用场景中的适用性。报告指出,0.1~0.4N范围内的接触力可显著改善心脏消融手术的效果。当远端磁性导管与组织接触时,法向接触力的可控性对有效进行消融具有显著影响。在验证实验中,研究团队通过控制远端磁性导管深入并引导至离体猪心脏的目标病灶,通过外部磁场发生器增加磁场强度,在导管与目标病灶组织接触点迅速产生0.2N的初始接触力。利用反馈回路力控制磁性导管在离体猪心脏中产生可控接触力。通过固定外部磁体,保持外部磁体与环形磁体之间的距离,从而确保接触力保持稳定。如果力值偏离目标值,磁场强度会动态调整,以恢复并保持所需的力水平。通过进一步提高场强,接触力可调整至0.2~1N。这种精确的接触力控制突出了力感应机制在微创手术中的可行性。李锐锐副教授为论文第一作者,深圳先进院徐海峰副研究员、刘源副研究员,以及林滚滚助理教授为论文通讯作者。本项目受到了研究工作获得国家自然科学基金项目、深圳市基础研究计划等项目支持。<!--!doctype-->

2024-11-28

-

深圳先进院 | 施小山/许琛琦阐述免疫受体的近膜静电调控理论(Nat Rev Immunol)

日前,深圳先进院合成生物学研究所施小山与中国科学院分子细胞科学卓越创新中心许琛琦团队合作,在Nature Reviews Immunology杂志在线发表了题为“Charge-based immunoreceptor signalling in health and disease”的展望文章,深入探讨了一类普遍存在的信号基序-碱性残基富集序列(basic-residue-rich sequence, BRS)。免疫受体的信号转导机制与临床应用一直是生物医药的前沿热点,可以帮助我们理解最根本的免疫应答反应,也是开发创新免疫疗法的关键。现阶段免疫疗法大多基于免疫受体的信号调控策略,例如免疫检查点阻断疗法(2018年诺贝尔奖)、CAR-T和TCR-T细胞疗法等。日前,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所施小山与中国科学院分子细胞科学卓越创新中心许琛琦团队合作,在Nature Reviews Immunology杂志在线发表了题为“Charge-based immunoreceptor signalling in health and disease”的展望文章,深入探讨了一类普遍存在的信号基序-碱性残基富集序列(basic-residue-rich sequence,BRS)。文章上线截图跨膜蛋白质中存在近膜正电残基,是经典生化教科书中的已知结论。但是这些序列的信号机制,生理病理功能和应用前景却没有系统性总结。本文明确定义了BRS信号基序,总结了其近膜信号转导机制,阐述了免疫受体BRS突变与人类疾病的相关性,并探讨了BRS在创新免疫疗法中的应用潜力。 碱性残基富集序列(BRS)介导的免疫受体信号转导机制与转化应用。a,BRS(蓝色)广泛存在于各类免疫受体的胞内近膜区;b,BRS通过时空动态的近膜静电网络调控免疫受体的信号与功能;c,BRS突变与人类疾病紧密相关;d,利用BRS设计合成受体极具转化应用前景。碱性残基富集序列的定义与普适性碱性残基富集序列(BRS)通常为10个氨基酸长度,携带两个或更多的净正电荷,经常位于胞内的近膜区,也可以分布于远膜的位置。BRS通常为固有无序区(intrinsically disordered region,IDR),但在与其它分子例如酸性磷脂相互作用后,可形成二级结构。至今,抗原受体(T细胞受体、B细胞受体)、共刺激受体、共抑制受体、NK细胞受体、Fc受体、细胞因子受体等多种免疫受体的BRS已有实验报导。不仅限于免疫受体,近70%人类单跨膜蛋白的胞内近膜区均携带BRS。BRS介导的近膜静电调控网络实验证明,BRS可以与细胞膜和近膜区携带负电荷或π电子的脂质和蛋白质分子发生静电相互作用,而环境因子可以进一步调控这些相互作用,形成时空动态的近膜静电网络。目前已知的网络成员包括:BRS、酸性磷脂(如磷脂酰丝氨酸(PS)、磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(PI(4,5)P2))、甾醇分子(如胆固醇、羟化胆固醇)、正电金属离子(如钙离子)、富含负电荷或p电子的膜蛋白或近膜蛋白(如LCK、p85、LAG3、PLCγ1)等。通过近膜静电网络,BRS调节了免疫受体的磷酸化、泛素化、液液相分离、机械信号转导等过程。具体而言,BRS-脂质静电相互作用可以将免疫受体内磷酸化位点和泛素化位点屏蔽在膜内,从而限制免疫受体的基底信号和泛素化;同时,这类相互作用可以将免疫受体与信号分子PI(4,5)P2预组装,保证免疫受体处于“整装待发”状态。研究发现,BRS与PI(4,5)P2的相互作用,对免疫受体的机械响应至关重要。配体结合受体后,可能诱导受体的构象变化以及膜环境变化,引发BRS及周围序列的膜解离;随后BRS通过静电相互作用迅速招募功能蛋白质,并可能形成具有液液相分离特性的信号小体,介导免疫受体信号的触发与放大。此外,BRS膜解离后,也会诱导泛素化位点的暴露,从而产生基于泛素化的降解或者信号调控。BRS突变与疾病的相关性BRS相关突变导致人类疾病的例子已经被广泛报导。UniProt数据库已经包含了多个致病的BRS突变。这些突变导致碱性残基的丢失或增加,从而改变信号转导过程。例如,IL-23R R381Q与IGHG1 G396R的致病机制已经被详细研究。丢失正电的IL-23R R381Q突变会导致IL-23R信号减弱,降低免疫反应,从而降低炎症风险,但却增加感染风险。与之相反,获得正电的IGHG1 G396R突变则会导致IgG BCR信号增强,提升免疫反应,从而增加自身免疫风险,但却降低感染风险,同时在癌症病人中展示了更好的免疫治疗响应。BRS的转化应用前景BRS的转化研究集中在两个方面:天然免疫受体中BRS的信号调控;以及利用BRS设计合成免疫受体。例如,甾醇代谢物7α-羟基胆固醇可以削弱细胞膜脂质分子的排列致密性,帮助TCR信号亚基CD3ε的BRS更好地与膜结合,进而抑制了TCR的磷酸化。该机制已被用于TCR-T的细胞制备中,通过抑制TCR的基底信号来提升记忆细胞的比例,提高免疫治疗的长效性。另一方面,BRS已经被用于CAR-T细胞治疗中,在二代CAR分子中加入CD3ε信号区后形成的E-CAR分子具有更好的信号转导能力。其中BRS可以通过cation-π键的方式介导液液相分离的产生,帮助细胞形成更成熟高效的免疫突触,从而提升E-CAR-T细胞的抗原敏感性和长效性。值得一提的是,BRS对于另一种合成受体SNIPR(synthetic intramembrane proteolysis receptor)的高效信号转导同样至关重要。未来方向膜蛋白中拥有种类丰富的BRS库。但是在当前阶段,对BRS信号转导机制的理解以及应用仍然十分有限,未来还有一系列重要的问题亟需解决。例如,BRS是否可以分成多个亚类?不同的亚类是否有具有不同的信号调节模式?各类BRS突变如何导致人类疾病?如何理性操控BRS信号或者理性设计含有BRS的合成受体?这些问题的解答将极大地提升我们对免疫系统的认识并帮助免疫疗法的开发。施小山研究员为本文第一作者兼共同通讯作者,许琛琦研究员为本文通讯作者。该研究获得了国家科技部、上海市科学技术委员会、中国科学院以及深圳合成生物学创新研究院的支持。研究员,博士生导师施小山课题组专注于开发利用定量质谱等技术系统解析免疫细胞信号转导机制,并理性设计新型合成免疫学疗法。相关研究成果发表于Nature、Cell等期刊,并入选“国家自然科学二等奖”、“中国生命科学十大进展”、“中国重要医学进展”等。课题组长期招收合成生物学、免疫学、细胞生物学、分子生物学、生物化学等相关专业博士后,欢迎有志之士加入团队。联系邮箱:xs.shi@siat.ac.cn。<!--!doctype-->

2024-11-16

-

华南植物园揭示矿物添加对滨海湿地温室气体排放及海水碱度的调控作用

随着全球气候变暖和海洋酸化问题日益严重,人们开始探索在沿海地区使用矿物添加作为增强碳汇和提高碱度的一种有前景的策略。然而,大多数相关研究主要集中在二氧化碳(CO2)吸收上,而对甲烷(CH4)减排的研究则相对较少,尽管甲烷是一种更强大的温室效应气体,其温室效应是二氧化碳的约28至36倍。为了填补这一研究空白,中国科学院华南植物园可持续生态学团队开展了一项微宇宙培养实验,这项实验模拟了自然条件下的滨海湿地沉积环境来阐明不同矿物添加对温室气体排放(包括CO2和CH4)以及海水碱度的调节效果。研究表明,橄榄石的应用在后期有效地将滨海湿地沉积物从CO2的排放转为吸收,实现了175%的减少率。这表明橄榄石具有显著的固碳能力,可以作为人为增强滨海湿地碳储存的有效手段。然而,单独使用橄榄石影响了镁离子的有效性,这对依赖镁离子的生物过程可能产生潜在影响。而石膏的应用在早期阶段显著减少了53%的CH4排放。不过,施用石膏导致了海水碱度的明显下降,这可能会加剧海洋酸化,并对海洋生态系统构成威胁。降低的碱度会削弱海洋生物如珊瑚和贝类形成碳酸钙骨骼或贝壳的能力,进而影响整个食物链和生态系统的稳定性。有趣的是,两种矿物的混合施用显示出减少CH4排放的潜力,且不会损害海水的碱度和离子的生物可利用性。橄榄石与石膏的协同施用可能为滨海湿地管理提供了一种可持续的方法,在有助于控制甲烷这种强效温室气体排放的同时,还能维持海水的健康碱度水平。该研究不仅为理解矿物添加如何影响滨海湿地的环境功能提供了一个新视角,也为应对气候变化提出了一个潜在的解决方案。相关研究成果已近期在线发表在国际学术期刊Science of the Total Environment上。华南植物园博士研究生周金戈为论文的第一作者,小良站站长王法明研究员为论文通讯作者。该项研究得到国家重点研发计划,中国科学院青年科学家基础研究项目,国家自然科学基金,广东省基础与应用基础研究基金,中国科学院青年创新促进会,一带一路科学组织等项目的共同资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.178128图1. 微宇宙培养实验的实验设计及海水和气体收集的相关装置图2. 不同矿物添加对温室气体排放和海水碱度的影响

2024-12-23

-

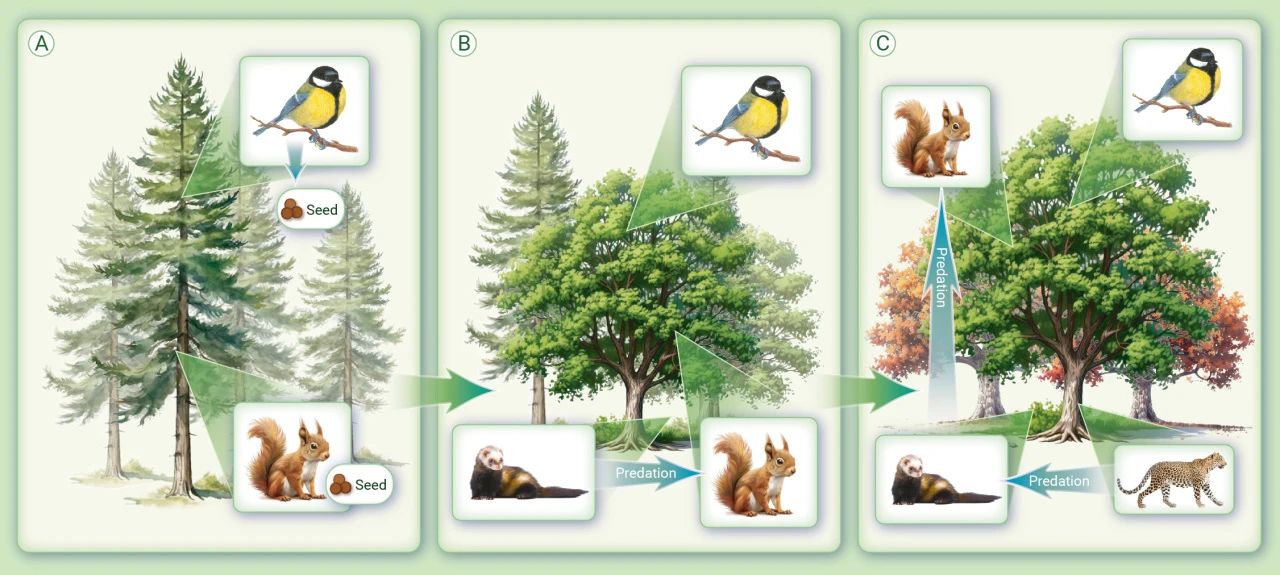

中国人工林改造已进入考虑动物多样性恢复的新阶段

近年来,新闻媒体频繁报道野猪对农作物造成的损害,这可能与我国大量种植的人工林有关。即这些人工林为野生动物提供了广阔的栖息地,使得野猪等动物数量增多。然而,人工林的物种多样性和结构相对单一,无法支撑更多野生动物,尤其是像野猪、老虎这样的顶级捕食者的生存需求。此外,人工林中的传粉和种子传播动物种类也不如原始林丰富,这限制了人工林向近自然林的快速演变。图1. 再野化过程中,人工林的植物和动物多样性逐渐增加截止2022年底,中国森林面积约2.2亿公顷,其中人工林面积超8千万公顷,森林覆盖率23.0%。通过20年持续大规模人工造林,中国已成为全世界人工造林最多的国家,为全球贡献了约四分之一的新增绿化面积。中国从1995年起按照森林的用途和生产经营目的划定公益林和商品林,实施分类经营和分类管理,目前全国已拥有1.23亿公项生态公益林,人工林占21.43%。中国的人工林在维护生态安全方面起到了重要作用,但也存在如下问题:种类和结构单一,以中幼龄为主;林下缺乏中间灌木层和地表植被;大量使用外来种;不如天然林结构复杂和功能稳定;较少使用珍稀濒危植物。中国计划到2035年实现GDP规模或人均收入水平在2020年的基础上翻一番。考虑到社会、经济和生态的协调发展,中国的生态系统服务功能也要加强。由于天然林提升空间不如人工林大,因此,可以考虑通过自然生长加人工干预的再野化方式,促进人工林向近自然林演替,以提供更多的生态系统服务功能。中国科学院华南植物园任海研究员等科研人员建议对中国划为生态公益林的人工林改造时,可以向生态、经济、社会多种功能效益最大化转变,不断提升生态系统多样性、稳定性、持续性。可以调整林冠层种类、林下种类,将外来种更换成乡土种等,再通过种子传播、多层化、多样化实现再野化。在人工林改造为近天然的生态公益林的过程中,要从以植被恢复为主,转向注意动物群落的恢复,恢复森林生态系统的营养级,最好是能恢复森林群落中的顶级动物(图1)。在山水林田湖草沙治理过程中,应该利用系统的观点,将工作重点从生态系统尺度转向景观尺度的恢复,注重生态系统间的流通性,恢复生态连通性。探讨基于自然的恢复,提升生物多样性保护和恢复水平,增加人工林减缓气候变化的韧性。在此过程中,要加强科技创新工作,包括乡土植物、高价值植物的研究;要综合考虑动物的就地保护、迁地保护、回归等整体保护;要参考食物链的结构恢复森林中的动物营养级,加大动物生态人才的培养,通过空间规划实现景观尺度的生态廊道的恢复。改造中国的人工林,恢复多样化的群落和顶级动物物种有助于实现《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》中对30%退化生态系统进行高质量恢复的目标。鉴于中国拥有各种类型气候下的大量人工林,在中国开展人工林再野化行动对全球也有重要参考价值。我们相信人工林的再野化将促进人类与自然的和谐共处,增添全球生态系统福祉。相关研究建议已于近期发表在知名综合性科技期刊The Innovation Life上。中国科学院华南植物园任海研究员为文章作者。文章链接:10.59717/j.xinn-life.2024.100113

2024-12-23

-

华南植物园揭示热带海岸带植物适应低磷机制及其与地理分布的关系

热带海岛和海岸带地区是全球生物多样性热点地区,但很多区域处于磷限制状态。研究人员一直关注植物如何适应低磷环境,以及土壤中磷的有效性如何影响植物的分布。近些年的研究表明,植物可以通过调整叶片中的五种磷组分来适应磷限制。叶片磷组分包括:无机磷(Pi)、低分子量磷酸酯(Ester-P)、RNA 和 DNA 中的核酸磷(Nucleic-P)、磷脂(Lipid-P)和残态磷(Residual-P)。然而不同地理分布型的植物如何通过调整叶片磷组分来适应低磷环境仍不清除。为探究这一问题,中国科学院华南植物园小良站研究人员通过盆栽试验,比较了热带海岸带地区16 种共生物种在缺磷和富磷土壤下的表现。这16个树种可分为三组:外来物种、广泛分布的本地物种和分布狭窄的本地物种,后者仅原产于处于磷限制的华南海岛海岸带地区和中南半岛北部。我们发现外来物种在调整叶片磷组分分配方面比本地物种更具可塑性。广泛分布的本地物种对磷添加的反应则具有多样性。分布狭窄的本地种在叶片磷组分分配上趋于保守,对磷添加反应相对微弱。我们发现了植物对低磷环境的两种适应策略:1)外来种采取的磷获取策略,叶片磷浓度和叶片磷组分分配模式随土壤磷的变化较大;2)分布狭窄的本地种采取磷保存策略,叶片磷浓度和叶片磷组分分配模式随土壤磷的变化不大。总之,磷缺乏的生境中植物采取的不同策略可能决定了它们在热带地区的分布和共存。相关研究成果已近日在线发表在国际生态学 Top期刊 Functional Ecology (《功能生态学》)上。华南植物园已毕业博士生范英旭为第一作者,王法明研究员为通讯作者。图1. 在缺磷(CK)和富磷(+P)水平下的外来种(ES)、广布本地种(ENS)和狭布本地种(SNS)的五种叶片磷组分含量对比图2. 通过主成分分析对外来物种 (ES)、广布本地物种 (ENS) 和狭布本地物种 (SNS) 的基于叶片形状和叶片磷组分的子在缺磷(CK)和富磷(+P)环境下分布差异

2024-12-22

-

华南植物园揭示大气氮沉降缓解了人为磷输入对热带森林土壤呼吸的刺激性

大气氮沉降和人为磷输入同时影响了热带森林的土壤呼吸。然而,大气氮沉降和人为磷输入的交互作用对土壤呼吸及其组分-自养呼吸和异养呼吸的影响仍不清楚。为了精确地评估人为养分输入对热带森林碳循环的影响,中国科学院华南植物园海岸带生态系统过程与环境健康研究组的研究人员在热带森林长期定位观测研究站(小良站)开展了相关研究。研究团队于2009年设置了氮添加、磷添加、氮磷添加和对照组4个处理。每个处理均布设了切根和不切根处理,其中不切根处理用于测定土壤呼吸,切根处理用于测定土壤异养呼吸,两者之差可表征自养呼吸。本研究基于2015-2017年连续三年的监测结果。研究结果表明,单独的磷添加显著增加了19.2%土壤呼吸和42.1%异养呼吸。氮添加后缓解了单独磷添加对土壤呼吸和异养呼吸的刺激作用。然而,相比于单独的氮、磷添加,氮磷共同添加显著提升了土壤自养呼吸。这些发现表明大气氮沉降能够通过降低异养呼吸来缓解长期磷输入对土壤呼吸的刺激作用。结构方程模型进一步揭示了氮沉降主要通过增加土壤氮磷比,降低易分解有机碳和真菌生物量来缓解土壤呼吸。本研究表明热带地区持续的氮沉降可以显著地降低人为磷输入下森林土壤的碳排放。相关研究成果已在线发表在土壤学经典期刊Geoderma上。中国科学院华南植物园生态中心博士研究生黄幸运为论文第一作者,实验室高级工程师李应文为共同第一作者,研究组长、小良站站长王法明研究员为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、“一带一路”国家与国际科学组织联盟等项目的资助。论文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0016-7061(24)00371-9图1. 氮、磷添加及氮磷共同添加对土壤呼吸(RS)、自养呼吸(RA)和异养呼吸(RH)的影响图2. 氮磷添加对土壤呼吸的直接和间接影响

2024-12-22

-

华南植物园专家在深圳大鹏新区发现两种蕨类植物新物种

近期,中国科学院华南植物园等单位科研人员在深圳大鹏新区发现凤尾蕨科水蕨属1新种,根据发现地命名为“坝光水蕨”(Ceratopteris baguangensis),并发现水龙骨科线蕨属1新种。相关研究成果已发表在国际植物分类学期刊Phytotaxa上,该研究获得广东省科技计划项目、广东省基础与应用基础研究旗舰项目等项目的资助下。2023年在大鹏新区进行海岸带生物多样性调查期间,中国科学院华南植物园、广东省林业科学研究院科研人员在坝光发现一种形态独特的水蕨属植物,其叶片形态与水蕨属近缘种存在明显差异,经过进一步的标本比对、系统发育分析及染色体数目观察,研究团队最终确认其为一新的水蕨属物种。研究者发现相比于水蕨(Ceratopteris thalictroides),新种和宽裂片水蕨(C. oblongiloba)亲缘关系更近,两种互为姐妹类群。基于新种模式标本的采集地,将其命名为坝光水蕨。其生于坝光银叶树公园海岸带咸淡水交界的河口湿地,pH值为6.8,盐度为0.14‰。坝光水蕨(Ceratopteris baguangensis)植株和生境照片 坝光水蕨高26.5~35厘米,根状茎短而直立,簇生于淤泥中;营养叶长22~35厘米,可育叶长25~40厘米长,肉质,倒三角形或狭长圆形;营养叶片倒三角形或狭长圆形,长12~30厘米,先端渐尖,基部圆楔形;裂片2~5对,互生,偏斜,先端渐尖,狭线形,向内卷曲至主脉;柄长5~15厘米,圆柱状,肉质,光滑。 在2021年第二批《国家重点保护野生植物名录》中,水蕨属所有种被列为国家二级重点保护植物,并被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中易危(VU)物种。与坝光水蕨近缘的水蕨,在民间被称之为龙须菜、龙牙草或水芹菜,具有一定的药用价值,嫩叶可以当蔬菜,也可用作园艺观叶植物。考虑到坝光水蕨在野外数量较少,应对其种群和生境加强保护,适当扩繁,以进行开发利用。 坝光水蕨的发现,不仅丰富了海岸湿地区的生物多样性资源,也为水蕨属的系统演化研究提供了新的素材。科研人员表示,水蕨属在中国的分布已达6种,他们将继续开展相关研究,深入了解植物演化情况,为其保护和利用提供科学依据。 同时,中国科学院华南植物园、上海辰山植物园科研人员也在大鹏新区发现线蕨属新种三指线蕨(Leptochilus tridigitatus)的自然分布,该种与线蕨相似,但三指线蕨叶片二型,不育叶的裂片少,叶片单叶或三裂,形态颇为奇特。该种也于2024年在Phytotaxa上正式发表。三指线蕨(Leptochilus tridigitatus)植株和生境照片

2024-12-19

-

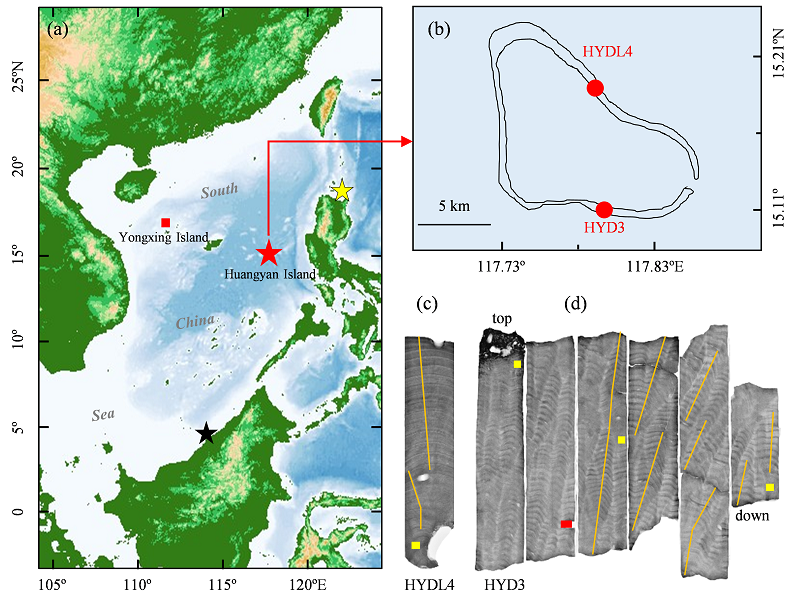

南海所科研团队在地质时期ENSO事件研究取得重要进展

中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室施祺研究员团队联合美国路易斯安那州立大学、广东海洋大学以及广西大学等单位,开展了南海珊瑚记录的不同地质时期强ENSO事件研究。相关研究成果发表在国际期刊Global and Planetary Change上,中国科学院南海海洋研究所博士陶士臣为论文第一作者、副研究员严宏强和研究员施祺为论文通讯作者。具有2‒8年周期的厄尔尼诺‒南方涛动(ENSO)事件是对全球生态系统、水资源以及农业和海洋渔业生产等最具影响的年际气候事件,中等及以上强度的ENSO事件(<-1℃或>1℃;以下称为强ENSO事件或ENSO事件)对我国东部季风区的影响尤为明显。然而,受限于较短的器测记录,当前研究对该类强ENSO事件及其与气候环境关系的理解依然有限。生长于热带海洋中的大型滨珊瑚,因具有可开展高精度U-Th测年、取样分辨率高(周‒年)、生长时间长(100‒300年)以及对气候环境变化响应敏感等特点,成为研究高分辨率气候环境变化的理想材料。研究团队通过分析我国南海黄岩岛和西沙群岛的滨珊瑚骨骼氧同位素和生长率等记录,定量重建了不同时期ENSO事件。结果显示,在冰期(282 ka),相对温暖时期(1376‒1500 CE),小冰期(1520‒1676 CE)以及现代暖期(1937‒2015 CE)等时段,均存在强ENSO事件,但在相对温暖时期似乎更为活跃,同时发现在相对温暖的1376‒1450 CE阶段,也存在类似于1997年的超强厄尔尼诺事件。随着全球持续变暖,未来强ENSO事件的活动趋势值得关注。另外也发现,在季节性到百年际时间尺度上,影响珊瑚氧同位素变化的主导因素有所不同。上述研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发、广东省基金以及广西大学基金等支持。相关论文信息:Tao,Shichen.,Liu,Kambiu,Yan,Hongqiang*,Meng,Min,Yu,Kefu,Shi,Qi,Zhang,Huiling,2024a. The history of the El Niño–Southern Oscillation and sea surface salinity during 1376–1500 CE reconstructed by Porites coral δ18O from Huangyan Island,South China Sea. Global and Planetary Change 243,104622. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104622Tao,Shichen,Liu,Kambiu,Yan,Hongqiang*,Meng,Min,Zhang,Huiling,Wu,Yi,Yu,Kefu,Shi,Qi*,2024b. SST and ENSO activity 282,000 years ago reconstructed from Porites coral in the South China Sea. Global and Planetary Change 237,104455. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104455研究区示意图以及滨珊瑚骨骼样品的X光片黄岩岛珊瑚氧同位素记录的ENSO事件西沙群岛珊瑚生长率记录的ENSO事件

2024-12-19

-

南海所科研团队研究揭示南海珊瑚礁区为重要碳储库

中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室施祺研究员团队联合生态环境部华南环境研究所、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)等单位,在南海珊瑚礁区碳收支研究取得重要进展,首次定量计算了南海珊瑚礁区碳收支。海洋中的珊瑚礁区汇聚了大量碳酸盐,是重要的碳酸盐库,同时,钙化作用会产生CO2,使得珊瑚礁区表现为大气CO2的源。查明珊瑚礁区二氧化碳的收支总量,对于应对碳达峰-碳中和具有重要意义。南海珊瑚礁分布广泛,从南部的曾母暗沙到北部的台湾恒春半岛均有分布,其总面积约8000 k㎡。近年来,研究团队对南海不同纬度、不同地貌类型的珊瑚礁区海气CO2交换通量、有机碳储量及碳酸钙储量进行了统计分析。研究结果显示,南海珊瑚礁每年向大气释放约0.37‒1.59×105吨碳,是大气CO2的源,而每年进入珊瑚礁区沉积物的碳储存量高达1.66‒3.78×106吨碳(>98%为碳酸盐沉积),这一数值远超海‒气界面的二氧化碳排放量。南海珊瑚礁在碳储存方面具有重要作用,是海洋碳汇的重要组成。南海珊瑚礁图片不同地貌类型珊瑚礁区碳循环过程示意图上述研究成果发表在Frontiers in Marine Science和Regional Studies in Marine Science等上。中国科学院南海海洋所副研究员严宏强为论文的第一作者,博士陶士臣和研究员施祺为论文共同通讯作者。上述研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划以及广东省自然科学基金等支持。相关论文信息:Yan,H.,Shi,Q.,Xu,L.,Zhang,H.,Zhao,M.,Tao,S. Carbon budgets of coral reef ecosystems in the South China Sea. Frontiers in Marine Science,2024,11:1335662. https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1335662Yan,H.,Tao,S.,Xu,L.,Shi,Q.,Wang,Y.,Zhao,M.,Zhou,S.,Liu,X. Distribution and air-sea fluxes of CO2 in coral reefs in the Greater Bay Area,China. Regional Studies in Marine Science,2024,80: 103895. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103895Yan,H.,Shi,Q.,Yu,K.,Tao,S.,Yang,H.,Liu,Y.,Zhang,H.,Zhao,M. Regional coral growth responses to seawater warming in the South China Sea. Science of The Total Environment,2019,670: 595-605. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.135Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Lin,Z.,Zhao,M.,Tao,S.,Liu,G.,Zhang,H. Air-sea CO2 fluxes and spatial distribution of seawater pCO2 in Yongle Atoll,northern-central South China Sea. Continental Shelf Research,2018,165: 71-77. https://doi.org/10.1016/j.csr.2018.06.008Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Tan,Y.,Liu,G.,Zhao,M.,Li,S.,Chen,T.,Wang,Y. Seasonal variations of seawater pCO2 and sea-air CO2 fluxes in a fringing coral reef,northern South China Sea. Journal of Geophysical Research- Oceans,2016,121(1):998-1008. https://doi.org/10.1002/2015JC011484Yan,H.,Yu,K.,Shi,Q.,Tan,Y.,Zhang,H.,Zhao,M.,Li,S.,Chen,T,Huang,L.,Wang,P. Coral reef ecosystems in the South China Sea as a source of atmospheric CO2 in summer. Chinese Science Bulletin,2011,56(7):676-684. https://doi.org/10.1007/s11434-011-4372-8

2024-12-18

-

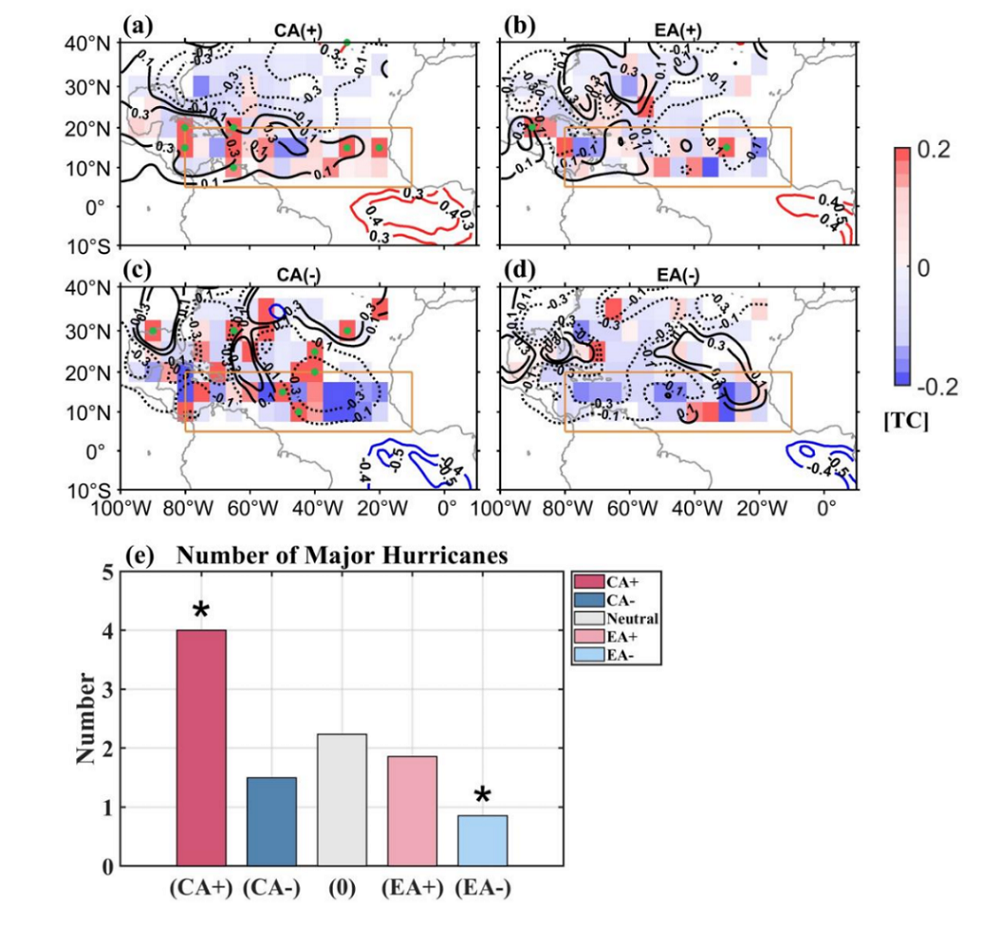

南海所研究团队揭示两类大西洋尼诺对飓风的不同影响

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)、全球海洋与气候研究中心(GOCRC)以及广东省海洋遥感重点实验室(LORS)的王春在研究员团队近期在 Geophysical Research Letters 上发表研究成果,揭示了两类大西洋尼诺—中部型(CA)和东部型(EA)对北大西洋飓风活动的不同影响及其作用机制。该研究第一作者为LTO博士王海丽,通讯作者为研究员王春在,同时参与研究的还有LTO研究员张磊。近期研究表明,大西洋尼诺现象显著影响热带大西洋强飓风的形成和发展,并增加飓风袭击加勒比海岛屿及美国的风险。最新的研究进一步将大西洋尼诺分为两种类型,即中部型(CA)尼诺和东部型(EA)尼诺,分别表现为大西洋赤道中部和东部的海表温度异常升高。这两种类型的大西洋尼诺对全球气候系统的影响各不相同,研究通过对观测数据和再分析数据的深入分析,探讨了这两种大西洋尼诺对大西洋飓风活动的不同影响。研究发现,CA尼诺会增强北纬20°以南的飓风活动,CA尼娜则更容易促进北纬20°以北的飓风生成(图1)。当CA尼诺与ENSO共同作用时,热带飓风活动会受到显著影响;相比之下,EA尼诺的影响则较少受到ENSO的干扰。这表明,CA尼诺与ENSO之间的相互关系比EA尼诺更为紧密。此外,CA尼诺对飓风的影响显著强于EA尼诺,主要是通过改变垂直风切变、相对涡度和垂直速度等大气条件实现的。相比之下,东部型尼诺则主要通过调节相对湿度和非洲东风波来影响飓风活动(图2)。研究深入探讨了不同类型的大西洋尼诺对北大西洋飓风的差异化影响,为理解大西洋飓风活动背后的复杂机制提供了新的视角。这些发现不仅有助于更准确地预测飓风的路径和强度,还为改进季节性飓风预测提供了重要参考。本研究得到了国家自然科学基金重大项目、国家重点研发计划项目和中国科学院专项的资助。相关论文信息:Wang,H.,C. Wang,& L. Zhang,2024: Differentiated impacts of central and eastern Atlantic Niño on hurricane activity in the tropical North Atlantic. Geophys. Res. Lett.,51,e2024GL112178.原文链接:https://doi.org/10.1029/2024GL112178图1. (a)–(d):CA尼诺(CA+)、EA尼诺(EA+)、CA尼娜(CA-)和EA尼娜(EA-)期间TC(热带气旋)异常生成(色阶)、异常轨迹密度(黑色实线和虚线)和海表温度异常(红色和蓝色实线)的空间分布。(e):(a)–(d)中棕色框内年平均主要飓风(3至5级)数量图2. CA和EA尼诺指数与非洲东风波AEW(a-b)和飓风生成指数GPI(c-d)的相关性分布图

2024-12-18