-

广州地化所李旺超、王强等EPSL:喜马拉雅东构造结榴辉岩相变泥质岩揭示印度-欧亚板块约50 Ma同步碰撞过程

印度板块与亚洲板块的碰撞是显生宙以来最受瞩目的构造事件之一,其精确的初始碰撞时间对理解青藏高原隆升、全球气候变化及大陆变形机制至关重要。然而,横跨2500公里的印度-亚洲碰撞带究竟是同时闭合还是自西向东穿时闭合,长期以来备受争议。尤其在喜马拉雅造山带东段,由于缺乏可靠的榴辉岩相变质年代数据,使得这一关键区域的碰撞时间始终模糊不清。针对这一难题,中国科学院广州地球化学研究所李旺超博士后、王强研究员等与牛津大学Richard M. Palin博士在雅鲁藏布江缝合带最东端——南迦巴瓦构造结鲁朗地区(图1)开展深入工作,发现了榴辉岩相石榴多硅白云母片岩,通过该岩石的系统研究精细厘定了该区初始碰撞相关的高压变质P-T-t轨迹,为探讨喜马拉雅碰撞的精细过程提供了新的证据。图 1.喜马拉雅造山系地质概略图。展示了与喜马拉雅碰撞相关的超高压/高压/中压变质岩的位置及其变质年龄。 研究显示,鲁朗榴辉岩相变变泥质岩中的石榴石具有清晰的环带结构,记录了进变质至退变质的完整演化历史。结合矿物组合和相平衡模拟,确定其峰期变质条件为约1.5 GPa、590 °C(图2),对应深度约50公里。对石榴石边部独居石包裹体及变质锆石边部的定年获得了47–43 Ma的变质年龄(峰值为47 Ma),结合独居石和锆石的稀土元素特征,证实了47–43 Ma为榴辉岩相高压变质主期年龄。这一年龄与西段Tso Morari(峰值为47–43 Ma)、Kaghan(峰值为47 Ma)的高压–超高压变质年龄以及中段东边Yardoi穹隆(峰值为47 Ma)的中压变质年龄一致。Sr-Nd同位素特征及稀土配分模式表明,鲁朗榴辉岩相变泥质岩源于印度大陆边缘沉积物而非拉萨地块或增生楔。结合俯冲速率及变质滞后时间(1–4 Ma),推断印度板块在鲁朗地区的初始俯冲发生于50 ± 2 Ma,与喜马拉雅造山带西段和中段的初始俯冲时间一致,说明印度–亚洲大陆初始碰撞在整个喜马拉雅带(西、中、东)为同步发生(图3)。图 2. 鲁朗地区高压石榴石-云母片岩的锆石和独居石年龄以及重建的 P–T–t轨迹。 尽管碰撞时间一致,不同区域的变质特征揭示出印度板块俯冲深度存在显著差异:西段发生超高压变质,指示陡倾俯冲;鲁朗高压变质岩指示中等深度俯冲;而中段东边部仅表现为中压变质,暗示低角度俯冲。这种空间变化可能与新特提斯洋闭合时的俯冲带倾角变化、汇聚速率差异或岩石圈强度不均有关,造成印度板块在不同区段“扎入”地幔的深度各异(图3)。图3. 印度-亚洲碰撞带相关的变质岩年龄、分布及以此推测的构造演化示意图。喜马拉雅造山带从西至东(近乎)发生了同步碰撞,在约 47 Ma万年时有三种可能的地球动力学模型解释喜马拉雅造山带变质作用的变化(未按比例绘制)。 本研究首次在喜马拉雅最东端提供了精确的约47 Ma高压变质年代学证据,填补了区域空白,并通过沿造山带系统对比,有力地支持了印度–亚洲碰撞为约50 Ma的同步碰撞模式。这一发现为厘清大陆碰撞的动力学过程与时空演化提供了重要地质依据。相关成果发表于国际知名地学期刊《Earth and Planetary Science Letters》,研究受国家自然科学基金创新群体项目、国家自然科学基金优秀青年项目、国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)及中国博士后科学基金联合资助。论文信息:WangChao Li (李旺超),Qiang Wang*(王强),Richard M. Palin,Long Zhang(张龙),XiuZheng Zhang(张修政),Weiwei Xue(薛伟伟),Tongyu Huang(黄彤宇),Erkun Xue(薛尔堃). (2025). New pressure-temperature-time constraints on initial India-Asia collision from Eastern Himalayan Syntaxis eclogite-facies metamorphic rocks. Earth and Planetary Science Letters,https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119547

2025-07-23

-

广州地化所杨春等-EPSL:东亚大地幔楔碳循环的定量研究及其气候效应

西太平洋板块向东亚大陆深俯冲并滞留在地幔过渡带,形成了规模宏大的东亚大地幔楔。近年来,诸多地球化学示踪及地球物理观测数据均表明,东亚大地幔楔是一个富集再循环碳的深部储库。自白垩纪东亚大地幔楔形成以来,全球气候经历了从“温室”向“冰室”的转变,其背后是大气CO2浓度的长期下降。传统观点强调该时期大陆风化作用增强等表层作用对大气CO2消耗的影响,但古地理重建模型显示,该时期固体地球去气通量的减少对于大气CO2下降的推动作用同样不容小觑。那么,东亚大地幔楔的发育是否影响了大气CO2 浓度并驱动长期气候变化?其碳储库规模及循环通量是破解这一问题的关键,但是一直缺少定量约束。图1:东亚大地幔楔及板内玄武岩(EAIB)原始岩浆碳含量对比图2:蒙特卡洛模拟恢复东亚大地幔楔源区碳含量 针对以上科学问题,中国科学院广州地球化学研究所博士后杨春在博士导师中国地质大学(北京)刘盛遨教授和博士后导师中国科学院广州地球化学研究所李洪颜研究员共同指导下,收集整合了东亚地区板内玄武岩(EAIB)的主微量元素及Zn同位素数据,并运用基于实验岩石学的熔体CO2 浓度恢复方法,系统计算了EAIB原始岩浆的CO2 含量(图1)。研究发现,EAIB的Zn同位素组成(δ66Zn)与CO2含量、Ca/Al比值等地球化学指标存在显著的相关性,指示EAIB形成于辉石岩熔体与富碳地幔熔体的混合(图2a)。通过构建“先熔融后混合”的蒙特卡洛模型,本研究首次定量估算出东亚大地幔楔的平均碳含量为297±118 µg/g,该值约为正常对流地幔的三倍(图3)。这一结果为东亚大地幔楔是一个规模宏大的碳储库提供了直接证据。图3:东亚大地幔楔平均碳含量与其他深部储库对比 同时,基于Gplates古地理重建模拟,本研究恢复了1.45亿年以来西太平洋俯冲带的演化历史。结果显示,西太平洋深部俯冲碳进入大地幔楔的通量存在两个明显的高峰期,分别位于约130 Ma和52 Ma (图4)。这两次俯冲碳输入高峰与EAIBs火山活动的大规模爆发之间存在一个约 26 Ma的显著时间延迟。这一滞后效应表明,被输送至地幔深部的碳并不能被快速、有效地通过火山作用释放回大气。相较于弧岩浆,东亚板内玄武岩的喷发频率及通量显著偏低,这种低效的深部碳循环过程,使得东亚大地幔楔在全球碳循环中扮演长期、稳定的深部碳汇角色。这种由大地幔楔发育而驱动的固体地球去气通量降低,是解释白垩纪以来全球气候变冷的一个重要补充机制(图4)。 该成果于近日发表在地球科学权威学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》上,本研究得到国家自然科学基金项目(42425304),国家重点研发项目(2022YFF0801002),国家资助博士后项目(GZB20230763;2023M743505)等资助。图4:古地理重建模拟东亚大地幔楔俯冲碳通量变化 文章信息:Yang,C. (杨春),Liu,S.-A.* (刘盛遨),Li,H.-Y.* (李洪颜),Xu,Y.-G. (徐义刚),2025. Deep carbon sink in the East Asian mantle and its impact on atmospheric CO2 drawdown since the Cretaceous. Earth and Planetary Science Letters 667,119541. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119541

2025-07-31

-

广州地化所刘明铠、胡伟伟等-JGR-A:中国大气颗粒氯分布特征、来源解析与环境影响:基于气溶胶质谱(AMS)的外场观测结果

本研究摘要图 中国快速的城市化、工业化和不断升级的能源消耗加速了空气质量的下降。在过去十年里,中国关于颗粒物(PM)污染的观测研究出现了前所未有的激增。尽管在中国的大多数实地研究集中在调查硫酸盐(SO42−),硝酸盐(NO3−),氨盐(NH4+)和有机气溶胶(OA)的污染特征和形成机制,然而对颗粒氯(Cl−)形成和环境影响的系统探索和认知仍然有限。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所胡伟伟课题组博士生刘明铠等通过汇编基于气溶胶质谱仪 (AMS) 检测的亚微米气溶胶 (PM1) 的综合数据集,考察了Cl−在中国各地的时空分布、来源和环境影响。此外,结合了中国六个代表性地点的AMS高时间分辨率气溶胶成分数据,以获得更详细的见解。中国的Cl−质量浓度(1.9 ± 2.7 μg m-3)显著高于全球平均值(0.3 ± 1.0 μg m-3),呈现明显的 N-S 模式(北方 > 南方),并具有明显的季节性特征(冬季 > 其他季节)。利用K-means分析方法对全国Cl−日变化特征进行聚类分析,表明一次燃烧排放和气/颗粒分配是Cl−动态变化的主要驱动因素。Cl−与人为燃烧源示踪剂之间的良好相关性证实了基于排放清单的推断,即煤炭和生物质燃烧是Cl−的主要人为来源。此外,系统地探讨了Cl−对氨平衡、气溶胶液态水含量和吸湿性的量化环境影响。在极端情况下,Cl−在污染期间可以提高100%的气溶胶水含量(ALWC),强调其在影响气溶胶物理化学中的关键作用。总之,本研究增强了我们对Cl−在中国分布、来源和环境效应的理解,强调在阐明细颗粒物的环境效应时应系统地考虑Cl−。图 1 2006 年至 2020 年间,AMS 和 ACSM 在中国测量的 NR-PM1 中的质量浓度 (单位:μg m-3) 和 Cl− 的空间分布。来自本研究和文献调研的数据分别用橙色圆圈和灰色圆圈标记。甜甜圈图表示北方、南方和北京地区 NR-PM1 的平均化学成分。北京地区用虚线框表示。对于同一地点的多个观测数据,进行偏移处理,以提高清晰度。图2 K-means聚类结果中Cl−质量浓度的日变化特征,同时包含温度日变化及氯化铵平衡常数Kp的变化趋势。其中HCl数据取自鹤山观测。所有数据均经过归一化处理,"n"代表样本数量。图3 Cl−与OA的比值同人为源OA指示因子占比(BBOA及CCOA与OA的比值)之间的相关性分析,数据涵盖本研究及文献报道结果。图4 (a) 中国地区Cl−对气溶胶液态水含量(ALWC)的增强比。增强比定义为含Cl−(ALWCCl)与无Cl−条件(ALWCNoCl)的ALWC差值相对于ALWCNoCl的比值,即(ALWCCl - ALWCNoCl)/ ALWCNoCl。图中同时展示华北冬季与其他季节、华南冬季与其他季节的数据。环形图内圈表示Cl−对ALWC的贡献率,外圈表示NR-PM1各组分占比。(b) 六个外场观测点Cl−的ALWC增强比,包括北京冬季、北京夏季、长岛、东营、广州及鹤山的平均值,并单独标注北京冬季重污染时段的增强比。 本研究成果近期发表在国际知名期刊Journal of Geophysical Research: Atmospheres上,相关研究结果为理解我国大气颗粒物中的Cl−提供了宝贵的数据和新的认知。论文第一作者为中国科学院广州地球化学研究所博士研究生刘明铠,中国科学院广州地球化学研究所胡伟伟研究员为通讯作者。本研究受到国家自然科学基金委基金、广东省科学技术研究基金等项目的联合资助。论文信息:Liu,Mingkai«(刘明铠);Liu,Zhaoce(刘召策);Wang,Jun(汪鋆);Chen,Wei(陈卫);Feng,Tingting(冯婷婷);Pan,Tianle(潘天乐);Yuan,Bin(袁斌);Huang,Shan(黄山);Shao,Min(邵敏);Hu,Min(胡敏);Wang,Xinming(王新明);Hu,Weiwei*(胡伟伟):2025. The Variation,Source,and Environmental Impact of Chloride Across China: Summarized Field Results Based on the Aerosol Mass Spectrometer (AMS). https://doi.org/10.1029/2024JD043275

2025-07-23

-

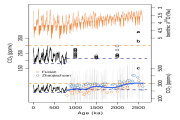

广州地化所达佳伟、张一歌等,NC:200万年气候档案揭秘:地球对CO2变化的"反应"始终如一——科学家利用黄土高原的黄土重建更新世CO2历史,发现气候敏感性无"状态依赖"

大气中的二氧化碳(CO2)浓度变化是驱动地球气候演变的主要因素之一。当CO2浓度翻倍时,全球平均温度会上升多少?这个被称为"气候敏感性"的参数,是预测未来气候变化的关键指标。然而,在不同的气候状态下——比如寒冷的冰期和温暖的间冰期——地球的气候敏感性是否会发生变化?这一直是气候科学领域的重要疑问。黄土高原里的"纳米录音机" 南京大学地球科学与工程学院达佳伟博士、中国科学院广州地化所张一歌研究员和南京大学季峻峰教授领导的研究团队,将目光投向了中国黄土高原。这里连续沉积的黄土-古土壤序列,为重建古气候提供了得天独厚的条件。 团队在富县和赵家川两个剖面采集了涵盖258万年至80万年前的黄土样品。他们的"秘密武器"是土壤中小于2微米的粘土颗粒,这些颗粒主要由"纳米针状纤维方解石"(NFC)组成——一种在土壤形成过程中自生的碳酸盐矿物。这些纳米方解石就像是古代大气的记录者,它们的碳同位素组成受到当时土壤中CO2的浓度影响,进而可以推算出大气CO2水平。冰期CO2的长期下降 通过分析这些微小的"气候档案",研究团队重建了更新世冰期的CO2变化历史。结果显示,在过去200万年中,冰期的大气CO2浓度经历了持续而显著的下降——从早期的约300ppm逐步降至后期的不足200ppm。这一发现与南极冰芯以及蓝冰的记录相吻合,为理解更新世长期气候演变提供了新证据。研究表明,冰期CO2的逐步下降是驱动全球长期降温和冰期-间冰期旋回放大的重要因素。图1 | 更新世气候与大气CO2变化历史。 该图展示了过去260万年来地球气候和大气CO2浓度的演变历程。上图显示了海洋底栖生物氧同位素记录,反映了全球冰量和深海温度的变化。中图为南极冰芯CO2记录(过去80万年)和更早期的蓝冰CO2测量结果。下图是本研究基于黄土古土壤重建的冰期CO2浓度,清晰显示了从早期约300ppm到后期不足200ppm的长期下降趋势。意外发现:气候敏感性的"恒定性" 基于重建的CO2记录和全球温度变化数据,研究团队计算了冰期和间冰期的气候敏感性。令人意外的是,尽管地球在冰期和间冰期处于截然不同的气候状态,但气候敏感性基本保持一致。 研究结果显示,在考虑了冰盖反照率等慢反馈过程后,冰期和间冰期的平衡气候敏感性分别为3.3K和3.7K,差异并不显著。这一发现表明,地球气候系统对CO2变化的响应在不同气候状态下具有相当的稳定性。图2 | 冰期与间冰期的气候敏感性对比。 该图通过散点图和概率密度分布,对比分析了冰期(蓝色)和间冰期(橙色)的气候敏感性。上方三个散点图分别显示了全球平均温度变化与不同辐射强迫因子的关系,包括单纯CO2强迫、CO2与冰盖联合强迫等。下方的概率密度图显示,在考虑了各种慢反馈过程后,冰期和间冰期的气候敏感性分布高度重叠,中位数分别为0.9和1.0 K·W⁻²·m⁻¹,表明两者之间没有显著差异。对未来气候预测的启示 这项研究为当前气候模型提供了重要的古气候学验证。研究结果表明,即使在不同的气候状态下,地球的气候敏感性也保持相对稳定,这增强了人们对现有气候模型预测能力的信心。研究得出的气候敏感性数值(3.3-3.7K)与IPCC评估报告中基于现代观测和模型的估计值(2.6-4K)高度一致,为理解和预测未来气候变化提供了重要的古气候学约束。科学意义与展望 这项研究不仅建立了覆盖更新世早期的连续冰期CO2记录,更重要的是揭示了气候敏感性的"状态无关性"。这一发现对于理解地球气候系统的长期行为、验证气候模型的可靠性,以及改善未来气候变化预测都具有意义。同时,研究中进一步完善了古土壤CO2重建新方法,也为古气候学研究提供了技术支撑,有望在更广泛的时空尺度上应用。论文信息: Da,J.,Zhang,Y.G.,Liu,X.,Breecker,D.O.,Li.,G.K.,Chen,T. and Ji,J..No apparent state-dependency of equilibrium climate sensitivity between the Pleistocene glacial and interglacial climate states. Nat Commun 16,6608 (2025).研究团队: 南京大学地球科学与工程学院达佳伟博士(第一作者)、中国科学院广州地化所张一歌研究员(共同通讯作者)、南京大学季峻峰教授(共同通讯作者)等。该项研究得到国家自然科学基金重点项目资助。

2025-07-23

-

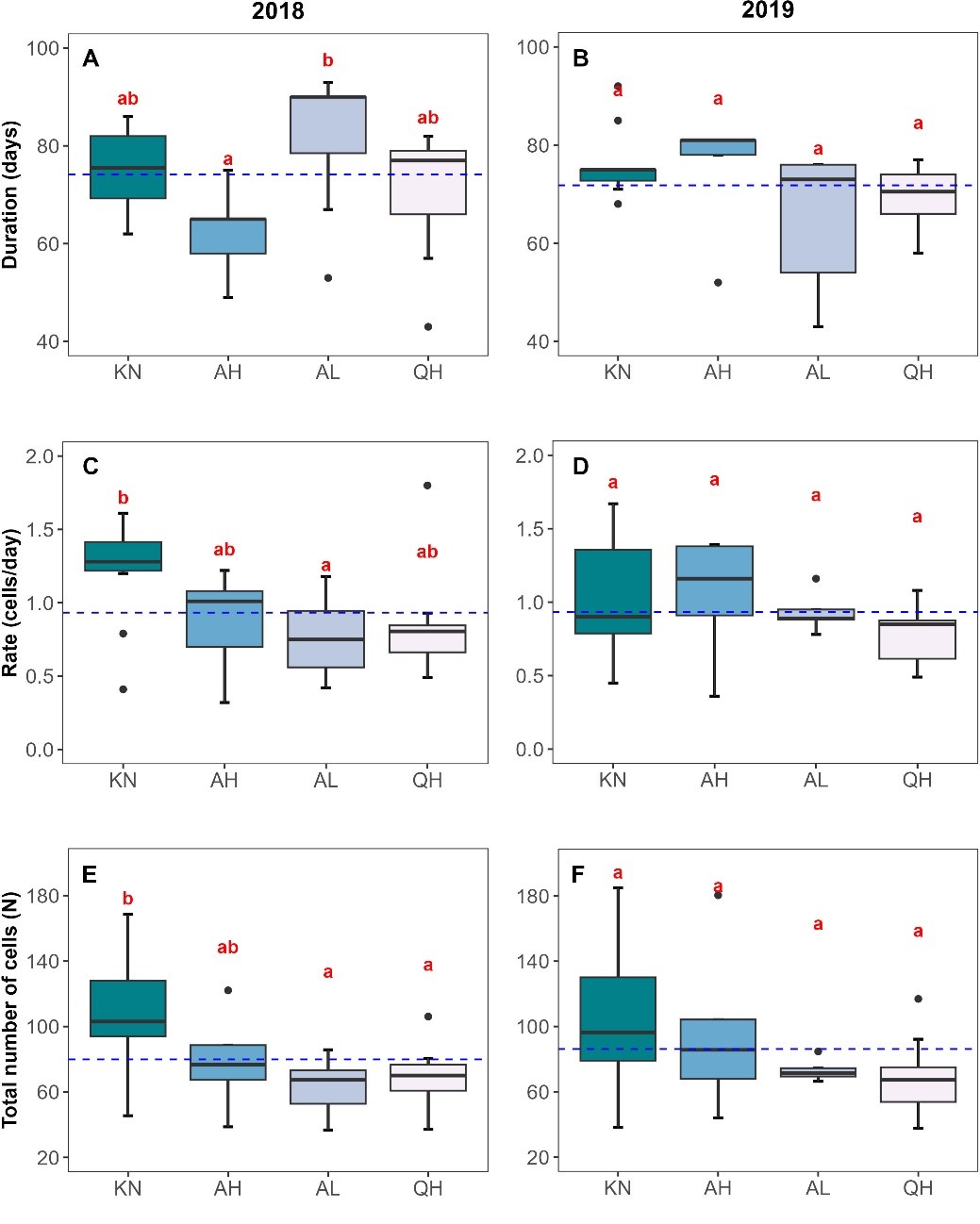

华南植物园发现最长的生长季拥有最少的木质部细胞生长量

森林木质部碳库作为新兴热点研究领域之一,相较于传统认知上的其他组分碳储量(如冠层、凋落物和根系等),其碳密度更高且周转周期长,在缓解气候变化上的作用可能更具韧性。在全球变暖背景下,春季物候提前和生长季延长理论上为森林提供了更长的光合作用时间窗口,有潜力促进生长量的增加。但目前对于树木木质部生长周期与生长量间的关系还存在争议,我们在新疆阿尔泰干旱与半干旱区开展了相关研究。科研团队沿阿尔泰山脉南麓选取了四个森林样地,覆盖约400公里范围。这些样地代表了温度和降水的自然过渡:西北部的喀纳斯(KN)相对寒冷湿润;海拔最高的阿勒泰高海拔样地(AH),因高海拔而气候更冷;海拔最低的阿勒泰低海拔样地(AL),比AH更温暖干燥;以及东南部的青河(QH),是最干旱的样地。我们在四个研究地点共选取了35株健康、代表优势树种的西伯利亚云杉作为样本树。我们发现在2018年,最温暖的阿勒泰低海拔站点(AL)拥有最长的持续时间(82.6 ± 13.3 天),但形成的木质部细胞数却最少(63.88 ± 15.6 个),这表明生长季长度与木质部生长之间发生了解耦。这种解耦现象在2019年有所减弱,因为该年春季气温低于2018年,且夏季降水量高于2018年。春季气温升高可通过触发形成层活动提前开始,从而延长木质部细胞生产的持续时间。充足的夏季降水为膨压驱动的细胞分裂和扩张提供了必要的水分,提高了细胞生产率,这对干旱和半干旱森林的木材生长至关重要。因此,更温暖的春季气温可能放大所观察到的解耦现象,而充足的夏季降水则可能减弱它。这种解耦突显了季节性气候因素在调节干旱和半干旱森林木材形成动态中的关键作用。随着气候变化的持续,更长、更温暖的生长季可能放大水分可用性的重要性,在生长季水分条件不利时,将进一步限制森林生长和碳固存。相关研究结果已近期发表在学术期刊Journal of Ecology(《生态学杂志》)上。瑞士联邦森林、雪与景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest,Snow and Landscape Research)王文锦博士后为论文第一作者,中国科学院华南植物园张亚玲副研究员为论文的通讯作者。该项目主要受到国家自然科学基金等项目的资助。论文链接:https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2745.70066图. 木质部细胞生长季、生长速度和细胞量在样方和年际间的差异

2025-07-30

-

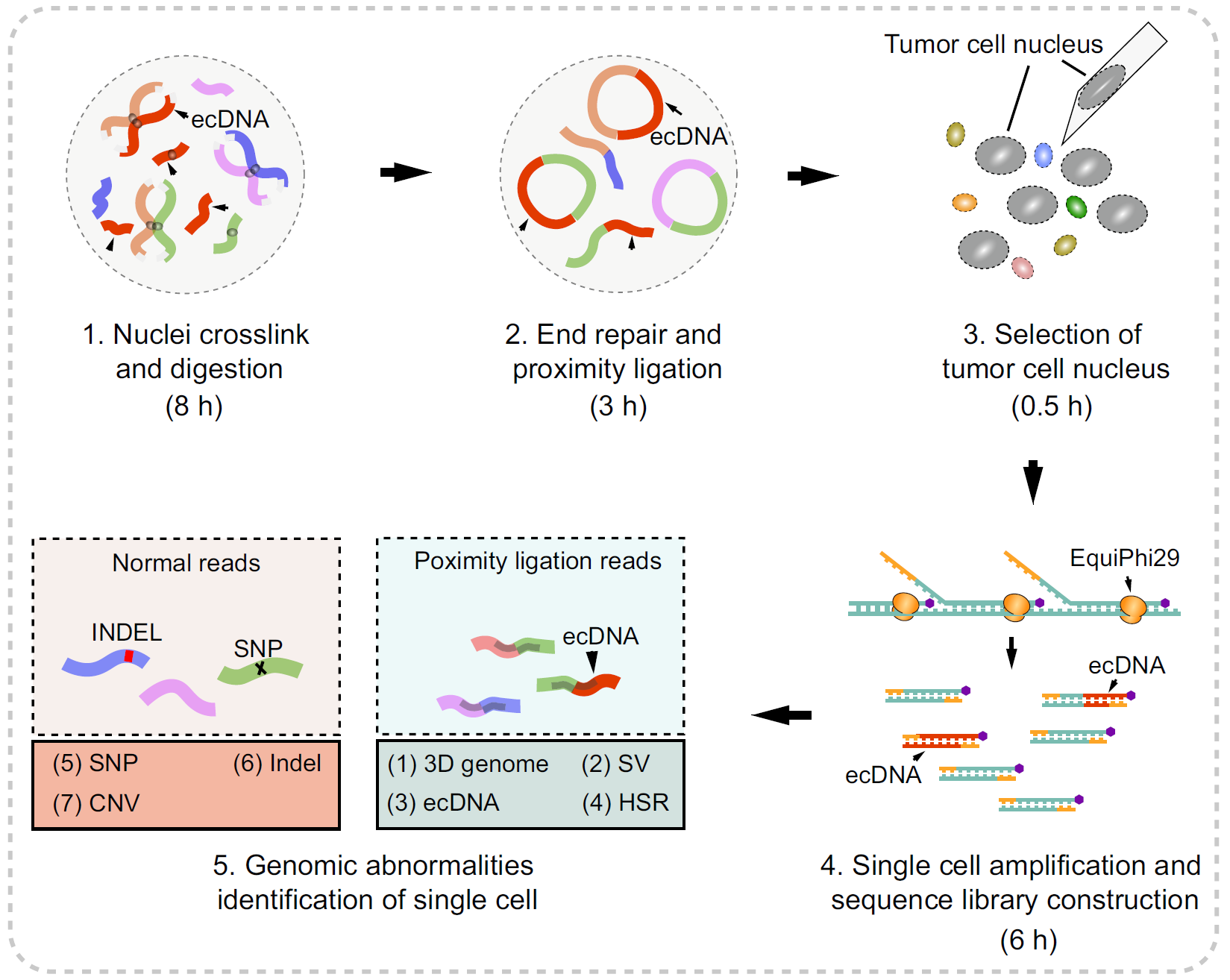

广州健康院联合发布单细胞多组学新方法,实现胰腺癌循环肿瘤细胞多维度解析

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院谱系基因组多维技术研究组林达研究员在Nature Communications期刊发表研究成果,报道了新开发的单细胞多组学技术-Uniform Chromosome Conformation Capture(Uni-C)。该方法可在一个细胞中同时解析基因组大尺度结构变异(如SV、CNV、ecDNA)、小尺度突变(SNP/INDEL)以及染色质三维构象,实现高分辨率、多维度的联合分析(图1)。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院谱系基因组多维技术研究组林达研究员在Nature Communications期刊发表研究成果,报道了新开发的单细胞多组学技术-Uniform Chromosome Conformation Capture(Uni-C)。该方法可在一个细胞中同时解析基因组大尺度结构变异(如SV、CNV、ecDNA)、小尺度突变(SNP/INDEL)以及染色质三维构象,实现高分辨率、多维度的联合分析(图1)。胰腺癌异质性强、进展迅速,临床面临早筛困难、治疗靶点匮乏等挑战。循环肿瘤细胞(CTCs)因携带原发瘤的完整基因组信息,被视为无创检测和动态监测的重要窗口。然而,CTCs数量稀少、单细胞分析难度高,亟需关键检测技术。研究团队利用Uni-C技术对胰腺癌来源的CTCs进行分析,仅整合7个细胞数据,即可还原约89%的SNP/INDEL与75%的结构变异,与肿瘤组织检测结果高度一致,验证了该方法在稀有细胞中的准确性与代表性。进一步分析发现,Uni-C可解析CTC中ecDNA的分子结构,以及处于细胞周期不同阶段CTC所展现出的染色质构象差异,如A/B隔室重构与高阶结构消失等,为评估CTC活性与细胞状态提供了新维度。值得注意的是,染色质三维结构不仅承载空间信息,还与基因表达密切相关。Uni-C所获取的单细胞层面染色质构象数据,为揭示基因组结构变异与转录调控网络之间的潜在关联提供了可能。例如,不同细胞周期阶段的染色质折叠状态,反映了转录活性变化,提示Uni-C在探索肿瘤细胞异质性调控机制方面具有重要潜力。在功能应用方面,研究结合Uni-C所获突变数据开展个体化新抗原预测,并通过合成多肽与动物实验验证部分候选新抗原具备明确免疫原性,联合免疫治疗可有效抑制肿瘤生长,展现出良好的治疗潜力。该研究首次在单细胞水平实现了对CTCs中多类型基因组异常与染色质构象的联合解析,并具备探索其在转录调控与免疫应答中的功能意义的能力。Uni-C为稀有肿瘤细胞的演化追踪、靶点发现与个体化治疗提供了有力技术支撑,推动单细胞多组学在肿瘤精准医学中的转化应用。上海交通大学医学院附属第一人民医院助理研究员高小臣与中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员李欣宇为本研究的共同第一作者,上海交通大学医学院附属第一人民医院杨玉琴主任、中国科学院广州生物医药与健康研究院林达研究员为共同通讯作者。论文链接图1 Uni-C单细胞多维组学测序文库构建流程

2025-07-30

-

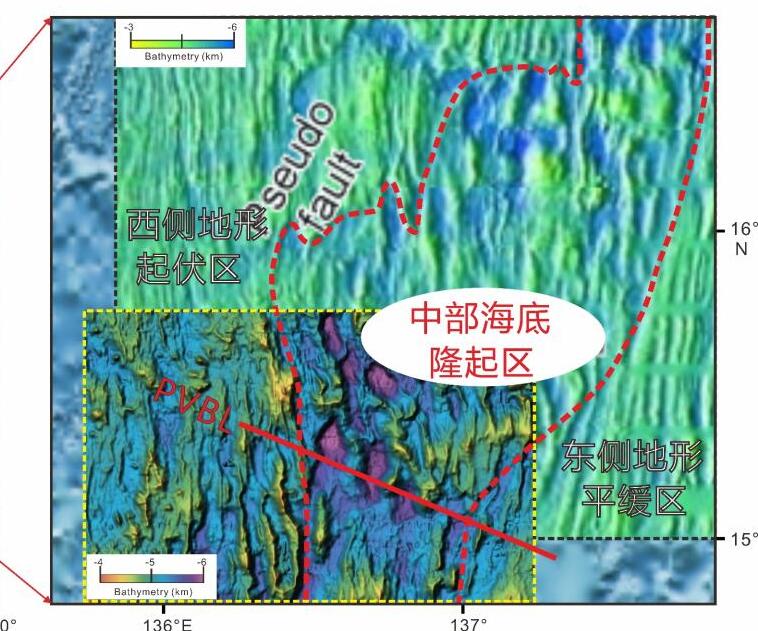

南海所 | 研究揭示菲律宾海东南部帕里西维拉盆地的岩浆主导扩张机制

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室阎贫研究员团队联合广州海洋地质调查局,在《地球化学、地球物理学、地球系统》(Geochemistry,Geophysics,Geosystems)期刊发表研究成果。该研究通过分析菲律宾海板块东南部帕里西维拉盆地的洋壳内部反射及厚度变化特征,揭示了该盆地西侧在海底扩张时期的构造与岩浆演化过程。论文第一作者为助理研究员陈昌亮,通讯作者为研究员阎贫和广州海洋地质调查局高级工程师罗伟东。菲律宾海是西太平洋最大的边缘海,由西菲律宾海盆、四国盆地、帕里西维拉盆地和马里亚纳海槽组成。受板块俯冲和构造旋转影响,各盆地海底地貌存在差异,其中帕里西维拉盆地的地貌横向变化特征尤为显著。然而,由于缺乏深部地壳结构约束,其成因机制一直不明。研究团队综合运用多道地震成像与二维重力模拟,发现帕里西维拉盆地西侧深部地壳反射结构和厚度存在明显横向差异:东、西两端断裂作用弱,地形起伏小,深部莫霍面反射清晰,地壳厚度普遍大于6 公里;中部地形起伏大,发育多个高约1 公里的海底隆起,其轴部地壳显著厚于两侧,且内部不同深度多见岩浆侵入形成的岩席。这表明该区域岩浆供应经历了从稳态到非稳态(幕式侵入)再到稳态的阶段性演化。整个扩张过程中构造作用较弱,证实盆地海底扩张主要由岩浆作用主导。该成果深化了对菲律宾海扩张演化过程的认识,并为研究菲律宾海板块俯冲与构造旋转提供了重要依据。研究获国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金及广州市青年“启航”项目资助。相关论文信息:Chen,C.,Yan,P.,Luo,W.,Tan,Y.,Yu,J.,Wang,Y.,Zhang,X.,Chen,Z.,Huang,W.,Chen,J. (2025). Tectono-Magmatic Processes of the Western Parece Vela Basin: Insights Derived From Seismic Imaging and Gravity Modeling. Geochemistry,Geophysics,Geosystems,26,e2024GC012115.文章链接:https://doi.org/10.1029/2024GC012115图1 帕里西维拉盆地位置及其西侧地形特征。图中红色实线为本研究采用的多道地震剖面。图2 横跨帕里西维拉西侧的多道地震剖面成像图图3 帕里西维拉盆地西侧海底扩张演化示意图<!--!doctype-->

2025-07-25

-

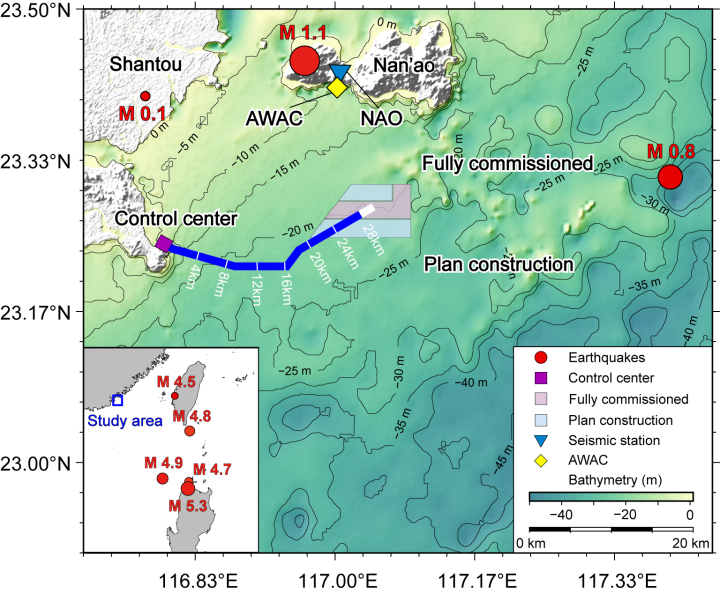

南海所 | 南海北部DAS与传统三维地震观测研究取得新进展

近期,中国科学院南海海洋研究所林间院士团队杨晓东和詹文欢团队冯英辞联合同济大学、重庆地质矿产研究院、大唐汕头新能源公司、广东省地震局、智地感知(合肥)科技有限公司等机构,在南海北部成功完成分布式光纤声学传感(DAS)技术与传统三维反射地震手段观测研究,为实现新兴技术与经典方法在海底孕震机制与前兆机理等方向的联合研究奠定了重要基础。相关成果发表于Seismological Research Letters、Journal of Structural Geology、Journal of Asian Earth Sciences等国际期刊。团队实施技术创新,在海上风电场陆地控制中心部署DAS调制解调器,将南海北部一段29公里的海底通讯光缆转化为间距4米、共7091个应变传感器的密集观测阵列,持续一个月采集数据。记录到区域地震、微震、船只航迹、海浪及海洋-固体地球相互作用产生的单频/双频地脉动,其频谱特征与现场声学式波浪仪、风速计数据高度吻合,验证了DAS在恶劣海洋环境中高保真、实时观测的能力。相比传统海底地震仪(OBS)数十公里间距的“稀疏点测”,DAS实现了米级空间连续监测,完善了微小尺度的海底灾害过程的观测不足。团队同步利用琼东南盆地与珠江口盆地的高分辨率三维地震数据,揭示了先存构造地貌对断层系统的各向异性控制机制,发现三层断层系统差异演化,分为深层断层受古应力场主导、中层呈现E-W为主、S-N为辅的复合样式、浅层因等深流侵蚀槽与古地形隆起影响,形成正交断层网络。解释了海底起伏成因,认为珠江口盆地海底窄槽-宽脊地貌由底流超临界-亚临界过渡侵蚀形成,其凹槽深度(50-400 ms TWTT)与地下隐伏断层陡坎、块体搬运沉积(MTDs)的地形高差呈线性相关(R²>0.8)。此次研究综合DAS提供动态捕捉地震、地脉动等瞬时海底过程,解析百万年级构造演变框架,实现为孕震机制研究铺设“时空隧道”的可能性。下一步,团队将与广东省地震局继续合作,融合两种手段,瞄准活动断层时空演变与地震前兆机理前沿问题,构建南海北部“光纤-地震”联合观测网络,提升华南沿海地震海啸监测预警能力。图1 研究使用的海底光缆位置与部分DAS观测到的地震分布图图2 DAS和宽频带地震仪观测的 2024 年菲律宾5.3级地震信号对比分析图3 基于三维地震反射数据构建的海底起伏地貌与下覆断层关联模型本项研究得到了国家重点研发计划项目、广东省重大人才工程项目、国家自然科学基金项目和中国科学院南海海洋研究所自主部署项目等联合资助。论文信息:(1) Yang X.,Yang J.*,Luo Y.,Lin J.,Liu X.,et al.,2025. Ocean observations using distributed acoustic sensing with a 29 km long submarine cable in the northern South China Sea. Seismological Researh Letters,doi: 10.1785/0220250007.(2) Yang X.,Feng Y.*,Wu X.*,Huang J.,Morley C.K.,2024. Control by preexisting morphology on layer-bound faults in the southern Qiongdongnan Basin,NW South China Sea. Journal of Structural Geology,188(105262),doi: 10.1016/j.jsg.2024.105262.(3) Wu X.,Feng Y.*,Yang X.*,Urgeles R.,Morley C.K.,2024. Three-dimensional seismic evidence for depositional undulations nucleated around pre-existing relief,South China Sea. Journal of Asian Earth Sciences,259(105917),doi: 10.1016/j.jseaes.2023.105917.原文链接:https://doi.org/10.1785/0220250007 https://doi.org/10.1016/j.jsg.2024.105262 https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105917

2025-07-24

-

华南植物园在红树林恢复对滨海蓝碳影响研究取得重要进展

红树林是全球生产力最高的蓝碳生态系统之一。已有研究证实,红树林恢复能够增加土壤有机碳的积累,但其对土壤有机碳稳定性的影响尚不明确。土壤有机碳根据其稳定性和形成过程的不同,通常被划分为颗粒态有机碳(POC)和矿物结合态有机碳(MAOC)。然而,滨海湿地矿物质丰富,受潮汐周期性影响,矿物不仅能够结合细粒有机质,还能直接与植物来源的粗粒有机质结合。因此,为了更准确地解析滨海湿地土壤有机碳的稳定性及其对红树林恢复的响应,有必要将MAOC进一步拆分为粗颗粒态有机碳(cMAOC)和细颗粒态有机碳(fMAOC)。研究采用空间替代时间的方法,以珠海淇澳岛滩涂及其附近的无瓣海桑和秋茄恢复样地为研究对象。我们通过测定三条样地土壤中POC、cMAOC、fMAOC的含量,并进一步分析fMAOC中铁结合有机碳和钙结合有机碳的含量,探讨红树林恢复对土壤有机碳稳定性的影响。研究结果表明,红树林恢复显著增加了土壤中各类有机碳组分的含量,其中稳定性最高的fMAOC增幅最大。进一步分析发现,铁结合有机碳在fMAOC的变化中发挥了重要作用,其贡献大于钙结合有机碳的影响。总体而言,本研究表明,红树林恢复不仅能够增加蓝碳的固存量,还能通过矿物-有机质的相互作用增强其稳定性。这一发现表明,红树林恢复可作为一种有效的自然解决方案,用于缓解气候变化。相关研究成果以“Mangrove restoration enhances blue carbon sequestration and its stability in a subtropical tidal wetland”为题发表在英国生态学会经典期刊Functional Ecology上。中国科学院华南植物园博士研究生黄幸运为论文第一作者,王法明研究员为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、“一带一路”国家与国际科学组织联盟等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1111/1365-2435.70121图1. 红树林恢复对土壤有机碳组分的影响图2. 红树林恢复对细矿物结合态组分中钙结合态有机碳和铁结合态有机碳的影响图3. 红树林恢复增加土壤有机碳储量和稳定性的过程和机制

2025-07-29

-

华南植物园揭示局地环境对北半球针叶林木质部秋季物候的影响

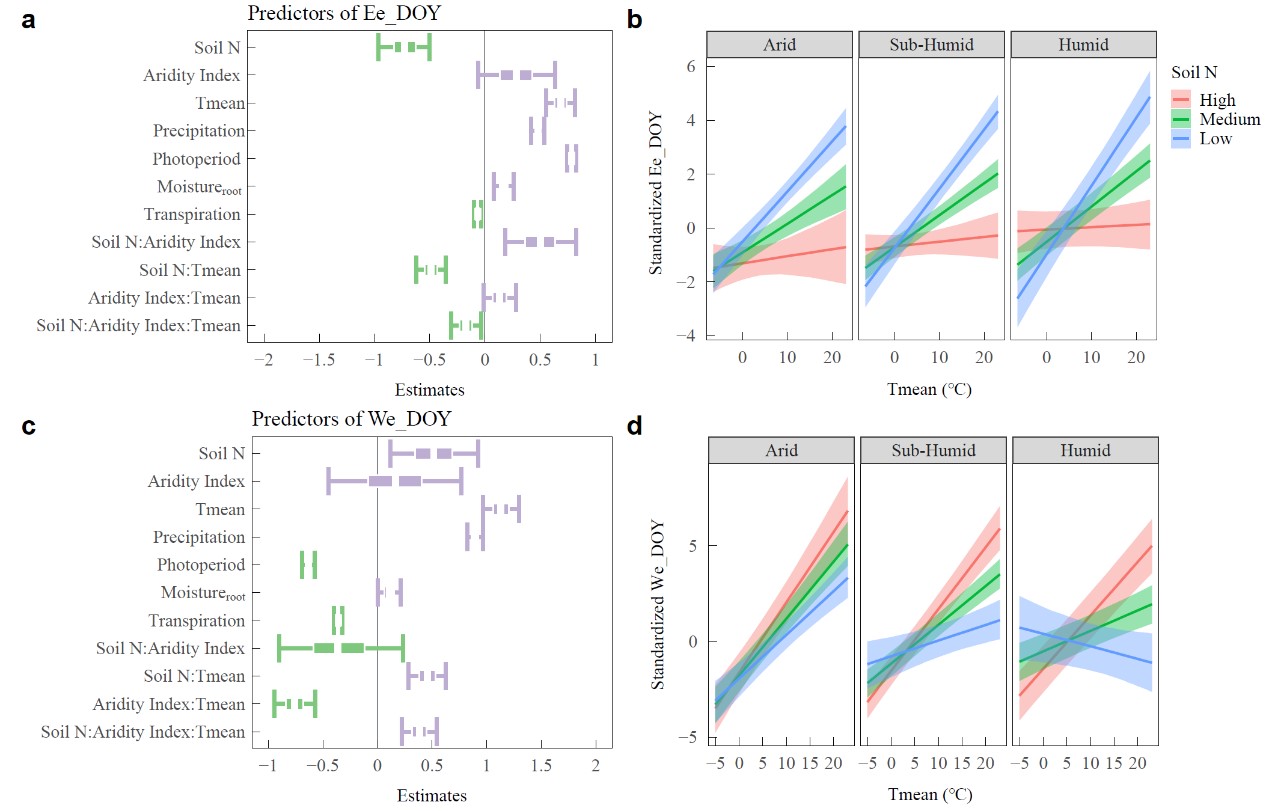

全球变暖背景下,森林物候变化,特别是变暖引起的树木春季物候的提前和生长季的延长,是陆地生态系统中观测到的最显著、最普遍、最迅速的响应之一。相对于春季物候,秋季物候对变暖的响应更为复杂,存在种间差异且更容易受到水分、养分等环境因子的限制,因此一直是领域内的难点。具体而言,春季物候提前意味着树木提前消耗水分和养分,但如果夏季水分没有相应的增加,尤其是在叠加了其它气候胁迫(如夏季干旱、热浪)的情况下,就会导致秋季物候因缺水、缺养分而提前。因此,当前理论推测认为:升高的水分和养分会导致秋季物候延迟。这也已得到了大量控制实验的验证。然而在自然环境下,鲜有研究聚焦局地环境因子(如土壤氮含量、湿度等)的变化如何影响秋季物候对温度的响应及其背后机制这一前沿科学问题,尤其是针对树干木质部秋季物候的大尺度研究目前尚属空白。该研究整合了一个覆盖北半球(23°~66°N)的通过微树芯(Microcoring)技术监测的75个研究样地、20个针叶树种的木质部物候数据集,定量分析了局地环境因子(如土壤氮含量、湿度等)的变化对秋季物候响应温度的影响。研究表明,升高的土壤氮含量延迟了木质部细胞壁加厚这一过程,但提前了木质部细胞增大这一过程,而且是在越湿润的地方越提前,这对上述理论和控制实验结论提出了挑战。细胞增大需要大量的水分来维持膨压,而细胞壁加厚则主要依赖于光合产物来维持。因此,木质部细胞增大和细胞壁加厚对于土壤氮含量的这一解耦响应说明在北半球尺度上木质部生长的水分限制超过了能量限制,但为什么是在越湿润的地方水分限制越大呢?初步分析发现,在土壤氮含量和湿度越高的情况下,树木的蒸发越高,意味着树木的水分消耗越高。与控制实验不同,自然环境下即使湿润的森林也会有相对缺水的季节,通常多发于夏秋季节,所以树木为了缓解可能发生的水分胁迫从而会提前结束木质部细胞增大这一高耗水过程。而且在越湿润的地方土壤氮对树木生长的促进作用越强,也就越容易导致耗水量增加。这也能解释为什么在越湿润的地方可能的水分限制导致的细胞增大提前程度越高。但科研人员通过结构方程模型分析发现最重要的机制目前的数据还不能完全解释。研究结论为近年来亚马逊雨林等传统意义上的湿润地区因干旱导致的树木死亡现象(其严重性甚至超过传统干旱区)提供了全新的解释和思路。同时,主要影响树木径向生长的细胞增大过程与主要影响木质部固碳量的细胞壁加厚过程,对局地环境(土壤氮含量、湿度等)的解耦响应的发现,完善和丰富了学术界对全球变化背景下森林生长响应和适应机理的认识,推动了全球变化生态学及其交叉学科的发展。相关研究结果以“Soil nitrogen drives inverse acclimation of xylem growth cessation to rising temperature in Northern Hemisphere conifers”为题,近期发表在美国科学院院刊PNAS上。中国科学院华南植物园张亚玲副研究员为第一作者,浙江大学生命科学学院黄建国教授为该论文的通讯作者。此外,中国科学院青藏高原研究所梁尔源研究员、南京大学地理与海洋科学学院杨保教授和广东省科学院生态环境与土壤研究所王民煌博士等43位国内外科研人员参与了该研究。该研究主要受到国家自然科学基金等的资助。论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421834122图1. 土壤氮含量与湿度对木质部秋季物候的影响图2. 结构方程模型分析土壤氮含量影响木质部秋季物候的可能机制

2025-07-29