-

南海海洋所 | 红树林“蓝碳”储存机制研究取得重要进展

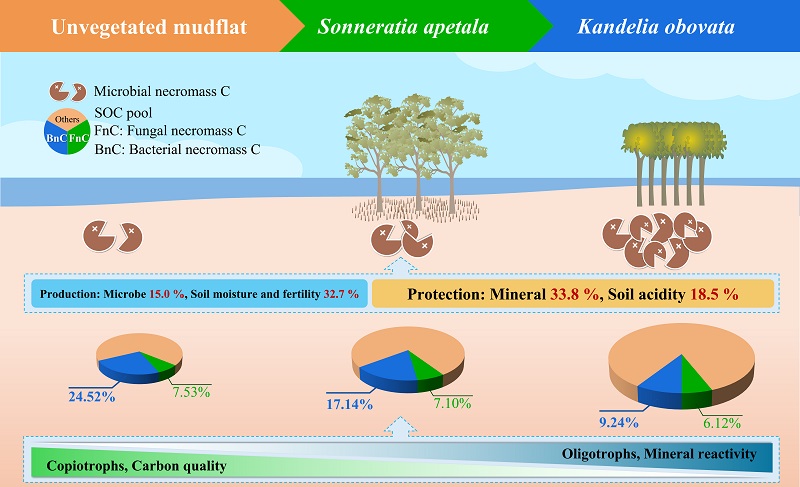

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)王友绍研究员团队在红树林“蓝碳”碳储存机制方面取得重要进展。该相关研究成果分别以“Mangrove afforestation increases microbial necromass but reduces their contribution to soil carbon pool“、”Spatial pattern and driving factors of carbon storage in mangroves along Leizhou Peninsula,China“和“Determination of nutrients,biomass and bacterial quantification in different mangroves sites: a comparative study on nutrients dependent biomass production”为题,发表在国际期刊Ecological Indicators 和 Ecology and Evolution 上。廖辉煌为其中第一、二篇论文的第一作者,程皓研究员担任第一篇论文的通讯作者,与王友绍研究员共同担任第二篇论文的通讯作者;博士后Sadar Aslam 为第三篇论文的第一作者,王友绍研究员为该论文的通讯作者。红树林生态系统处于海陆动态交界面、周期性遭到海水浸淹的潮间带环境,作为独特的海陆边缘生态系统。红树林具有很高的生态、社会和经济价值,如固岸护堤、维持生物多样性、“蓝碳”固碳储碳等。滨海湿地(盐沼、红树林和海草床)生态系统覆盖面积占不到海床面积的0.5%,“蓝碳”碳埋藏量却可达全球海洋沉积物碳埋藏的50%以上,红树林虽然仅占世界森林土地面积的不到1%,但却是全球碳汇能力最强的生态系统之一,在全球气候变化过程中扮演非常重要角色。尽管微生物残体碳(MnC)在碳封存中的重要性得到广泛认可,但调节红树林中 MnC 积累的机制仍然知之甚少。该研究选取湛江附城一个由Kandelia obovata、Sonneratia apetala和无植被泥滩组成的红树林恢复区开展研究,发现红树林造林后细菌和真菌残体碳以及微生物总残体碳均显著增加,尤其是在K. obovata人工林;红树林造林还增加了细菌和真菌的丰度,提高了微生物活体生物量和微生物残体碳的生产。此外,还发现MnC的积累与无定形氧化铁呈正相关,矿物保护对红树林造林后MnC积累的贡献更为显著。此外,细菌和真菌中K类群比例的增加被认为是导致土壤碳库中MnC比例降低的重要因素。这是首次尝试从红树林微生物生产和矿物保护的角度揭示MnC积累所涉及的机制,为红树林固碳机制提供了新的理解。图1 红树林修复驱动微生物残体碳积累的调控机制图红树林生态系统以其高碳密度的生产力而闻名。然而,控制红树林碳储存的机制仍然知之甚少。基于雷州半岛海岸红树林11个样带和90个样地实地调查,发现雷州半岛红树林碳密度平均为170.93 t/hm2,其中西部沿海样带 D1(高桥)和 D6(仕尾)达到峰值。土壤与植被碳密度呈正相关,其中植被碳密度随树干直径和树高的增加而增加,而随红树植物种植密度的增加而降低。此外,生态系统碳密度与红树科物种的相对丰度呈正相关。还发现植被多样性对植被和土壤碳密度均有显著的促进作用,特别是在高潮间带。土壤活性矿物(例如粘土和活性铁氧化物)的含量也被发现与土壤碳储量呈正相关。这些发现进一步加深了人们对红树林“蓝碳”储存功能的认识。图 2 雷州半岛红树林碳储驱动因子分析本研究调查了广东惠东县考洲洋红树林8个采样点营养物质(即营养盐)、红树林生物量、总有机质和细菌丰度。发现红树林生物量生产对营养物质具有依赖性,营养物质直接导致微生物群落的生物量产量增加;微生物群落增加了土壤肥力,从而促进了红树植物生长、提高生物量产出,即“红树林的细菌丰度和生物量取决于营养物质的可用性”。因此,营养物质与微生物群落之间的关系可能是评估红树林生物量生产的更好衡量标准。红树林植物将二氧化碳转化为有用的形式(生物质)是大多数海洋生物的主要食物来源,且还创造了一个健康的环境。红树林在“蓝碳”封存中发挥着重要作用,并在缓解气候变化方面的发挥重要作用。图 3 营养物质与红树林生物量、总有机物(TOM)和细菌丰度的比较此外,团队与UNESCO和ANSO合作,有关“蓝碳”碳汇机制等方面研究工作写进联合国教科文组织(UNESCO)2024年发布《非政府组织海洋十年手册》(Ocean Decade Manual for Non-Governmental Organizations)。该研究由2021年南沙区高端领军人才创新团项目(红树林湿地蓝碳增汇技术创新团队)、2024年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金项目(红树林精准修复与生态功能评估)、中国科学院科技专项课题和国家自然科学基金重点项目等共同资助完成。相关论文信息:(1)Aslam S.,Wang Y.S.* Determination of nutrients,biomass and bacterial quantification in different mangroves sites: a comparative study on nutrients dependent biomass production. Ecology and Evolution,2025,15: e71697;(2)Liao H.H.,Zhou Y.W.,Zhou W.W.,Wang H.,Liu D.X.,Wang Y.S.*,Cheng H.* Spatial pattern and driving factors of carbon storage in mangroves along Leizhou Peninsula,China. Ecological Indicators,2025,176: 113740;(3)Liao H.H.,Wang Y.S.,Zhou Y.W.,Mai Z.M.,Wang H.,Zhou W.W.,Liu D.X.,Cheng H.*Mangrove afforestation increases microbial necromass but reduces their contribution to soil carbon pool. Ecological Indicators,2025,176: 113695.原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.71697https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25006703https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25006259

2025-07-14

-

亚热带生态所 | 合成菌群在促进堆肥物质转化与作物生长方面的新进展

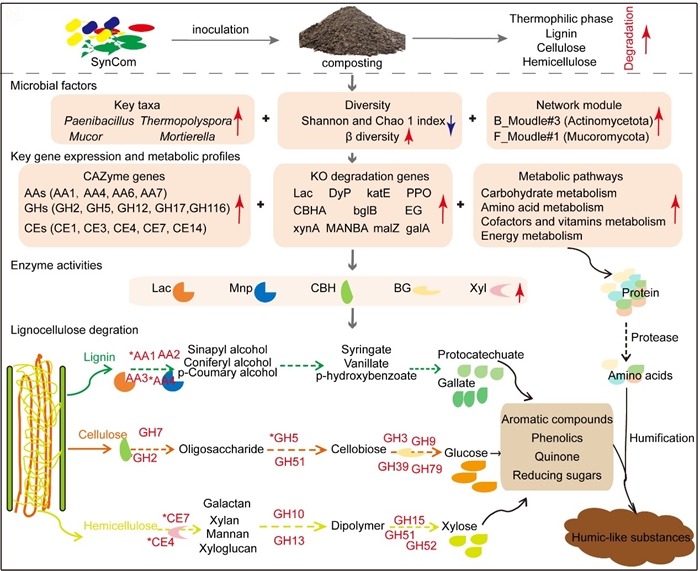

在现代农业中,堆肥作为一种环保的农业废弃物处理方式,能够将有机废弃物转化为肥料,并改善土壤质量。然而,木质纤维素是堆肥中的难降解成分,其降解效率的提升一直是研究难点。在现代农业中,堆肥作为一种环保的农业废弃物处理方式,能够将有机废弃物转化为肥料,并改善土壤质量。然而,木质纤维素是堆肥中的难降解成分,其降解效率的提升一直是研究难点。合成微生物群落(SynCom)的应用,特别是在木质纤维素降解中的作用,逐渐成为提升堆肥效率的关键策略。同时,作物的健康生长与土壤微生物群落的平衡密切相关。合成菌群通过调控根际微生物群落,增强作物的营养吸收和抗逆性,从而促进作物生长和抗病能力。因此,优化微生物群落结构和功能,不仅能提升堆肥质量,还能促进作物生长,是现代农业研究的前沿课题。近日,中国科学院亚热带农业生态研究所李德军研究员团队在合成菌群促进堆肥物质转化及作物生长领域取得重要进展。最新三篇研究成果显示,合成菌群(SynCom)在堆肥过程中可显著提升木质纤维素降解效率,并进一步促进作物生长。首先,研究团队揭示了合成菌群在堆肥高温期对木质纤维素降解的重要机制。SynCom接种有效降低了木质素、纤维素和半纤维素含量,并显著提高了关键降解酶(如漆酶、锰过氧化物酶、纤维素酶和木聚糖酶)的活性。此外,宏基因组学分析表明,合成菌群显著增强了与碳水化合物代谢、氨基酸代谢、维生素代谢及能量代谢相关的微生物代谢途径,从基因水平优化了堆肥过程中微生物群落的结构与功能。这一成果已发表在Chemical Engineering Journal期刊,第一作者为陈双双,标题为Synthetic microbial community enhances lignocellulose degradation at the composting thermophilic phase: metagenomic and metabolic pathway insights(图1)。其次,合成菌群通过调控真菌群落进一步强化堆肥物质转化。研究发现,SynCom接种提高了Cephaliophora、Thermomyces等关键真菌属的相对丰度,并显著增加了与木质纤维素降解密切相关的功能类群,如木材腐生菌、未定义的腐生菌以及凋落物腐生菌的活性。此外,关键物种Hydropisphaera(OTU10)的显著富集被证实为降解木质纤维素的重要驱动因子,显著提升了堆肥后成熟期的有机肥质量。该研究成果发表于Bioresource Techonology期刊,第一作者为刘秋梅,标题为Synthetic microbial community enhances lignocellulose degradation during composting by assembling fungal communities(图2)。此外,该团队进一步探索了合成菌群在促进辣椒生长上的应用。合成菌群接种显著提高了辣椒植株的株高、茎粗、叶片数量、叶绿素含量及根系活力。高通量测序结果显示,接种合成菌群显著增加了根际微生物群落的丰富度和关键菌属的丰度,尤其是Sordariomycetes和Pseudarthrobacter的相对丰度与作物生长密切相关。这一研究已发表在Microorganisms期刊,共同一作为游甜、刘秋梅,标题为Synthetic microbial communities enhance pepper growth and root morphology by regulating rhizosphere microbial communities(图3)。这一系列研究成果表明,合成菌群接种是一种高效、生态友好的农业废弃物处理及作物增产策略,为促进农业可持续发展提供了新思路和技术支撑。随着合成菌群研究的深入,其在堆肥优化和农业生产中的潜力将进一步得到发挥,对推动绿色农业的发展具有重要意义。上述研究均得到了国家重点研发计划(2022YFF1300704)等项目的共同资助。论文链接:1 2 3图1 合成菌群接种促进高温期木质纤维素降解的作用机制图2 合成菌群接种促进木质纤维素降解的作用机制图3 合成菌群接种促进辣椒生长的作用机制

2025-07-14

-

广州健康院构建综合性的新生RNA数据库

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院鲍习琛团队在The Innovation Life发表了题为“NaRaDa: A comprehensive nascent RNA database”的文章,构建了综合性的新生RNA数据库NaRaDa。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院鲍习琛团队在The Innovation Life发表了题为“NaRaDa: A comprehensive nascent RNA database”的文章,构建了综合性的新生RNA数据库NaRaDa(http://www.narada.bio)。对基因组转录调控的动态解析是解读细胞命运和疾病发生机制的关键。传统RNA测序技术受限于高丰度稳态RNA,难以捕捉转录活动的即时变化。近年来,新生RNA测序技术的发展,为实时监测转录动态提供了关键工具。相较于传统RNA测序技术,新生RNA测序技术可以从三个层面提供转录调控信息,包括新生RNA即时表达情况,转录暂停情况以及非编码转录调控元件的活跃情况。研究人员收集并整理了3664个新生RNA测序数据集,涵盖22个物种、415项研究,构建了新生RNA数据库,并提供样本质控信息,确保用户可筛选高质量数据集。NaRaDa还鉴定了558,574个来自不同物种的转录调控元件,用户既可以通过感兴趣的基因来探索,也可以通过筛选具有特定处理或实验条件的项目来获取其对应的调控元件。NaRaDa支持用户在线分析不同新生RNA数据集的转录调控变化,包括新生RNA表达差异、RNA聚合酶的暂停/释放转变以及转录调控元件的活跃程度变化。用户可以下载、利用这些信息,深入剖析基因和调控元件在各种情况下的转录动力学。总的来说,这项研究构建了综合性的新生RNA数据库,为解析转录起始变化、RNA代谢动力学及基因调控网络提供了资源宝库。广州健康院鲍习琛研究员为该论文的通讯作者,博士后麦志标、博士生李铎为共同第一作者。相关工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委等项目的资助。论文链接图1 NaRaDa的整体框架

2025-07-11

-

华南植物园对多糖基异戊烯基类黄酮纳米复合物研究取得进展

多糖是天然的纳米载体,可用于黄酮等活性小分子的纳米荷载。异戊烯基类黄酮是一类独特的黄酮类化合物,其特点是在黄酮骨架上具有异戊烯基侧链。异戊烯基取代可显著增强黄酮类化合物的生物活性及其在机体内的生物积累。异戊烯基类黄酮可成为潜在的新药先导化合物及食品功能因子,具有广泛的应用前景。然而,异戊烯基类黄酮的水溶性差和口服生物利用度低,极大地限制了其在功能食品及医药领域的应用。我们之前的研究表明,异戊烯基类黄酮的结构差异可能显著影响其与多糖之间的纳米复合。但具体差异关系尚未见报道。已有研究发现,酚羟基与黄酮类化合物的活性密切相关,酚羟基是否影响多糖-异戊烯基类黄酮纳米复合物的形成值得进一步关注。因此,在后续研究中科研团队采用pH位移法将三种异戊烯基类黄酮 – 淫羊藿素、淫羊藿苷和淫羊藿次苷I与壳聚糖进行纳米复合。淫羊藿素、淫羊藿和淫羊藿次苷是传统中药淫羊藿(Epimedium brevicornum Maxim.)的主要活性成分,具有抗肿瘤、抗炎、抗氧化、神经保护等多种生物活性。进一步研究了三种异戊烯基类黄酮的结构特性对其纳米荷载效率的影响以及它们与壳聚糖之间的相互作用。结果显示,三种异戊烯基类黄酮均可荷载在壳聚糖上,且在水溶液中呈线性结构。静电相互作用和氢键是形成壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物的主要驱动力。然而,复合物之间的疏水相互作用可维持纳米复合物外部结构的稳定性。核磁共振波谱结果表明淫羊藿素结构中的的3-OH和7-OH与壳聚糖的氨基之间形成了分子间氢键,这些相互作用力促使淫羊藿素在壳聚糖中的具有较高的载荷量(16.29%)。但当黄酮结构中的3-OH和7-OH都被糖基取代时,淫羊藿苷与壳聚糖之间的分子间氢键相互作用较弱,导致其载荷能力显著降低至5.54% (图1)。这些结果表明酚羟基在壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物形成过程中发挥重要作用。本研究揭示了多糖基纳米复合物荷载异戊烯基类黄酮的构效关系,为结构各异的异戊烯基类黄酮选择适合纳米递送载体提供参考价值。相关研究以“Effect of phenolic hydrogen on the formation of chitosan-prenylated flavonoids nanocomplexes”为题发表在国际知名期刊Food Hydrocolloids(《食品亲水胶体》)(IF5Y=13.3)上。中国科学院华南植物园的博士研究生王金萍为第一作者,杨宝研究员和温玲蓉副研究员为通讯作者。这些研究得到了国家自然科学基金面上项目、中国科学院青年创新促进会、广东省和广州市科技计划项目等项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.111523图. 壳聚糖—异戊烯基类黄酮纳米复合物及其形成的关键作用力

2025-07-09

-

华南植物园提出利用根际工程来构建应对粮食安全危机和气候变化的解决方案

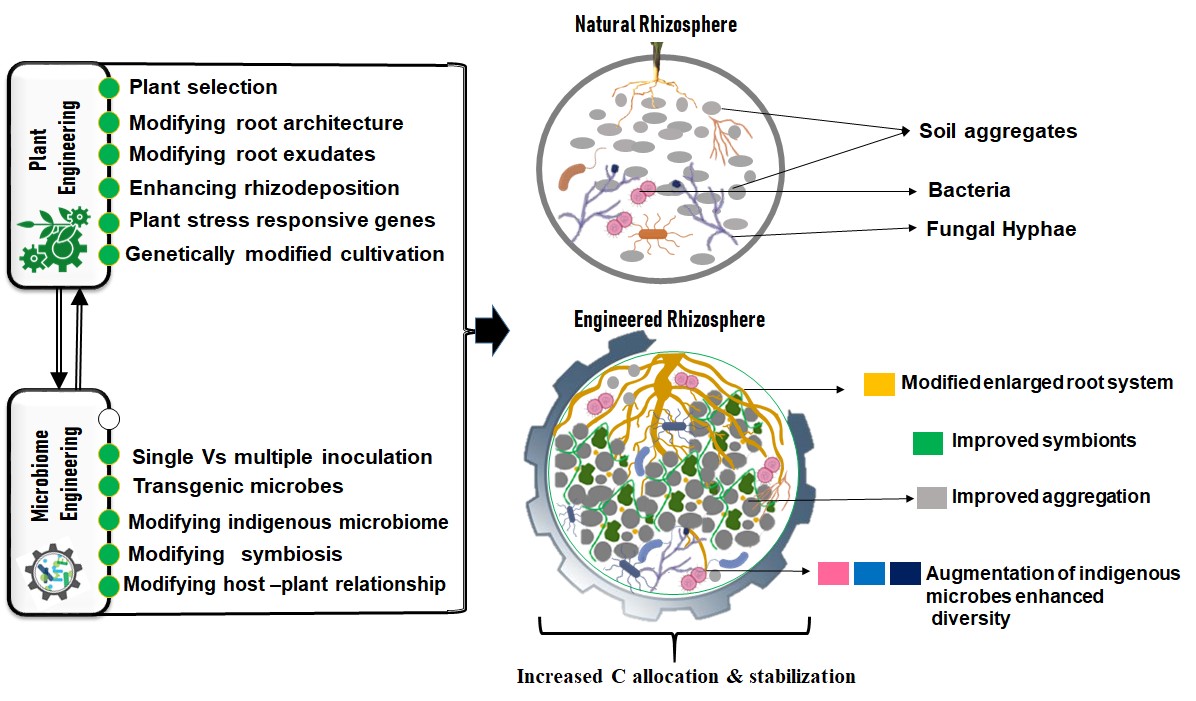

基于土壤健康与气候韧性是全球农业可持续性发展的核心问题,华南植物园鲁显楷研究团队发表综述文章,提出把根际工程作为应对全球变化下粮食系统多重挑战的解决方案。传统的单一农业种植模式依赖大量化肥和杀虫剂的投入导致土壤质量和微生物多样性降低,最终损害长期可持续发展。相比之下,根际工程通过整合植物遗传学、微生物群落调控和核酸技术创新(包括基因编辑与合成生物学)来重构植物-微生物-土壤相互作用,提供了一种变革性的解决方案。该方案有助于养分获取、碳固存、病原体抑制和污染物去除。该综述通过对比自然根际与工程化根际特征,并融合跨学科的见解,揭示了同时改造根系性状与微生物群落的实践潜力(图1)。通过优化互作,根际工程可支撑有弹性的作物系统,使其能够应对CO₂浓度升高、氮沉降、气温上升及降水异常等气候胁迫因子(图2)。这一集成框架可同步实现作物生产力提升、植物保护强化及环境修复优化,为粮食安全与生态可持续性提供了一条可拓展的途径。该论文的一个关键结论是,当微生物技术创新与宿主植物基因型优化相结合时,根基工程可以显著增强养分循环和碳固存,特别是在退化和气候敏感的土壤中。文章强调,基于CRISPR基因编辑、RNA干扰及宏基因组引导工程等核酸技术手段,可实现对根际功能的精准调控,为作物可持续改良开辟新路径。此外,该研究呼吁决策和研究机构优先支持以下关键领域:开展田间尺度技术验证、制定生物安全规程以及将根际设计理念融入更广泛的农业生态实践。总而言之,该研究结果强调未来发展应超越传统投入密集型的农业模式,转向基于生态原理与分子创新的生物智能系统。根际工程的提出不仅是在概念上有突破性进展,更为应对21世纪农业面临的诸多挑战提供了一种可应用可推广的解决方案。相关研究结果以“Advancing crop resilience through nucleic acid innovations: rhizosphere engineering for food security and climate adaptation”为题,近期发表在国际知名学术期刊International Journal of Biological Macromolecules(《国际生物大分子杂志》)(IF2024=8.5)上。中国科学院华南植物园为第一和通讯单位,鲁显楷研究员为通讯作者,在站博士后Qudsia Saeed 和Adnan Mustafa为共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划项目、广东省重点研发计划项目和国家自然科学基金项目资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.143194图1. 根际工程优化植物-微生物-土壤交互界面示意图图2. 气候变化对农业生态系统关键生物地球化学过程的影响,以及根际工程在缓解土壤-植物-环境系统冲击中的作用机制

2025-07-09

-

华南植物园揭示芒属先锋植物在重金属胁迫下的资源权衡适应策略

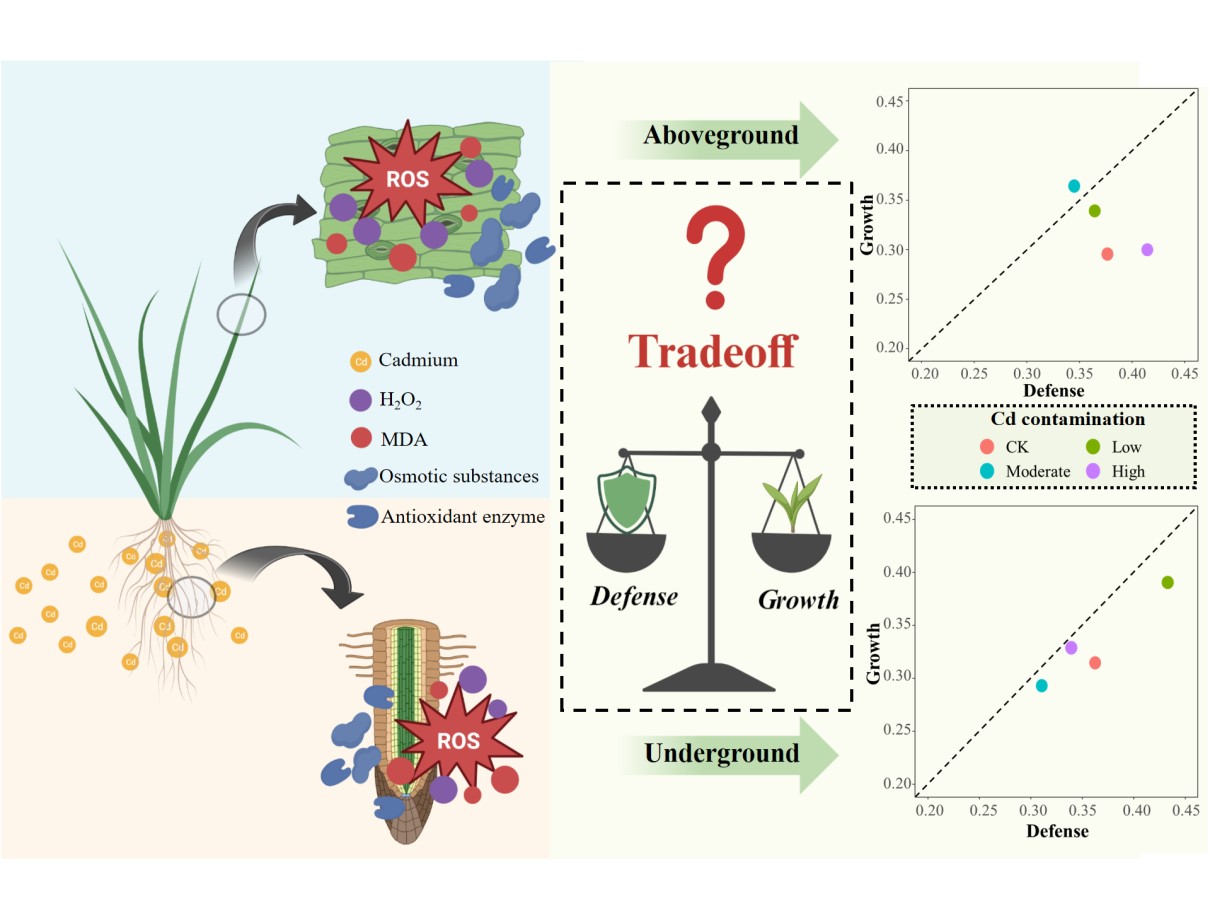

尾矿库所带来的重金属污染问题是全球生态环境治理的一大挑战,对生态系统的健康造成了多重危害。重金属如镉、铅、汞等会通过土壤积累,影响植物、动物和微生物的生存与繁衍,进而威胁到整个生态链。为应对这一挑战,植物修复技术成为了一种绿色、可持续的解决方案。在植物修复过程中,尤其是“先锋植物”,因具备较强的环境适应性和重金属耐受性,被视为治理重金属污染的关键物种。然而,当前对植物在重金属胁迫下的应对机制研究主要集中于抗氧化过程和重金属累积能力,而对于其如何在不同组织和功能间进行资源分配以维持生存和修复功能的研究相对匮乏。中国科学院华南植物园恢复生态学团队成员以芒属先锋植物五节芒(Miscanthus floridulus)为研究对象,通过控制条件下的外源镉胁迫实验与野外尾矿库原位调查相结合,系统探究了其“生长-防御”与“地上-地下”之间的资源权衡模式。研究发现,在外源镉胁迫下,地上和地下部分的资源权衡模式表现不同;尤其在高浓度外源镉胁迫下,地上组织偏向生长,而地下部分则转向防御,显示出组织间资源分配策略的重塑;此外,五节芒地下部分的权衡主要受植物Cd积累的影响,而地上部分的权衡则主要受植物过氧化氢的积累驱动(图1)。在野外尾矿区原位实地研究发现,随着土壤重金属风险水平的升高,五节芒的资源权衡模式由地下向地上转移,且这一过程与土壤元素组成、植物体内营养元素以及根际微生物群落密切相关(图2)。研究结果不仅揭示了先锋植物在重金属污染环境中的适应性资源配置机制,为理解植物在重金属胁迫下的生理和生化适应机制提供了新的视角;也为筛选和优化修复植物、提升植物修复效率提供了理论依据,对推动污染土地生态恢复具有重要意义。该研究由中国科学院华南植物园和华南农业大学环境学院恢复生态学团队联合开展,相关研究成果以“Different shifts in growth-defense tradeoff for above- and belowground of Miscanthus floridulus enhance tolerance to cadmium”和“Defense strategy of a pioneer plant (Miscanthus floridulus) under multi-heavy metal risks: Above- and below-ground tradeoff”为题,分别发表在国际学术期刊Environmental and Experimental Botany(《环境与实验植物学》)和Plant and Soil(《植物与土壤》)上。华南植物园博士后焦瑞芳为论文的第一作者,刘慧研究员和吴博涵博士为论文的通讯作者。上述研究得到广东省自然科学基金杰出青年项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目的支持。论文链接:Environmental and Experimental Botany:https://doi.10.1016/j.envexpbot.2024.105951Plant and Soil:https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-025-07656-4图1. 镉胁迫下芒属植物地上和地下组织的不同生长防御权衡模式图2. 重金属风险下芒属植物的地上地下权衡模式(A)及影响因素(B)

2025-07-09

-

广州能源所在煤电机组低负荷稳燃技术方面取得新进展

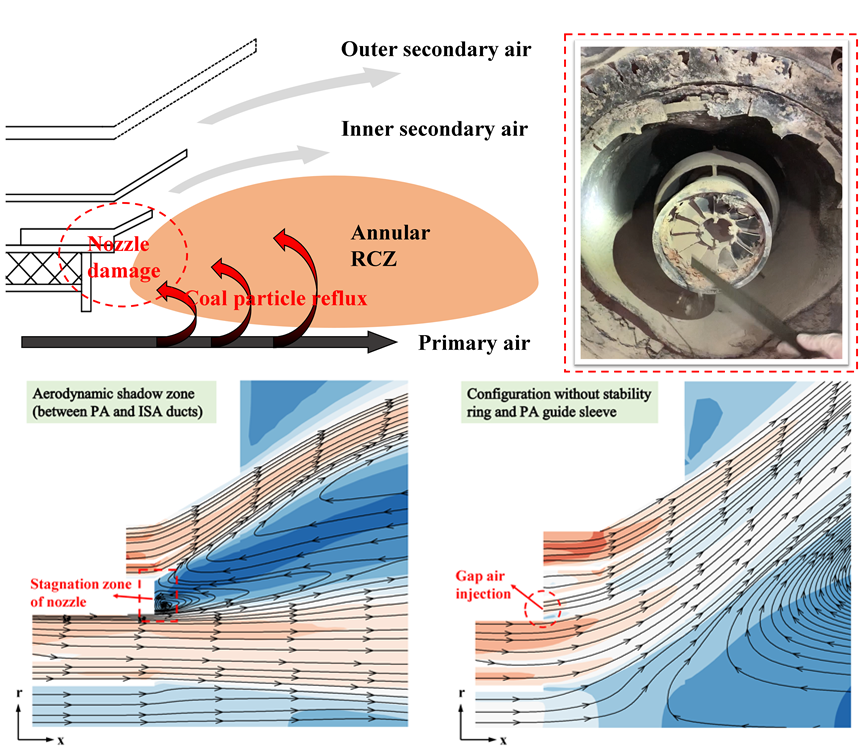

随着“双碳”目标的推进,我国光伏和风电装机容量及占比迅速增长,煤电的碳减排压力和灵活调峰压力越来越大。生物质能的利用是助力实现“双碳”目标的重要力量,《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》将生物质掺烧列为煤电低碳化改造的首选方案。在生物质掺烧比例和煤电机组深度调峰压力均增加的情况下,煤粉燃烧器低负荷运行成为常态,维持其稳定燃烧是锅炉安全、稳定和经济运行的保障。随着“双碳”目标的推进,我国光伏和风电装机容量及占比迅速增长,煤电的碳减排压力和灵活调峰压力越来越大。生物质能的利用是助力实现“双碳”目标的重要力量,《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》将生物质掺烧列为煤电低碳化改造的首选方案。在生物质掺烧比例和煤电机组深度调峰压力均增加的情况下,煤粉燃烧器低负荷运行成为常态,维持其稳定燃烧是锅炉安全、稳定和经济运行的保障。针对上述问题,中国科学院广州能源研究所生物质高值化利用研究中心生物质热化学转化科研团队联合哈尔滨工业大学提出了一种新型旋流燃烧器低负荷稳燃技术,有效解决了传统燃烧器在极低负荷运行时存在的中心燃烧延迟、喷嘴过热及氮氧化物排放过高等关键难题。研究团队通过实验与仿真相结合的方法,开发出两种优化旋流燃烧器,引入创新的间隙风结构,显著提升了燃烧器内气体颗粒的混合与回流区域的强度,使流场旋流数提高近50%,回流比由传统结构的36%提升至60%以上。优化后燃烧器的中心着火位置显著前移,燃用烟煤时,从传统结构喷嘴下游处的2.5米提前至0.15米和1.2米,能有效增强其稳定着火性能并缓解喷嘴过热问题。该技术的应用只需对现有燃烧器结构进行部分改动,为煤电机组低负荷稳燃难题提供了有效解决方案。原型燃烧器喷口烧毁机制及优化前后喷口流场形态新型外环浓缩旋流煤粉燃烧器新型中心浓缩旋流煤粉燃烧器优化前后燃烧器火焰形态对比近日,该研究成果以Optimization of a swirl burner with universal low-load stable combustion technology: Investigating flow characteristics, combustion performance, and fuel adaptability为题发表于Energy期刊。论文第一作者为博士研究生武修一,通讯作者为刘华财正高级工程师、阴秀丽研究员。该研究获得中国科学院战略性先导科技专项课题的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136888

2025-06-05

-

广州能源所在新能源政策研究方面取得系列进展

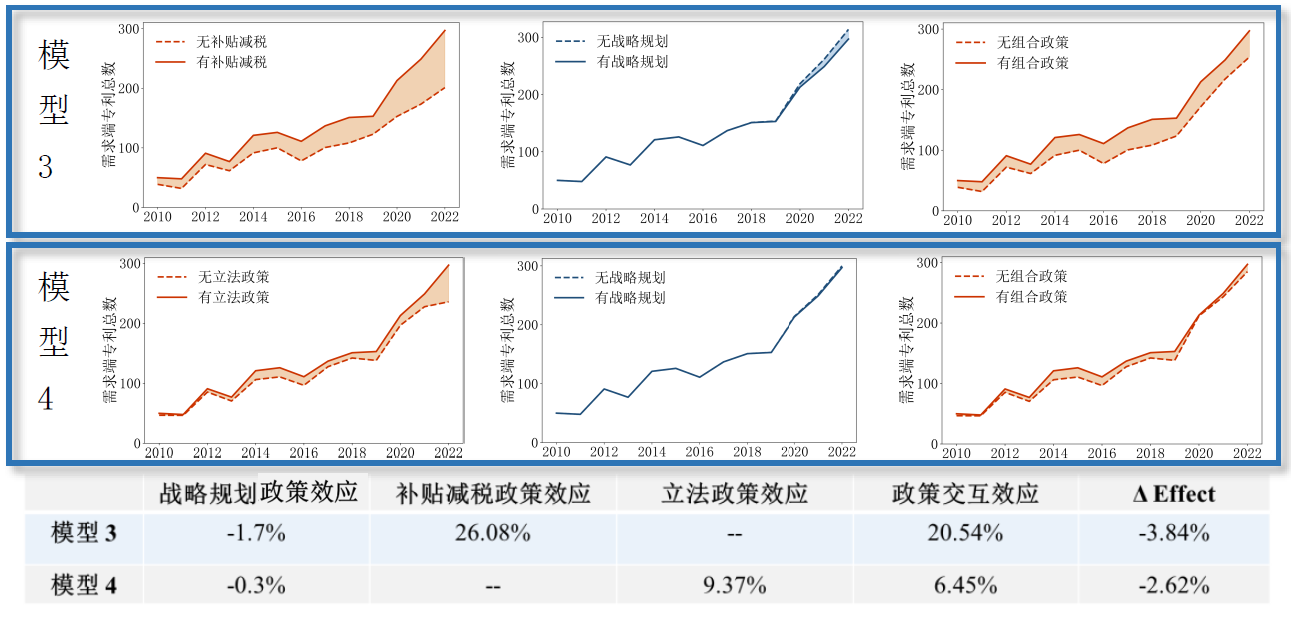

近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员团队在新能源政策研究方面取得系列进展。近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心蔡国田研究员团队在新能源政策研究方面取得系列进展。作为政策推动的新能源产业,我国风能产业自2006年《可再生能源法》实施以来得到长足发展。在政策驱动下,我国发展了本地化风能技术,建立了庞大的风能产业并嵌入全球价值链。近年来,随着可再生能源装机量迅速增长,能源电力难以及时消纳的问题凸显,且在难以直接电气化的长距离交通运输、重工业等领域仍面临严峻的脱碳挑战,因此发展可再生电力来源的绿氢产业被视为解决该难题的关键方案之一。政策作为驱动风能与氢能技术和产业发展的关键手段,在绿氢产业发展过程中,对技术创新的影响及作用机制仍不清楚,分析政策对技术创新的影响是推动新能源技术持续发展、进一步降低成本的有效途径。该研究构建了风能部件和氢能价值链不同环节的创新和政策的高分辨率一手数据库,分别覆盖1980-2020年间112个国家以及2010-2022年间67个国家,构建了包含政策、专利、工业竞争力、国际原油价格、知识产权生态、GDP、人口等方面的统计模型,深入分析了各类政策对不同风能部件、氢能价值链不同环节创新的异质性影响,揭示了变量之间的影响机制,通过构建反事实情景量化政策效应,创新性引入政策之间协同/拮抗关系识别模型,实证识别政策体系非线性影响。图1 政策对不同质量风能创新影响的回归结果研究结果表明,财政类政策,特别是补贴政策的效应十分显著,能够有效推动技术创新和产业发展,但存在明显的边际效应递减和刺激产业无序扩张风险。对于风能,财政类政策作用主要集中在普通创新(从所有专利到国际专利家族,系数从0.966下降到0.488,见图1),表现出明显的边际效应递减,说明过度的财政补贴仅刺激了一般创新数量增长,并未同步刺激高价值创新和行业高质量发展,过度补贴易导致产业无序扩张。对于氢能,补贴政策表现出高度的技术成熟度敏感性。如对于技术成熟度低的需求端,补贴通过缩小新能源与化石能源之间的成本差距,加速氢能的渗透,促进需求增加和潜在市场扩张进而刺激技术创新,系数为0.707且在1%水平显著;但对于技术成熟度高的供应端,政策效应不显著,补贴并未刺激创新增长反而易刺激产业无序扩张(见图2)。图2 政策对氢能不同环节创新影响的回归结果反事实分析进一步表明,财政类政策促进123.7%的风能创新总量增长,但风能政策之间未发现协同或拮抗作用,且监管立法促进叶片和控制系统创新增长77.9%和237.8%。对于氢能,研究发现其需求端战略规划与补贴以及立法同时实施时,政策之间存在拮抗作用。当战略规划和补贴减税同时实施,政策交互效应为20.54%,二者单独实施时政策效应分别为-1.7%和26.08%,政策交互导致政策效应下降3.84%;当战略规划和立法同时实施,政策交互效应为6.45%,二者单独实施时政策效应分别为-0.3%和9.37%,政策交互导致政策效应下降2.62%。图3 1980-2020年间各政策对不同创新的量化效应该研究阐明了政策在技术发展不同阶段的非线性影响,为政策制定者提供了理论参考。研究建议,财政类政策特别是补贴是推动创新有效手段,但随着技术成熟度提高,需建立梯度退出机制;与此同时,应重视监管立法在促进风能关键核心部件创新的重要性;此外,政策组合需留意长期政策战略规划与短期政策目标如补贴等间的动态协同。研究得到了国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、广东省重点研发计划、中国工程院项目等资助。相关研究成果以Global perspectives on wind energy innovation: Policy impacts and component-level analysis为题,发表于Energy期刊,原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544225006425;以及以Promoting innovation: Policy impacts on global hydrogen value chain为题,发表于Renewable and Sustainable Energy Reviews期刊,原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032125006872。

2025-07-09

-

国家重点研发计划项目“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”年中交流会在广州能源所召开

6月23日至25日,由清华大学牵头的国家重点研发计划“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目年中交流会在中国科学院广州能源研究所召开。来自清华大学、中国标准化研究院、中国科学院广州能源研究所、中国科学院过程工程研究所、清华苏州环境创新研究院、北京工业大学、中船海装风电有限公司等10家项目参与单位的20余名项目核心成员参加了此次会议及企业调研活动。会议由项目负责人清华大学徐明教授主持。6月23日至25日,由清华大学牵头的国家重点研发计划“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目年中交流会在中国科学院广州能源研究所召开。来自清华大学、中国标准化研究院、中国科学院广州能源研究所、中国科学院过程工程研究所、清华苏州环境创新研究院、北京工业大学、中船海装风电有限公司等10家项目参与单位的20余名项目核心成员参加了此次会议及企业调研活动。会议由项目负责人清华大学徐明教授主持。年中交流会议交流会上,各研究任务负责人围绕项目核心技术内容作专题汇报,针对新能源产品生命周期数据质量要求与再生产品减污降碳效应精细溯源与分配归集算法框架、物质代谢与环境排放信息数字映射技术、产品生态设计评价方法与指标体系、产品全球尺度数字化供应链构建与资源环境影响溯源方法、供应链风险预警与绿色供应链构建技术等重要研究内容展开深入研讨。各课题负责人分别汇报了本季度工作进展情况,包括工作增量、问题解决方案、考核指标完成情况以及经费执行情况等。人工环境节能技术科研团队李宇萍研究员代表课题三作汇报。最后,徐明对此次年中交流会进行了总结,并对下一阶段工作进行了部署,强调要进一步加强各参与单位之间的沟通协作,避免重复工作,确保项目高效推进。会议合影会议次日,与会人员前往深圳欣旺达电子股份有限公司进行实地调研。调研期间,双方围绕电池行业供应链可持续管理、电池产品数字标识应用及电池护照构建方案等问题进行了深入交流与探讨,对项目团队开展相关研究和技术方案设计具有重要意义,为项目后续的研发应用方向和产业化推广提供了宝贵的实践参考和指导意见。此次年中交流会议有效促进了“新能源产品生态设计数字标识与绿色供应链构建技术”项目各研究任务的协同推进,项目组将按项目进度计划、结合本次会议的研讨成果,继续推动项目开展、高质量完成研究内容和考核指标。

2025-07-02

-

广州地化所郭羽翯、郭炀锐等-EPSL: 揭示珊瑚文石团簇同位素高温快速热重置特征

近二十年来,碳酸盐团簇同位素(Δ47)已发展成为古温度重建的重要研究手段。然而,地质时期的碳酸盐,尤其是生物碳酸盐极易受到成岩蚀变作用的影响,导致其Δ47发生重置而偏离初始条件。因此,深入研究碳酸盐在成岩蚀变过程中同位素信号的响应机制显得尤为重要。文石作为海洋生物骨骼的主要矿物成分,在海洋沉积记录中具有广泛代表性;同时,其亚稳态特性使其对埋藏成岩作用极为敏感,这使得研究生物文石在热重置过程中的团簇同位素响应机制具有独特意义。 针对这一科学问题,中国科学院广州地球化学研究所稳定同位素地球化学学科组开展了一系列珊瑚文石热重置模拟实验。研究通过块状化、粉末化及氧化预处理对比实验,系统分析了矿物相转变前珊瑚文石的热重置行为:首先精确测定了珊瑚文石的热重置动力学参数,同时评估不同来源内部水对Δ47重置速率的影响,并进一步建立模型预测地质历史条件下珊瑚文石团簇同位素的演化轨迹。 研究团队发现,文石Δ47信号在加热初期(40分钟内)即表现出快速重置趋势,随后速率显著减缓,但始终未能达到完全平衡状态。这一热重置行为呈现出典型的非一级动力学特征(图1),且其速率远超方解石和白云石。这其中文石的平均活化能(μE = 132.0 ± 12.4 kJ/mol)仅约为方解石和白云石的一半(图2)。随着加热的进行,文石的δ18O持续负偏(最大偏移0.77‰)指示了内部水-碳酸盐氧同位素交换的存在;而不同预处理样品的对比结果表明:氧化处理使重置速率提升3-4倍,块状化与粉末化处理样品差异不显著。这可能意味着亚微米或纳米尺度的介质在同位素交换过程中起主导作用。研究推测有机结合水或结构水可能是驱动Δ47快速重置的关键介质。这些重要发现揭示了珊瑚文石对低温热事件的独特敏感性。通过“随机游走”重排模型模拟结果显示:在50 °C条件下,文石Δ47信号可在百万年时间尺度内发生显著重置,而同期方解石几乎不受影响(图3)。这一特性使生物类文石Δ47成为示踪低热事件的潜在指标,同时也意味着在深时古温度重建研究中,必须采用多矿物联用策略以有效排除热重置干扰。 相关成果近期发表于国际地球化学领域权威期刊《Earth and Planetary Science Letters》,第一作者为郭羽翯博士研究生,通讯作者为郭炀锐副研究员,其他合作者包括邓文峰和韦刚健研究员。本研究获得了国家自然科学基金的资助。 论文信息:Guo, Y. (郭羽翯) , Guo, Y. (郭炀锐)*, Deng, W. (邓文峰), Wei, G. (韦刚健), 2025. Rapid thermal resetting of clumped isotope in coral aragonite. Earth Planet. Sci. Lett. 667, 119519. 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25003176#sec0018图1. 珊瑚文石加热实验中δ13C、δ18O和Δ47值的变化趋势及动力学模型拟合结果。图2. 不同碳酸盐矿物团簇同位素热重置速率的阿伦尼乌斯速率参数图。图3. 基于“随机游走”模型的不同碳酸盐矿物T(Δ47)随埋藏时间和温度变化的预测结果。

2025-07-08