-

华南植物园在广东石灰岩地区发现新物种——南岭报春苣苔

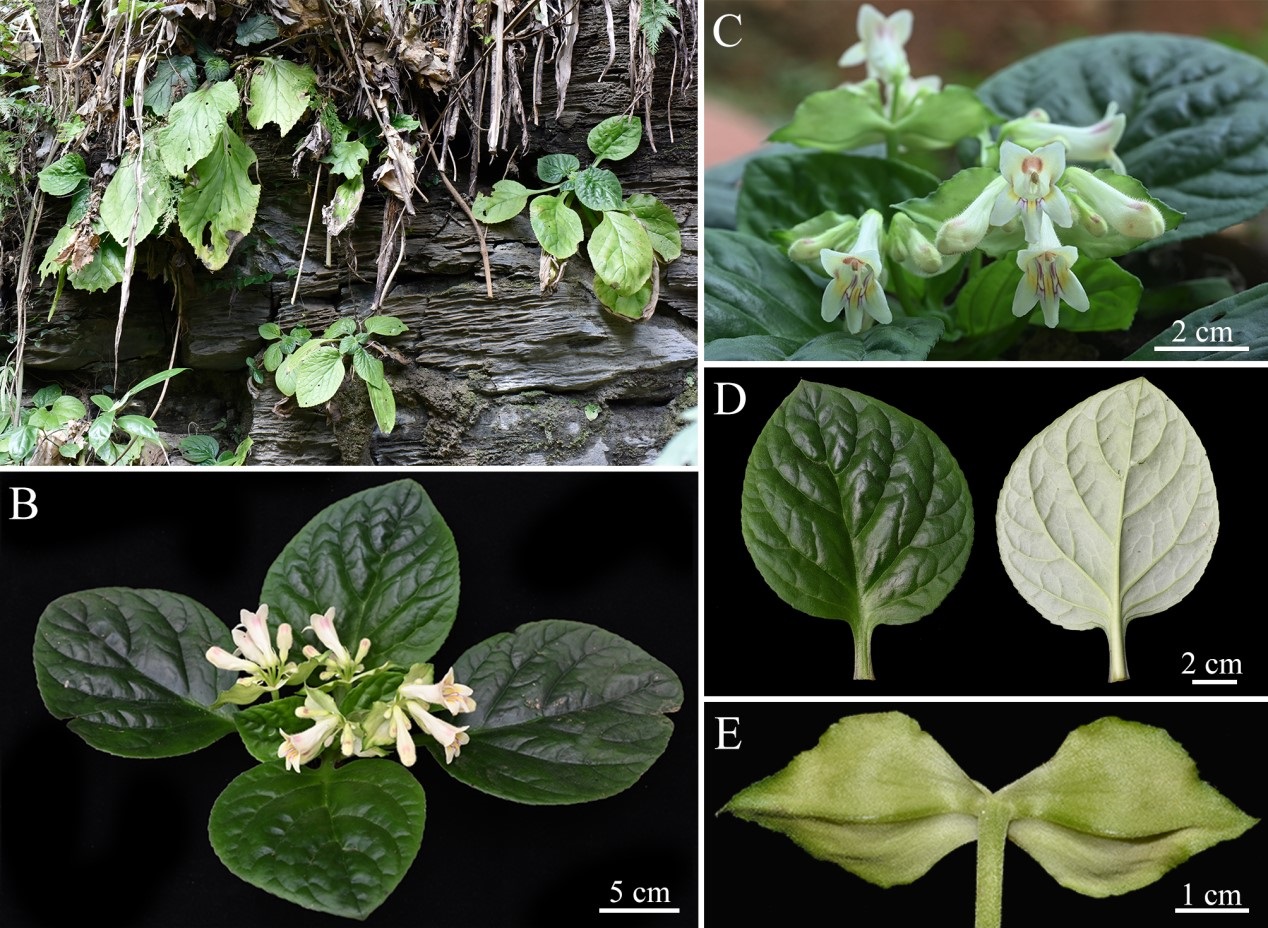

中国科学院华南植物园科研团队在粤北石灰岩地区发现并命名了一种苦苣苔科植物新种——南岭报春苣苔(Primulina nanlingensis)。报春苣苔属(Primulina)是苦苣苔科(Gesneriaceae)在中国分布最大的属,目前该属植物在中国超过220种,全球超过240种。中国南部至西南部的喀斯特地貌是报春苣苔属植物的多样性热点地区,其物种多为局限分布于孤立生境的特有种,其中,南岭山地复杂的地形与土壤异质性孕育了报春苣苔属高度的物种多样性和特有性。传统植物分类研究依赖形态学特征,导致部分近缘种难以区分和发现,随着分子生物学技术的发展和应用为厘清该属复杂类群提供了新视角。2024年1月,中国科学院华南植物园植物中心陈红锋研究员及其团队与广东石门台国家级自然保护区李远球高级工程师等人开展调查时,发现一疑似报春苣苔属新种,随即采集标本和分子材料并引种回华南植物园开展进一步的形态学及物候学观察。通过对植物的形态解剖、标本比对和分子系统发育分析,确认为新物种,并以发现地处于南岭山地核心位置而命名为南岭报春苣苔(图1)。经研究发现,南岭报春苣苔与多色报春苣苔(P. versicolor)和彭氏报春苣苔(P. pengii)较为相似,与多色报春苣苔相比,其叶片较大且边缘具较密的圆齿,单花序花量及总花序数较少,苞片卵状披针形并具浅锯齿,萼片每侧具1-3枚齿,花丝基部与顶端密被腺毛,雌蕊密被腺毛与短柔毛等特征;与彭氏报春苣苔相比,其花冠更长、花色呈淡黄色且苞片形态显著不同。分子系统学证据进一步支持其独立物种的系统发育位置。南岭报春苣苔目前仅分布于广东石门台国家级自然保护区的两处石灰岩山体,种群规模较小。研究团队按照IUCN标准将其评估为近危(NT),并建议加强其栖息地保护。南岭报春苣苔花形独特、花色淡雅,具有较高观赏价值,未来或可应用于园林绿化。陈红锋研究员指出:“南岭报春苣苔作为报春苣苔属的新成员,其发现不仅为南岭植物多样性宝库增加了新样本,更为喀斯特地貌植物适应性演化研究提供了重要材料。”这一发现为南岭山地植物多样性宝库再添珍稀成员,相关成果已于近期发表于国际植物分类学期刊PhytoKeys上。该研究获得广州科技项目、广东省基础与应用基础研究旗舰项目等项目的资助。文章链接:https://doi.org/10.3897/phytokeys.254.145138图1. 南岭报春苣苔形态 A生境;B、C生活型及花序;D叶;E苞片;F正视花冠;G侧视花冠;H打开的花冠;I雄蕊;J雌蕊;K萼片;L侧视雌蕊;M果序。

2025-04-01

-

广州健康院发现DNA甲基转移酶DNMT1抑制剂可诱导T细胞获得NK细胞特征并提升抗肿瘤活性

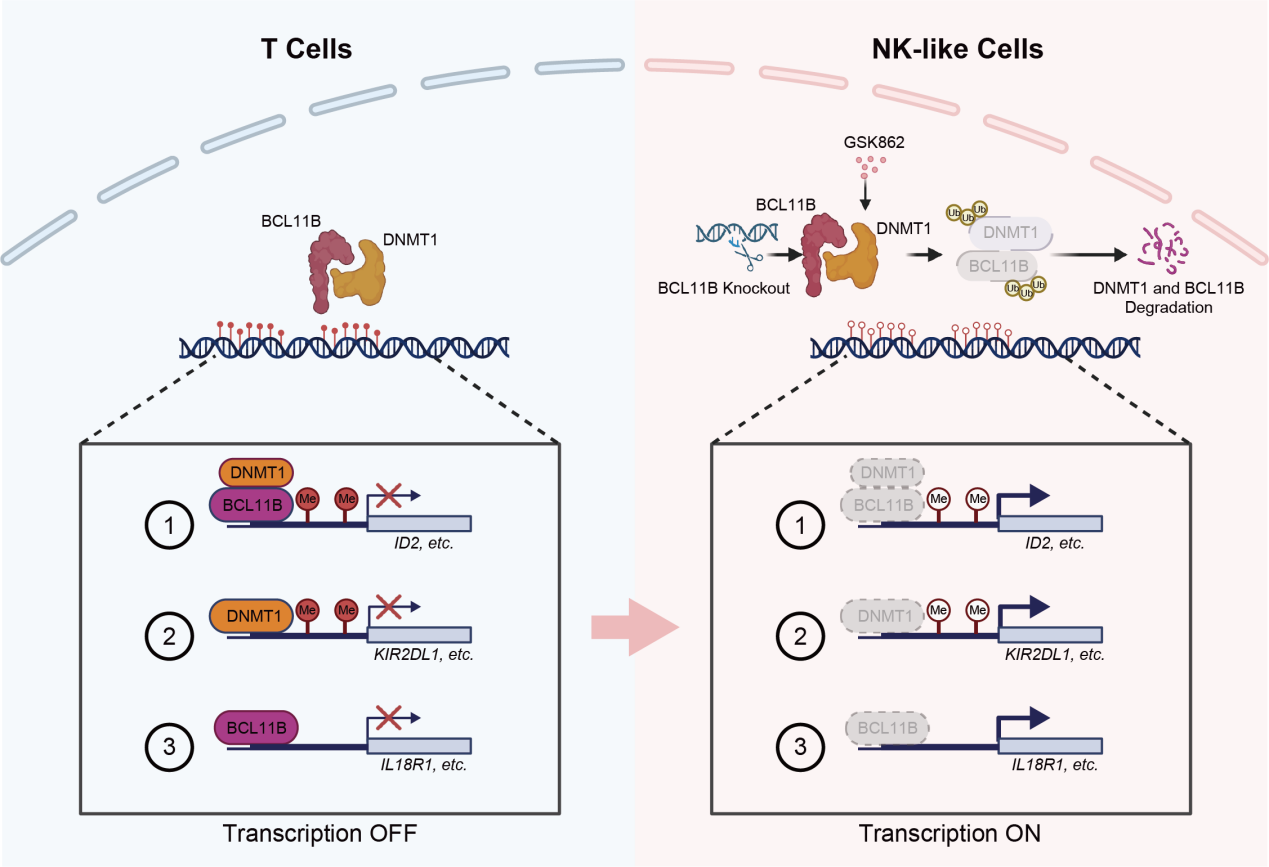

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏研究员和孔祥谦研究员团队在Science Immunology发表题为" DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究论文。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏研究员和孔祥谦研究员团队在Science Immunology发表题为"DNMT1 inhibition reprograms T cells to NK-like cells with potent antitumor activity"的研究论文。该研究揭示了DNA甲基转移酶DNMT1通过表观遗传与蛋白质互作双重机制维持T细胞身份的关键作用,研发了通过表观遗传小分子抑制剂将T细胞诱导重编程为同时具有T细胞和NK细胞功能的NK样细胞,有望为癌症免疫细胞治疗提供一种新细胞源。T细胞和NK细胞都是重要的免疫细胞。T细胞主要参与适应性免疫应答,而NK细胞是天然免疫系统的一部分,具有直接杀伤肿瘤细胞和病毒感染细胞的能力。它们在肿瘤免疫中体现出高度的互补性:T细胞可识别表达MHC-I的癌细胞,NK细胞则通过NK细胞受体(NCR)来识别MHC-I缺失的癌细胞。BCL11B是T细胞谱系发育和T细胞身份维持的关键转录因子。研究团队首先发现DNMT1/UHRF1复合物与BCL11B存在相互作用,且DNMT1通过N端结构域直接结合BCL11B的锌指结构域,阻止其被泛素化降解。进一步发现,BCL11B通过招募DNMT1/UHRF1复合物到NK细胞相关基因的启动子区域,导致该区域的DNA甲基化修饰,从而抑制相关基因的转录。阐明BCL11B与DNMT1协同维持T细胞身份分子机理后,研究团队对人外周血来源的T细胞用DNMT1的选择性抑制剂GSK862进行处理,导致BCL11B和DNMT1的蛋白降解,从而导致NKp30和NKp46等多种NK细胞特征性基因的转录上调,使得T细胞表现出NK细胞的功能,能够通过分泌穿孔素、颗粒酶B等效应分子来杀伤肿瘤细胞。联合使用DNMT1的选择性抑制剂和组蛋白修饰酶EZH2的抑制剂可以进一步提升NK样细胞重编程效率和抗肿瘤活性。这种由表观遗传小分子抑制剂组合诱导获得的NK样细胞在人源化小鼠模型中展现出优异的抗肿瘤活性。CAR-T细胞也可通过同样的方法被诱导重编程为识别癌抗原更广泛,抗肿瘤活性更强的CAR-NK样细胞。综上所述,本项研究首次揭示了转录因子BCL11B与表观调控复合体DNMT1/UHRF1协同维持T细胞身份的核心机制,并基于此开发了一种新型T细胞重编程技术,成功将其转化为具有肿瘤杀伤功能的NK样细胞。该研究为肿瘤的临床免疫细胞治疗提供了潜在来源,同时也为解析T细胞发育过程中的表观遗传调控提供了新的视角。广州健康院李鹏研究员和孔祥谦研究员为该论文的共同通讯作者,博士后李摇、博士生王炯亮、博士后周林付和助理研究员顾文彬博士为共同第一作者。该研究得到了香港大学刘澎涛教授、广州健康院王杰研究员的大力帮助。研究项目得到了国家重点研发计划、国自然以及GIBH自主部署项目等经费的支持。论文链接图1 BCL11B与DNMT1协同抑制NK细胞相关基因表达,维持T细胞身份

2025-04-01

-

亚热带生态所 | 喀斯特岩石出露对土壤多功能性的影响机制取得进展

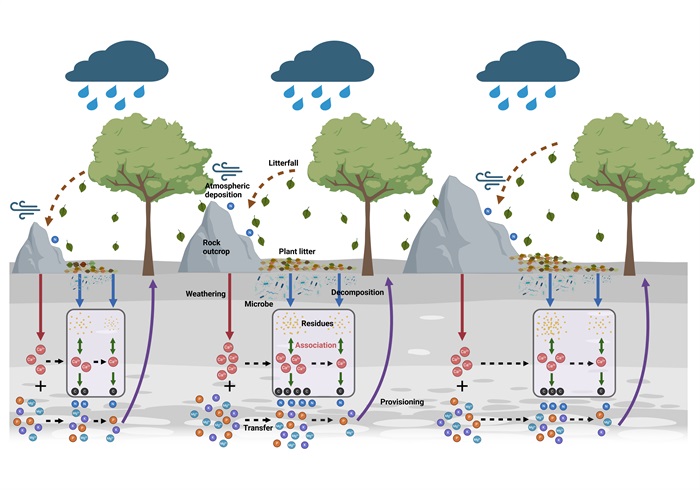

岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。基于此,中国科学院亚热带农业生态研究所王克林研究员团队赵杰研究员在环江站喀斯特森林开展调查,选取不同大小的出露岩石,将其直径分为0–1m、1–2m、2–3m、3–4m、4–5m 五个等级,在每个岩石周围两个不同距离(0–10cm和10–20cm)处采集凋落物和土壤样品。用五个关键土壤功能来评估土壤多功能性,包括养分供应、微生物生长效率、土壤有机质分解、养分循环和植物-微生物共生。研究旨在揭示出露岩石的大小和距离出露岩石的距离对土壤多功能性的影响及其驱动机制。研究结果表明,由于“漏斗效应”,靠近出露岩石的土壤表现出更高的多功能性和微生物生长效率,这些区域可能成为生态系统中岩石、土壤、微生物和植物之间的持续相互作用和反馈循环的“热区”。虽然凋落物随岩石尺寸的增大而增加,但出露岩石对周围土壤多功能性的影响呈驼峰型曲线,即土壤多功能性随岩石尺寸的增加呈现出“先增后减”的趋势。尽管较大尺寸的岩石出露能够捕获更多凋落物,但由于分解的植物残体所形成的土壤有机碳未必能稳定存在。相比之下,中等规模的岩石释放更多的钙,与植物残体相互作用,形成稳定的土壤有机碳,从而维持更高的土壤多功能性。总体而言,出露岩石附近的土壤受益于额外的资源,如植物凋落物、降雨、大气沉积和岩石风化释放的营养物质,这可能直接导致较高的土壤多功能性;然而,过大的岩石可能会阻碍这些资源对土壤多功能性作出贡献。研究建议在未来的山地生态系统功能调查和模型中纳入岩石大小和距离等因素,以提高评估的准确性。上述研究成果以Linking rock outcrop size and distance to soil multifunctionality in mountain ecosystems为题发表在国际生态学经典期刊Functional Ecology上,该研究得到了国家自然科学基金等项目的共同资助。论文链接岩石出露对土壤多功能性的影响机制概念图

2025-04-01

-

全重携手!深圳先进院破解细菌信号传递极限 开辟人工细胞理性设计新路径

3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队与医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队合作,在国际学术期刊《自然·物理》发表最新研究:首次揭示细菌信号分子cAMP(环磷酸腺苷)的极限通信能力,破解了生命系统从蛋白质功能到系统功能涌现的机制。这项成果标志着我国在人工生命系统理性设计领域迈出关键一步。3月27日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室金帆团队与医学成像科学与技术系统全国重点实验室储军团队合作,在国际学术期刊《自然·物理》发表最新研究:首次揭示细菌信号分子cAMP(环磷酸腺苷)的极限通信能力,破解了生命系统从蛋白质功能到系统功能涌现的机制。这项成果标志着我国在人工生命系统理性设计领域迈出关键一步。该成果是深圳先进院牵头新建两个全国重点实验室的首个合作成果,团队聚焦世界科技前沿,通过跨学科合作实现科学研究与技术创新的双重突破,彰显了国家战略科技力量的建制化优势。打破传统,以工程思维破解生命信息传递极限当前,人工合成单细胞生命仍是世界级难题。生命系统是一个高度复杂、精密调控的动态系统,即使是最简单的单细胞生物,其基因组中也包含了数百个基因,这些基因通过复杂的调控网络以维持细胞的基本生存。细菌作为单细胞生物,其内部就像一个工厂,需要根据外部环境的变化以调整自己的生产计划,而信号分子cAMP就像“翻译官”,能够将外部复杂的信息传递并翻译成细菌能够理解的语言。“在工程领域,我们常常关注系统的极限性能。比如,一条光纤能传输多少数据,或一个无线网络能支持多少用户。这同样适用于生命科学研究:2020年起,我们提出了一个关键问题,即细菌内部的cAMP系统最多能以多快的速度传递信息?这就像是在测试细菌内部‘通信网络’的带宽。这对理解细菌如何应对复杂多变的环境,为人为构建高效的生命信息传递系统具有重要意义。”论文共同通讯作者、定量合成生物学全国重点实验室成员金帆研究员表示。在该研究中,研究团队采用合成生物学的工程化手段,通过基因编辑技术敲除铜绿假单胞菌中3个关键基因,构建出信号传递“纯净”的简化系统。团队创新性地引入光遗传控制模块bPAC和高灵敏度探针PF2,在光的波长上实现对信号“写入”和“读出”的解耦。从而首次实现在活菌内对信道容量大小的绝对定量。在此过程中,由储军团队开发的PF2探针是一种特别设计的蛋白质,由cAMP结合蛋白和红色荧光蛋白构成,具有高灵敏度和特异性,能够捕捉对cAMP信号分子的微小变化,为解开细菌内部信号传递的神秘面纱提供了重要工具。定量解码,揭示生命信息传输最优规律在单细胞生物中,信息的传递就像一场精密的“分子对话”,有着自己独特的“信息处理策略”。在该研究中,科研人员发现cAMP信号类似于电子工程中的信号过滤器,其信号传递呈现出显著的低通滤波特性,即cAMP信号系统会过滤环境中短暂、高频的干扰(如快速的培养环境的变化,碳源的快速切换),只对持续的低频信号(如培养环境逐渐变化)做出反应。研究团队通过建立信息论数学模型,首次在细菌内绝对定量了信号通道的极限传输速率为每小时40比特,相当于在单个细胞周期内精准调控数十个基因的表达。这一发现揭示了微生物适应复杂环境的"最优频率编码"策略,并为生命系统的定量解析建立了"分子动态-信息传递-功能输出"三位一体的理论框架。金帆指出:“这项成果验证了定量合成生物学研究范式的革命性潜力。我们不仅发现了生命体内存在的‘最优信息传输频率和编码规则’,并得出了量化这些规律的数学公式,更重要的是建立了人工生命系统功能模块的数学设计标准。”在此次研究中,金帆团队还展示了一项绝对定量技术——可精确到单细胞水平的生物信息通道容量测量技术。目前,该技术已应用于定量合成生物学全国重点实验室正在攻关的人工合成细胞膜-基因调控耦合系统,显著提升了基因回路的功能预测精度。国际同行高度评价该研究的开创性价值。东京大学Shinya Kuroda教授认为:“这项工作不仅揭示了细菌适应机制,其建立的定量框架可推广至任何生化反应系统,将深刻影响合成生物学、生物医药等多个领域的技术革新。”学科交叉,国家战略科技力量的创新实践“2021年,我们偶然了解到金帆老师实验室的研究方向和我们的研究方向有很大的互补性与合作空间。通过双方联合组会交流讨论,发现当时我们正在研发中的红色cAMP探针可以为金老师的研究进行‘个性化定制’,由此我们达成了‘以工程思维探究生命科学问题’的一致思路。”论文共同通讯作者、医学成像科学与技术系统全国重点实验室成员储军研究员说道,这种打破传统生物学研究范式的工程策略,为定量解析生命系统信息流提供了精准实验平台。储军介绍,团队开发的探针主要应用于神经科学领域,同时在生命科学研究其他领域也都具有广阔的应用场景。“医学成像科学与技术系统全国重点实验室构建了全新的功能成像数理理论体系,提供了融合声光电磁的超分辨-多模态功能成像研发平台。通过蛋白质工程平台、生化平台和活细胞光学成像平台,使得探针筛选、表征和光学成像能够在同一个实验室顺利完成。”储军表示。目前,定量合成生物学全国重点实验室依托深圳合成生物研究重大科技基础设施,构建了"定量解析-理性设计-自动构建"全链条创新体系。该平台可以高通量且自动化的完成从“菌株设计、构建、测试、学习”的工程闭环,极大地加速了合成生物底盘菌株的设计、构建和筛选过程,为理论突破及学科交叉合作提供了支撑和保障。团队表示,全国重点实验室激励科研人员进行最前沿的研究,在技术上进行大胆创新和突破,同时也鼓励团队间开展更多的学科交叉合作。该研究充分体现了定量合成生物学全国重点实验室“造物致知”的核心理念,更是深圳先进院基于两个全国重点实验室,以跨学科合作推动科技创新的生动实践。文章上线截图图1:单细菌内pf2探针荧光强度随着输入刺激的周期性变化图2:信道的工程简化重构以及信息传输的最优频率图3:cAMP信号在不同频率下信息传输效率的定量公式

2025-03-31

-

深圳先进院 | 科研团队在大模型AI芯片设计领域取得突破(IEEE TCAS-1)

近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像全国重点实验室、医工所医学人工智能研究中心黄明强团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。近日,中国科学院深圳先进技术研究院医学成像全国重点实验室、医工所医学人工智能研究中心黄明强团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为"EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models"。该研究成功攻克人工智能大语言模型(LLM)在资源受限边缘设备部署的核心难题,为智能机器人、便携设备等场景的实时AI应用提供了创新解决方案。自2017年以来,Transformer算法在自然语言处理和计算机视觉(CV)研究领域迅速成为人工智能领域的主导力量。通过引入自注意力机制,Transformer改变了传统的序列建模方法,不再依赖卷积神经网络或循环神经网络进行特征提取和序列处理。这一创新不仅增强了模型的并行化能力,使得大规模模型的训练成为可能,还显著提升了模型性能。在Transformer取得成功之后,研究人员开始探索更大的模型,这些模型通常拥有数百亿甚至更多的参数,被称为“大语言模型”。大语言模型不仅增强了人工智能的语言处理能力,还推动了AI更广泛的技术进步,为教育、娱乐、医疗和商业等行业带来了革命性的变革。但是大语言模型在资源受限的端侧系统部署仍存在较大的困难。首先,大语言模型计算量庞大以及内存访问需求极高。现有解决方案通常将这些权重参数量化为INT4格式。然而,为了确保计算精度,模型中的激活函数仍然保持FP16格式。因此,在前馈神经网络(FFN)层中,系统需要支持FP16INT4格式的矩阵乘法。另一方面,在多头注意力(MHA)模块中,KV缓存作为激活数据动态生成,因此涉及KV缓存的矩阵乘法需要FP16FP16格式。因此,设计混合精度计算单元以加速LLM变得尤为重要。我们分析了前馈网络(FFN)和多头注意力(MHA)的计算需求,提出了高效率的混合精度计算单元以及组脉动阵列架构。此外,我们还提出了对数尺度结构化稀疏性和块级量化方法,以在硬件效率和算法精度之间取得平衡。此外,在大语言模型中,定义计算流程的算子图极其复杂,包含数百甚至数千个以复杂方式相互连接的算子,确保从一个算子到另一个算子的过渡无缝且高效成为了一项重大挑战。该团队分析了大语言模型中的编译需求,设计了一种统一且通用的数据格式,适用于所有算子和AI算法中的高维张量结构,使系统能够快速执行算子操作而无需任何数据重排。随后,开发了端到端的编译方案,其中动态编译用于处理不同输入token长度,指令流水线策略用于减少延迟。该方案能够动态编译所有算子,并将整个模型映射到CPU-FPGA异构系统上。最终,整个设计成功部署在AMDXilinx VCU128 FPGA上。与GPU相比,该系统的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;与最先进的FPGA加速器FlightLLM相比,整体性能提升了10%到24%。该成果有望应用于新一代具身智能机器人、手机AI大模型等应用场景中。中国科学院深圳先进技术研究院黄明强研究员为第一作者,南方科技大学深港微电子学院为合作单位。该研究得到了医学成像科学与技术系统全国重点实验室、科技创新-2030重大科技项目的资助。图1:文章上线截图图2:AI带来革命性的变革图3:端侧FPGA-大模型 推理系统图4:不同计算平台的数据

2025-03-31

-

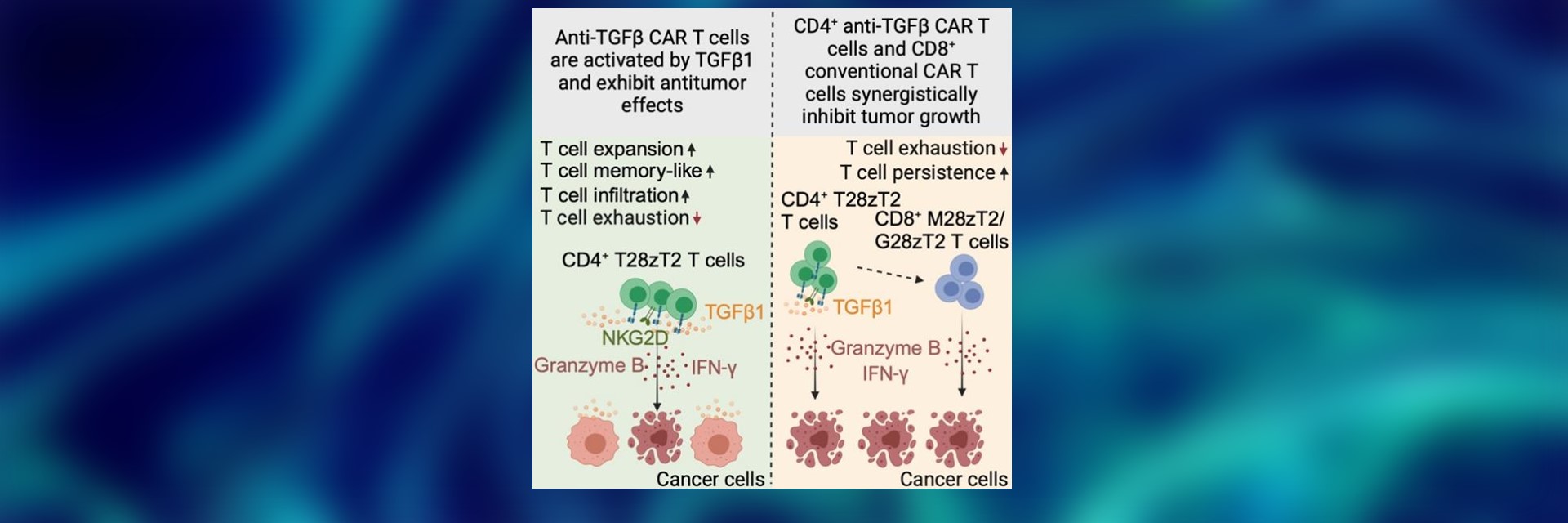

广州健康院合作研发CAR-T细胞联合疗法增强抗实体肿瘤效应

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院等机构在Cell Reports Medicine发表题为“CD4+ anti-TGFβ CAR T cells and CD8+ conventional CAR T cells exhibit synergistic antitumor effects”的研究论文。该研究首次证实CD4+靶向TGFβ的CAR-T细胞(T28zT2 T细胞)与CD8+靶向GPC3或MSLN的CAR-T细胞联合应用具有协同抗肿瘤效应,为实体瘤免疫治疗提供了全新策略,并同步启动针对肝癌和胰腺癌等实体瘤的相关临床研究(NCT03198052)。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院等机构在Cell Reports Medicine发表题为“CD4+ anti-TGFβ CAR T cells and CD8+ conventional CAR T cells exhibit synergistic antitumor effects”的研究论文。该研究首次证实CD4+靶向TGFβ的CAR-T细胞(T28zT2 T细胞)与CD8+靶向GPC3或MSLN的CAR-T细胞联合应用具有协同抗肿瘤效应,为实体瘤免疫治疗提供了全新策略,并同步启动针对肝癌和胰腺癌等实体瘤的相关临床研究(NCT03198052)。TGFβ1是肿瘤微环境中的关键抑制性因子,可抑制CD4+ T细胞、CD8+ T细胞及NK细胞的效应功能。然而,TGFβ1也能够通过促进CD8+ T细胞重编程为组织驻留记忆T细胞(Trm细胞),增强其续存和定植能力。这表明TGFβ信号具备高度的亚群依赖性,即可作为抑制性因子,也能通过特定途径重塑T细胞功能。研究团队研发了一款新型靶向TGFβ的CAR-T细胞(T28zT2 T细胞),通过中和TGFβ信号逆转肿瘤微环境中的免疫抑制,并展现出显著的抗肿瘤潜力。研究发现,CD4+ T28zT2细胞在TGFβ1刺激下可在血液和肿瘤中长期存活,并分泌Granzyme B和IFN-γ直接杀伤肿瘤;而CD8+ T28zT2 T细胞则未显示同等抗肿瘤效应。进一步分析表明,肿瘤浸润的CD4+ T28zT2细胞高表达TCF-1、IL7R和CXCR3,呈现记忆样T细胞特征,同时上调NKG2D并降低PD-1/LAG3等耗竭标志物,显著增强其抗肿瘤活性。此外,CD4+ T28zT2细胞能够重塑肿瘤微环境,协同增强靶向GPC3或MSLN的CD8+ CAR-T细胞的抗肿瘤能力,呈现倍增效应。机制研究揭示,CD4+ T28zT2细胞通过阻断TGFβ1诱导的线粒体分裂和膜电位抑制维持效应功能,同时通过CXCR3高表达促进肿瘤浸润,NKG2D的上调则精准递送杀伤因子以避免全身毒性。基于这一突破,团队已启动相关临床研究(NCT03198052),旨在评估“CD4+靶向TGFβ CAR-T联合CD8+靶向MLSN或GPC3 CAR-T”治疗恶性实体肿瘤的安全性和有效性。该疗法有望突破目前实体瘤CAR-T细胞疗法响应率低、复发率高的瓶颈,推动CAR-T细胞疗法在实体瘤领域的临床转化。广州健康院李鹏研究员为论文的唯一通讯作者。中国科学院香港创新研究院再生医学与健康创新中心郑迪威博士、广州健康院秦乐副研究员为共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国自然以及GIBH自主部署项目等经费的支持。论文链接图1 CD4+靶向TGFβ CAR-T细胞具备杀伤癌细胞和协同抗癌双重作用

2025-04-01

-

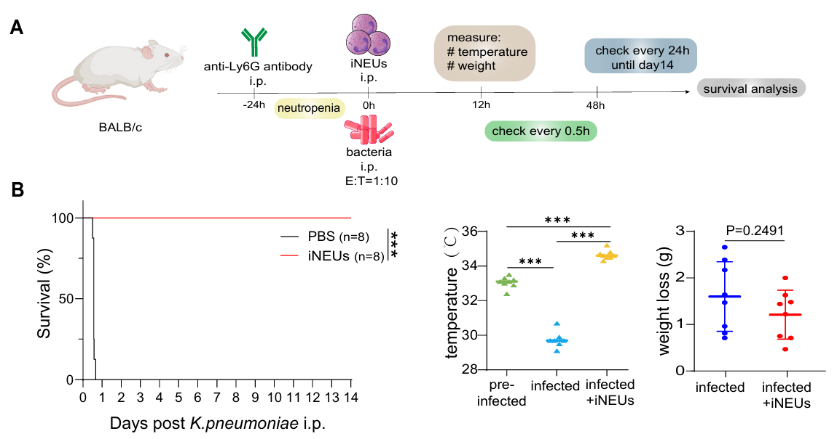

广州健康院制造高抗菌活性人工白细胞

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院潘光锦研究员团队在《细胞再生》(Cell Regeneration)期刊发表了题为“Human induced pluripotent stem cells derived Neutrophils display strong anti-microbial potencies”的研究论文,该团队开发了一种化学成分明确的利用干细胞体外制备中性粒细胞技术体系,可以在体外规模化制备具有高抗菌活性的人工白细胞(iNEUs)。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院潘光锦研究员团队在《细胞再生》(Cell Regeneration)期刊发表了题为“Human induced pluripotent stem cells derived Neutrophils display strong anti-microbial potencies”的研究论文,该团队开发了一种化学成分明确的利用干细胞体外制备中性粒细胞技术体系,可以在体外规模化制备具有高抗菌活性的人工白细胞(iNEUs)。中性粒细胞作为先天免疫系统的核心防线,是机体抵抗细菌感染首要屏障。粒细胞缺乏在临床上常见于一些肿瘤、放射损伤、严重感染等疾病,往往导致严重细菌感染血症进而引起死亡。白细胞输注作为重要的血液成分输注可缓解粒细胞缺乏带来的死亡危害,但血液白细胞由于“血荒”等原因来源十分受限。近日,广州健康院利用人类诱导多能干细胞(hiPSCs)在体外成功制备具有高抗菌活性的中性粒细胞(iNEUs),为白细胞输注治疗提供“现货型”的细胞来源。研究人员首先成功验证了hiPSCs来源的中性粒细胞具有典型的中性粒细胞的分子特征。而且体外制备的iNEUs展现出对于多种细菌的强效杀伤能力,包括肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等多种临床常见耐药菌。进一步,在粒细胞缺乏症的动物模型实验,向中性粒细胞功能缺陷的小鼠输注iNEUs,可显著提升其在多种细菌致死性感染中的存活率。有力证明了iNEUs体内体外的强大抗菌能力,为致命性细菌感染的临床治疗提供了新策略,也进一步推动了hiPSCs来源的功能细胞在临床治疗中的转化与应用。广州健康院博士研究生胡星、博士后康保强为该论文的第一作者,广州健康院潘光锦研究员、朱艳玲副研究员为该论文的通讯作者。该研究成果得到了国家重点研发计划、中国科学院先导专项、国家自然科学基金、广东省及广州市科技项目等支持。论文链接图1 iNEUs输注可有效提高致死性细菌感染小鼠的存活率

2025-04-01

-

广州地化所曾建强、王新明等-GRL:极端热浪影响热带和亚热带异戊二烯排放最适温度

异戊二烯是主要由陆地植被向大气释放的强活性有机气体,其全球排放量与甲烷相当,其对全球大气氧化性、臭氧及二次有机气溶胶形成有重要贡献,从而对空气质量和气候产生直接/间接效应。全球变暖导致极端热浪事件频率与强度增加,而异戊二烯排放对温度极其敏感,近期已有研究表明热浪能够使温带和寒带植被异戊二烯排放显著增加,且其增量显著高于排放模型估算结果。热带/亚热带地区是全球异戊二烯排放的热点地区,同时也是受热浪影响最严重的地区;然而,这些地区植物异戊二烯排放受热浪影响是否与温带和寒带植物相同,目前尚不清楚。 针对这一问题,中国科学院广州地球化学研究所王新明研究组博士后曾建强,分别于珠江三角洲湿季热浪期和干、湿季非热浪期,对亚热带典型优势树种尾叶桉(Eucalyptus urophylla)开展了原位测量,通过温度梯度控制实验,探究了热浪对异戊二烯温度响应关系的影响。实验结果表明,极端热浪能够显著抑制亚热带桉树的关键生理过程(如净光合速率、电子传递速率),进而导致异戊二烯排放的最适温度(Topt)在热浪期显著降低(图1)。当前排放模型的温度适应机制(基于温带植物)假定Topt会随生长温度(过去十天的平均温度)升高而线性增加。然而,本研究发现亚热带桉树异戊二烯的Topt随生长温度升高而降低,与模型预测结果相反(图2),且模型预测的Topt在热浪时期存在明显高估,导致模型高估热浪期间高温时刻(正午)的异戊二烯排放(图3)。研究还发现,如果模型不考虑Topt的温度适应机制而是使用默认值(313 K),热浪时期和非热浪时期模型预测结果和实测相比,均有较好的一致性(图1和3)。 以上研究结果表明,与热浪促进温带-寒带植物异戊二烯排放不同,热带-亚热带极端热浪可能抑制异戊二烯排放。对于极端热浪期间的异戊二烯排放模拟,模型可能不需要考虑Topt的温度适应机制,建议使用模型默认值。 本研究受到国家自然科学基金委创新研究群体项目、国家重点研发计划项目、广东省科技厅、广州市科技局等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Geophysical Research Letters期刊。 论文信息:Zeng,J. (曾建强),Zhang,Y. (张艳利),Pang,W. (庞伟华),Ran,H. (冉浩汎),Guo,H. (郭昊),Lu,Y. (鲁钰婷),Song,W. (宋伟),and Wang,X.* (王新明), 2025. Heatwaves Suppress Isoprene Emission Optima in Subtropical Eucalyptus: Implications for Biogenic VOC Modeling under Extreme Thermal Events. Geophysical Research Letters,52,e2025GL114767. 论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL114767图1. 湿季热浪期(September,a)、湿季非热浪期(June,b)和干季非热浪期(March,c)的异戊二烯温度响应曲线,及其和默认模型温度曲线(Topt = 313 K)的对比(d,e,f)图2. 模型考虑温度适应机制预测的Topt和观测结果对比图3. 极端热浪期间温度和光照的时间序列(a),及模拟的排放速率(线)和观测结果(点)对比(b)。紫色线为九月的实测温度曲线模拟结果;绿色为默认模型(不考虑温度适应机制)模拟结果;黄色为考虑温度适应机制的模拟结果

2025-03-31

-

广州地化所王军、王强等-Geology:印度克拉通地幔1100万年前俯冲到北羌塘地块之下

青藏高原是印度−亚洲大陆新生代持续汇聚的产物,其如何吸收约4000公里的大陆汇聚量一直困扰着地质学界。基于传统板块构造理论,大陆岩石圈(特别是克拉通)因密度较低难以像大洋板块发生大规模俯冲,因此大陆之间的汇聚主要通过碰撞边界的岩石圈缩短和造山作用实现。这一理论框架下,若缩短量与汇聚量相当,则意味着印度大陆并未发生显著北向俯冲。然而高原构造缩短量的巨大争议使得印度大陆俯冲距离成为学界焦点。尽管地球物理探测试图揭示印度岩石圈北界,但是不同的全球或区域层析成像结果仍存在显著分歧。以争议最突出的藏东地区为例,有学者认为印度克拉通代表的厚高速体未越过雅鲁藏布江缝合带(图1E-F),而另一些则认为其已超过金沙江缝合带(图1A-D)。造成这种争议的原因可能包括西藏地震台站的分布稀疏、不同地震波相和反演算法的使用,以及地球物理方法无法区分俯冲的印度克拉通和加厚的西藏岩石圈。 中国科学院广州地球化学研究所王强研究员团队、徐义刚院士并联合青海地调院最近在北羌塘玉树地区(距离印度克拉通前缘逆冲断层~600 km远)发现了一套11Ma的低、中、高硅超钾质火山岩,其中低硅火山岩含有钾镁煌斑岩的标志性矿物——富铁白榴石和富钾碱镁闪石。这些钾镁煌斑岩的206Pb/204Pb低至16.6,ɛNd值低至-20,这是首次在青藏高原发现Pb同位素位于地球等时线左侧的岩石。全球范围内,此类异常低Pb−Nd同位素特征仅零星见于克拉通环境的钾镁煌斑岩和下地壳麻粒岩,构成著名的“第一铅同位素悖论”(图2A)。由于克拉通在数十亿年间未经历显著构造−岩浆扰动,其低U/Pb和Sm/Nd的下地壳及交代岩石圈地幔有充足时间形成低Pb−Nd同位素。玉树钾镁煌斑岩三阶段Pb同位素增长的蒙特卡洛模拟及Nd同位素模式年龄表明,源区富集组分的封闭时间至少超过27亿年(图3A)。玉树超钾质火山岩显示出随着SiO2增加以及Mg#和Os降低,Pb−Nd−Os同位素显著增加,且新鲜白榴石、透长石和单斜辉石的原位Pb−Nd同位素记录了与全岩相似的变化趋势(图2)。这表明地壳混染和分离结晶控制了岩浆同位素变化,而低硅的钾镁煌斑岩最接近原始幔源岩浆成分。少量单斜辉石斑晶中出现了溶蚀状的绿核辉石,这些绿核辉石具有异常高的ɛNd和硬玉组分、以及异常低的Mg#(图2D),结合辉石压力计结果,表明它们的母岩浆来源于加厚(40–60km)下地壳的基底岩石熔融。这一发现揭示羌塘东部基底应具有比高硅火山岩更高的Pb−Nd同位素组成,与羌塘中部新生代火山岩中麻粒岩捕虏体同位素特征相吻合。因此,羌塘地块不具备克拉通古老下地壳那种极低Pb−Nd同位素的基底,统计的中−新生代岩浆岩数据也表明羌塘岩石圈在11Ma之前不存在如此低的Pb−Nd同位素储库(图3B)。作为微陆块或显生宙岛弧地体的羌塘地块,其相对较薄的岩石圈无法像克拉通那样长期抑制地幔熔融而保持岩浆寂静,因此缺乏形成极低Pb−Nd同位素储库的地质条件。所以,长距离(~600 km)水平俯冲的印度克拉通地幔才是玉树钾镁煌斑岩的源区。地表热流值约束的热岩石圈厚度也表明藏东玉树地区存在巨厚(>200 km)的岩石圈(图1A)。这次的新发现表明这种巨厚岩石圈不是加厚的西藏岩石圈,而是水平俯冲的印度克拉通(图4)。通过筛选符合本研究结论的地震层析成像模型发现,高原中北部高热流区与南、东、西部低热流区存在显著地形差异:前者地势相对平坦,而后者地形起伏较大。考虑到加厚地壳熔融可通过流变学弱化作用促进地形夷平,本研究认为东西向差异俯冲的冷印度克拉通塑造了现今高原地形(图4)。相关研究成果已发表在国际地质学著名刊物Geology上,该研究受国家自然科学基金、第二次青藏科考和深地国家科技重大专项的联合资助。论文信息:Wang J.,Xu C.B.,Wang Q.*,Hawkesworth C.J.*,Xu Y.G.,Tang G.J.,Wyman D.,Kerr A.C.,Wang B.Z.,Liu J.H.,Li W.F.,Li S.P.,Qi Y.,Li J.,Xiao Z.,Wang C.T.,2025,Indian cratonic mantle beneath northern Qiangtang in eastern Tibet 11 Myr ago.论文链接:https://doi.org/10.1130/G52845.1图1.穿过研究区(黄色五角星)剖面的多个全球和区域P波层析成像结果图2.玉树11Ma钾镁煌斑岩、中硅和高硅超钾质火山岩及其矿物的同位素组成图3.玉树钾镁煌斑岩铅同位素增长的蒙特卡洛模拟结果以及羌塘、拉萨岩浆岩同位素图4.印度克拉通东西段水平俯冲和内部撕裂以及西藏岩石圈拆沉诱发的岩浆作用

2025-03-25

-

深圳先进院在大模型AI芯片设计领域取得突破(IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers)

近日,中科院深圳先进技术研究院黄明强研究员团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为“EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models”。该研究成功攻克人工智能大语言模型(LLM)在资源受限边缘设备部署的核心难题,为智能机器人、便携设备等场景的实时AI应用提供了创新解决方案。近日,中科院深圳先进技术研究院黄明强研究员团队在大模型AI芯片领域取得重要进展,其研究成果在电路与系统领域顶级期刊IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers上在线发表,论文题目为“EdgeLLM: A Highly Efficient CPU-FPGA Heterogeneous Edge Accelerator for Large Language Models”。该研究成功攻克人工智能大语言模型(LLM)在资源受限边缘设备部署的核心难题,为智能机器人、便携设备等场景的实时AI应用提供了创新解决方案。自2017年以来,Transformer算法在自然语言处理和计算机视觉(CV)研究领域迅速成为人工智能领域的主导力量。通过引入自注意力机制,Transformer改变了传统的序列建模方法,不再依赖卷积神经网络或循环神经网络进行特征提取和序列处理。这一创新不仅增强了模型的并行化能力,使得大规模模型的训练成为可能,还显著提升了模型性能。在Transformer取得成功之后,研究人员开始探索更大的模型,这些模型通常拥有数百亿甚至更多的参数,被称为“大语言模型”。大语言模型不仅增强了人工智能的语言处理能力,还推动了AI更广泛的技术进步,为教育、娱乐、医疗和商业等行业带来了革命性的变革。但是大语言模型在资源受限的端侧系统部署仍存在较大的困难。首先,大语言模型计算量庞大以及内存访问需求极高。现有解决方案通常将这些权重参数量化为INT4格式。然而,为了确保计算精度,模型中的激活函数仍然保持FP16格式。因此,在前馈神经网络(FFN)层中,系统需要支持FP16INT4格式的矩阵乘法。另一方面,在多头注意力(MHA)模块中,KV缓存作为激活数据动态生成,因此涉及KV缓存的矩阵乘法需要FP16FP16格式。因此,设计混合精度计算单元以加速LLM变得尤为重要。我们分析了前馈网络(FFN)和多头注意力(MHA)的计算需求,提出了高效率的混合精度计算单元以及组脉动阵列架构。此外,我们还提出了对数尺度结构化稀疏性和块级量化方法,以在硬件效率和算法精度之间取得平衡。此外,在大语言模型中,定义计算流程的算子图极其复杂,包含数百甚至数千个以复杂方式相互连接的算子,确保从一个算子到另一个算子的过渡无缝且高效成为了一项重大挑战。该团队分析了大语言模型中的编译需求,设计了一种统一且通用的数据格式,适用于所有算子和AI算法中的高维张量结构,使系统能够快速执行算子操作而无需任何数据重排。随后,开发了端到端的编译方案,其中动态编译用于处理不同输入token长度,指令流水线策略用于减少延迟。该方案能够动态编译所有算子,并将整个模型映射到CPU-FPGA异构系统上。最终,整个设计成功部署在AMDXilinx VCU128 FPGA上。与GPU相比,该系统的吞吐量提高了1.91倍,能效提高了7.55倍;与最先进的FPGA加速器FlightLLM相比,整体性能提升了10%到24%。该成果有望应用于新一代具身智能机器人、手机AI大模型等应用场景中。<!--!doctype-->

2025-03-27