-

深圳先进院|科研团队提出新型高精度动物行为学姿态估计工具(eLife)

研究团队提出了一种基于Transformer架构的抗漂移姿态追踪技术(ADPT),成功实现跨物种动物姿态追踪的高精度、高鲁棒性检测。动物行为的精细化追踪与分析对于神经科学、行为学和生物医学领域至关重要。然而,当前主流的深度学习姿态估计方法在面对多动物交互和长时程追踪场景时,往往受到关键点漂移问题的困扰,影响行为量化的准确性与数据的稳定性。近日,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院蔚鹏飞研究员团队在国际学术期刊eLife发表了题为“Anti-drift pose tracker (ADPT):A transformer-based network for robust animal pose estimation across species”的研究论文。研究团队提出了一种基于Transformer架构的抗漂移姿态追踪技术(ADPT),成功实现跨物种动物姿态追踪的高精度、高鲁棒性检测。ADPT融合了卷积神经网络(CNN)与Transformer结构的优势,一方面利用CNN提取图像的局部精细特征,另一方面通过Transformer有效捕捉身体各部位之间的全局依赖关系,显著降低了关键点的漂移现象(图1)。与DeepLabCut、SLEAP等现有方法的对比测试显示,ADPT在复杂的多动物交互和长时程行为追踪任务中具有明显的精度与稳定性优势。研究团队对多物种(包括小鼠、食蟹猴等)的行为视频数据集进行了深入评估。在小鼠数据集中,ADPT有效解决了传统方法难以准确检测的尾尖等细微部位追踪问题,总体检测精度较DeepLabCut与SLEAP方法提高超过8.6%,平均均方根误差(RMSE)降至7.19 ± 0.58像素,表现出显著优势(图2左)。在食蟹猴行为数据集中,ADPT在复杂环境干扰下依旧成功实现灵长类动物的姿态稳定追踪。特别是在存在人类干扰的场景中,其他方法容易误将人类识别为目标动物,而ADPT表现出对跨物种干扰的优秀抵抗能力,确保了追踪精度与可靠性(图2右)。同时,研究团队还利用公开的果蝇(Single fly)、猕猴(OMS_dataset)和狨猴(Marmoset)数据集进一步验证了ADPT的泛化性能,结果再次证实了ADPT跨物种姿态估计的适应能力。在多动物自由社交行为的场景中,ADPT更展现了其“身份-姿态”同步精准追踪的突出优势。团队发现,ADPT在不进行任何时序后处理的情况下,即可达到90.36%的身份追踪准确率;若结合简单时序校正,这一准确率进一步提高至99.72%,明显优于现有的多动物姿态追踪工具。此外,在团队自建的Homecage小鼠社交数据集中,ADPT不仅身份追踪效果显著优于DeepLabCut和SLEAP(准确率提高约5-10倍,身份互换现象显著减少),姿态估计精度也提高了约15%(图3)。为进一步推动ADPT技术的应用落地,研究团队开发了简单易用的ADPT工具箱,能够让缺乏深度学习背景的生物学研究人员轻松使用,极大地降低了姿态追踪技术的应用门槛。本研究为动物行为学、神经疾病与社会互动机制研究提供了强大的技术支持,有望推动神经科学与行为学的交叉研究进入新的阶段。深圳先进院蔚鹏飞研究员为本文最后通讯作者,南方科技大学刘泉影助理教授为共同通讯作者,深圳先进院脑所研究助理唐国令、博士生韩亚宁为本文共同第一作者。该研究还得到了暨南大学李晓江教授、闫森教授团队的大力支持。该项目主要受到国家自然科学基金-青年科学基金项目(B类)、国家自然科学基金外国学者研究基金项目、科技部“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项以及深圳市科技创新计划等项目资助。<!--!doctype-->图1 ADPT工作流程和网络结构图图2 ADPT实现高精度、高鲁棒性单动物姿态估计图3 ADPT实现多动物社交场景下精确身份-姿态同步追踪

2025-03-26

-

深圳先进院 | 定量合成生物学揭秘自我牺牲行为的演化机制(ISME Journal)

在自然界中,有些生物的行为让人既震撼又困惑:它们会主动选择“自我牺牲”以换取整个群体的生存机会。比如,某些细菌会分泌大肠杆菌素杀死竞争者,却也因此难逃一死;蜜蜂在蜇刺敌人后会牺牲自身,以保护蜂群安全;甚至在人类疾病中,败血性休克可能通过个体的死亡来限制病原体在群体中的传播。这种无私奉献的行为在生物界广泛存在。然而,从演化角度来看,这种“自我牺牲”行为却是一个巨大的谜题:既然这些个体无法存活下来繁殖后代,相关的基因似乎应该逐渐消失。那么,这种行为是如何在自然选择过程中得以延续的呢?在自然界中,有些生物的行为让人既震撼又困惑:它们会主动选择“自我牺牲”以换取整个群体的生存机会。比如,某些细菌会分泌大肠杆菌素杀死竞争者,却也因此难逃一死;蜜蜂在蜇刺敌人后会牺牲自身,以保护蜂群安全;甚至在人类疾病中,败血性休克可能通过个体的死亡来限制病原体在群体中的传播。这种无私奉献的行为在生物界广泛存在。然而,从演化角度来看,这种“自我牺牲”行为却是一个巨大的谜题:既然这些个体无法存活下来繁殖后代,相关的基因似乎应该逐渐消失。那么,这种行为是如何在自然选择过程中得以延续的呢?近日,由中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所定量合成生物学全国重点实验室/合成生物进化研究中心的黄术强和傅雄飞课题组在国际微生物生态学会期刊The ISME Journal发表了题为"Strong segregation promotes self-destructive cooperation"的研究,通过定量合成生物学方法揭示了微生物如何在压力环境中通过“自我牺牲”行为实现群体生存的新机制。该研究发现,在极端分散(Strong segregation)的条件下,比如群体被分散成极小的单元(甚至初始群体只有1-2个个体)时,具有自我牺牲行为的群体(Self destructive cooperation,SDC)反而能够在压力环境中稳定存在,在高强度的环境压力下变得更加显著。这一发现不仅解释了微生物自我牺牲行为的演化逻辑,还为理解压力环境如何塑造自我牺牲行为提供了新的理论。01 理论预测强分散环境有利于自我牺牲行为的演化另一方面,验证演化理论一直是该领域的一大挑战,因为这需要考虑复杂的环境因素、漫长的演化时间以及众多亚群体。为了应对这一技术挑战,研究团队依托深圳合成生物研究重大科技基础设施(Shenzhen Synthetic Biology Infrastructure)开发了一套自动化实验流程,对含有“牺牲者-作弊者(SDC-cheater)”的合成生物系统进行了高通量实验操作,成功验证了压力环境塑造牺牲行为的新理论。一般来讲,个体的行为特征应当具备某种有助于生存和繁衍的优势,从而能够代代相传。群体选择理论能够解释弱利他行为的演化,即:虽然群体中的合作者个体相对于非合作者个体处于竞争劣势,但合作者依然能够通过其他方式提升自身亚群(Subgroup)的适应度,从而在群体层面上产生优势。然而,该理论难以解释极端利他行为的演化,比如自我牺牲行为。这种行为看似完全牺牲了自身利益,不会在亚群内留下后代,在群体内部形成极端劣势,而且这种劣势往往难以通过群体层面的潜在收益来弥补。这与传统理论理解存在一定的矛盾。针对微生物自我牺牲行为的演化,本研究提出了一种新的解释:在极端分散的环境中,会形成大量的同类种群(都具备自我牺牲行为,或都具备作弊行为)和少量的异类种群(自我牺牲行为和作弊行为同时存在)。当施加环境压力或遇到外敌入侵时,具备自我牺牲行为的同类种群会通过部分个体的自我牺牲保护同伴,从而让整个种群存活下来;相反,具备作弊行为的种群则会逐渐消失。最终,大量具备自我牺牲行为的个体得以保留,从而使得“牺牲基因”能够稳定流传。研究还发现,环境压力越强,这种自我牺牲行为的保留效果越显著。这一理论不仅解释了自我牺牲行为的演化逻辑,还为理解压力环境如何塑造自我牺牲行为提供了新的视角。02 开发自动化实验流程验证自我牺牲行为的演化尽管理论分析表明,在强分散的环境中,自我牺牲行为可以维持并演化,但实验验证依然面临许多挑战。主要难点在于:如何构建一个可重复的实验方案来准确模拟这种行为及其与“作弊者”之间的关系,以及整个演化过程。为应对该技术挑战,研究团队首先利用构建的合成生物学系统来分别模拟“牺牲者-作弊者”,其中,“牺牲者”通过程序性死亡(Programmed cell death)释放公共产物(Public goods),公共产物能够有效降低环境压力使幸存者存活;而“作弊者”既不产生公共产物也不进行程序性死亡。然后,依托合成生物研究重大科技基础设施和自主开发的自动化实验流程(自动化生物铸造厂)精确控制两者的初始比例、分散强度和环境压力(Stress)等关键变量,系统性地评估了这些因素对自我牺牲行为的影响。实验验证了在一定环境压力下,弱分散操作有利于“作弊者”的演化,而强分散操作更有利于“牺牲者”的演化,当增加环境压力(提高抗生素浓度)时,该演化结果更加明显。这一结果与理论预测高度一致,表明定量合成生物学技术和高通量自动化实验流程的结合,可以有效验证复杂的演化生物学问题。该研究拓展了演化生物学研究中经典的群体选择理论,揭示了强分散如何促进自我牺牲行为的演化,为理解利他行为的演化机制提供了新的视角。同时,本研究展示了定量合成生物学与重大科技基础设施在探索复杂演化现象中的巨大潜力。该发现不仅有助于解析自然界中极端利他行为的演化逻辑,还可能为生物膜控制、抗生素耐药性治理等实际应用领域提供新的理论指导。中国科学院深圳先进技术研究院研究员黄术强和傅雄飞为本文共同通讯作者。中国科学院深圳先进技术研究院博士生温羚玲;中国科学院深圳先进技术研究院副研究员白阳为论文的共同第一作者。该研究得到了科技部重点研发计划“合成生物学”专项和中国科学院先导项目等支持。文章上线截图图1. 强分散促进自我牺牲行为的演化。图中展示了在强分散(Strong segregation)条件下,自我牺牲行为如何通过分散、增殖、加压和合并四个步骤演化的过程。左侧显示,在强分散条件下,自我牺牲者的比例增加,表明自我牺牲行为更易被选择;右侧则显示,在弱分散条件下,自我牺牲者的比例减小,表明自我牺牲行为逐渐消亡。图2 自动化生物铸造厂验证强分散下的自我牺牲行为演化。展示了使用生物工厂技术的自动化实验流程,包括细胞密度测量、强稀释、分离、培养和监测等步骤。

2025-03-20

-

华南植物园“一种林下仿野生灵芝种植病虫害综合防治的方法”获发明专利

近日获悉,由中国科学院华南植物园林永标等科研人员完成的“一种林下仿野生灵芝种植病虫害综合防治的方法”获国家发明专利授权。于春季进行林下仿野生灵芝种植,种植后开展病虫害调查,监测虫口及危害情况,害虫虫口数达3-5只时,采用粘和/或诱捕防治措施;害虫虫口数量达6-7以上,制作安装带有筛网的套管,采用带有筛网的套管防护措施,或者直接在灵芝菌蕾刚萌芽,采用带有筛网的套管防护措施,通过筛网观测灵芝生长状况,1-2周后调整套管位置,直至灵芝收获,当第二批灵芝萌蕾后,重新采用带有筛网的套管防护,通过筛网观测灵芝生长状况,1-2周后调整套管位置,直至灵芝收获,采用带有筛网的套管防护措施可重复多年使用。该发明成功率高,简单实用可应用于人工林等林下仿野生灵芝种植中。

2025-03-26

-

华南植物园“2’,3,4’,5,6’-五羟基-3’-异戊烯基查尔酮类似物及其应用”获发明专利

近日获悉,由中国科学院华南植物园温玲蓉等科研人员完成的“2’,3,4’,5,6’-五羟基-3’-异戊烯基查尔酮类似物及其应用”获国家发明专利授权。该发明的2’,3,4’,5,6’-五羟基-3’-异戊烯基查尔酮可显著抑制柑橘采后主要致病菌柑橘绿霉菌、柑橘青霉菌和柑橘酸腐菌,其作用效果高于商业杀菌剂咪鲜胺。因此,该发明为研究和开发新的抗菌药物提供了候选化合物,也为新的水果保鲜剂的开发利用提供新途径。

2025-03-26

-

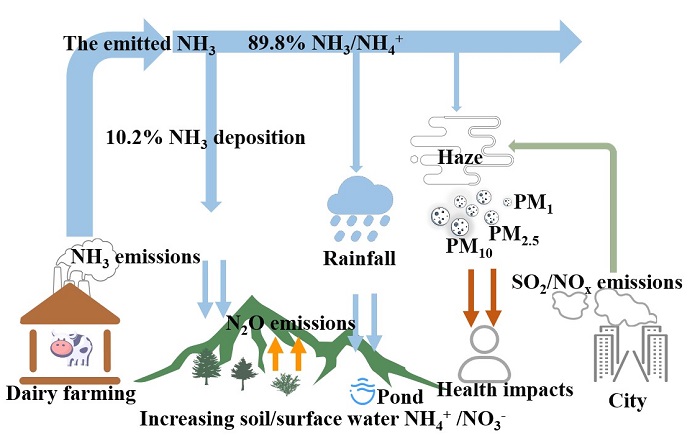

亚热带所 | 集约化养殖场氨排放增加大气氮沉降和气溶胶污染取得进展

氨气是大气中含量最高的碱性气体,与酸性气体反应会形成二次气溶胶造成空气污染。大气中氨气及其衍生物的干湿沉降也是大气氮沉降的重要来源,并导致自然生态系统富营养化。近年来,国内外有关通过减少氨气排放来控制大气气溶胶污染和富营养化的呼声越来越高。集约化养殖场是氨气的重要排放源,氨气排放后如何其在源周边产生沉降并影响大气氮的总沉降以及如何影响大气气溶胶PM2.5组成及浓度仍不清楚。氨气是大气中含量最高的碱性气体,与酸性气体反应会形成二次气溶胶造成空气污染。大气中氨气及其衍生物的干湿沉降也是大气氮沉降的重要来源,并导致自然生态系统富营养化。近年来,国内外有关通过减少氨气排放来控制大气气溶胶污染和富营养化的呼声越来越高。集约化养殖场是氨气的重要排放源,氨气排放后如何其在源周边产生沉降并影响大气氮的总沉降以及如何影响大气气溶胶PM2.5组成及浓度仍不清楚。针对上述问题,中国科学院亚热带农业生态研究所土壤生态与环境课题组基于前期建立的大气氨气近源沉降研究方法,对我国华中地区典型集约化奶牛场(月存栏量为800头至1000头)进行长达一年的近源大气氨沉降、氮总沉降与气溶胶污染研究。研究发现,养殖场的氨气平均排放量为26.3 kg N yr−1 head−1,氨气近源(养殖场周边500m范围)平均沉降量为20 kg N ha-1 yr-1,占到氨气年排放的10.2%。近源大气氨沉降呈现显著的时空变异,主要受养殖场氨排放、风向、风频及风速等气象因子驱动。距养殖场500 m范围内,大气氮总沉降量高达78.4 kg N ha-1 yr-1,是周边非养殖区氮沉降量的2.1倍。养殖场PM2.5浓度平均为79 μg m-3,是相邻城市点PM2.5年均值的1.8倍,含铵二次气溶胶组分NH4+、NO3-、SO42-是PM2.5重要组分,占PM2.5质量浓度23.1%–52.0%,且PM2.5浓度与PM2.5中NH4+浓度呈显著正相关,表明氨气排放对大气气溶胶污染具有促进作用。本研究表明养殖场氨气排放造成近源区是大气氮沉降和气溶胶污染的热点区域,今后有必要加强制约化养殖场氨排放的管控。该项研究成果分别以Increased nitrogen deposition and airborne particulate matter pollution in the vicinity of intensive animal farms caused by ammonia emissions为题发表在农业生态环境领域著名期刊Agriculture Ecosystems & Environment上。已毕业联合培养博士生易武英是论文第一作者,亚热带所沈健林研究员以及长江大学刘国平教授是该文通讯作者,亚热带所王敏研究员、澳大利亚墨尔本大学Deli Chen教授等参与了论文研究工作。该研究得到国家自然科学基金、湖南省自然科学杰出青年基金、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。论文链接集约化养牛场氨气排放、近源沉降及其生态环境影响示意图集约化养殖场八个主风向近源区不同距离处氨气沉降量养殖场PM2.5、PM2.5含铵气溶胶组分浓度及其相关关系

2025-03-26

-

“十四五”国家重点研发计划“荔枝、柚等热带水果产业关键技术研发与集成示范”项目启动会召开

3月15日,“十四五”国家重点研发计划“乡村产业共性关键技术研发与集成应用”重点专项“荔枝、柚等热带水果产业关键技术研发与集成示范”项目启动会暨实施方案论证会在广州燕岭大厦顺利召开。该项目由中国科学院华南植物园牵头,联合华南农业大学、中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、海南大学、广西壮族自治区农业科学院、湖南省农业科学院、中国农业大学、西南大学等19家科研院所及龙头企业共同承担,旨在通过全产业链技术突破推动热带水果产业高质量发展。参加会议的主要专家有中国农村技术开发中心委派的专项总体组专家浙江省农科院食品科学研究所郜海燕研究员、北京工商大学王静教授,以及技术咨询专家重庆大学李正国教授、仲恺农业工程学院肖更生研究员、福建省农业科学院郑少泉研究员、广州市从化区华隆荔枝产业研究院总经理刘锐波。出席会议的领导有中国农村技术开发中心产业科技处处长王峻和刘树勋专员以及华南植物园副主任叶清。项目嘉宾及项目负责人、课题负责人、研究骨干成员、科研管理部门相关同志等70余人参加了项目启动会,启动会和实施方案论证会分别由王俊处长和郜海燕研究员主持。会议中,叶清致开幕辞,代表项目牵头单位感谢各位领导、专家对项目的长期支持,并表示华南植物园承担此次国家重点研发计划项目责任重大,将为项目实施提供各项工作保障,确保项目顺利推进。中国农村技术开发中心产业科技处王峻处长也在会上致辞,他对项目的立项表示祝贺,并强调此次项目启动会的重要性,强调确保项目顺利实施的必要性。他希望项目组能够精准落实目标任务,制定详细的实施方案,确保各项工作有序推进。刘树勋专员围绕项目推进、财务培训、实施职责、成果规范等多方面,对项目管理及实施相关事项进行讨论并做出了明确要求。随后的实施方案论证环节,项目首席段学武研究员及各课题负责人分别对项目和课题的总体目标与考核指标、研究内容与任务分工、技术路线与研究方法、工作计划与时间安排、经费预算与效益分析、组织管理与保障措施、基础工作落实与开展情况、启动三问落实情况等方面进行了详细汇报。该项目主要针对热带水果产业中存在的优良品种短缺、轻简高效种植技术滞后、保鲜和加工技术不足等问题,通过新品种筛选、绿色高效栽培技术研发、贮运保鲜技术创新、精深加工技术研发及全产业链集成示范,推动荔枝、柚、砂糖橘、番木瓜等热带水果产业的技术升级和可持续发展。专家组质询与讨论环节,专家们对项目实施方案提出了宝贵意见,认为该方案目标明确、技术路线清晰、组织管理机制完善,创新性和可行性较强。最终,专家组一致通过了实施方案的论证。专家组组长郜海燕研究员总结强调了该重点专项的定位,整合岭南或南方水果相关地区开展项目,很有意义和价值,能服务热带水果产业;项目应围绕产业需求解决技术问题,凝练创新成果,形成标准,便于推广应用;希望课题组要对成果严格把关,要及时与专家组和中心保持沟通,项目成果切实为国家重大需求提供支持。段学武研究员会后表示,将根据专家组的建议进一步优化实施方案,强化课题组之间的协作与沟通,确保项目高质量按时完成。会议现场会议合影

2025-03-25

-

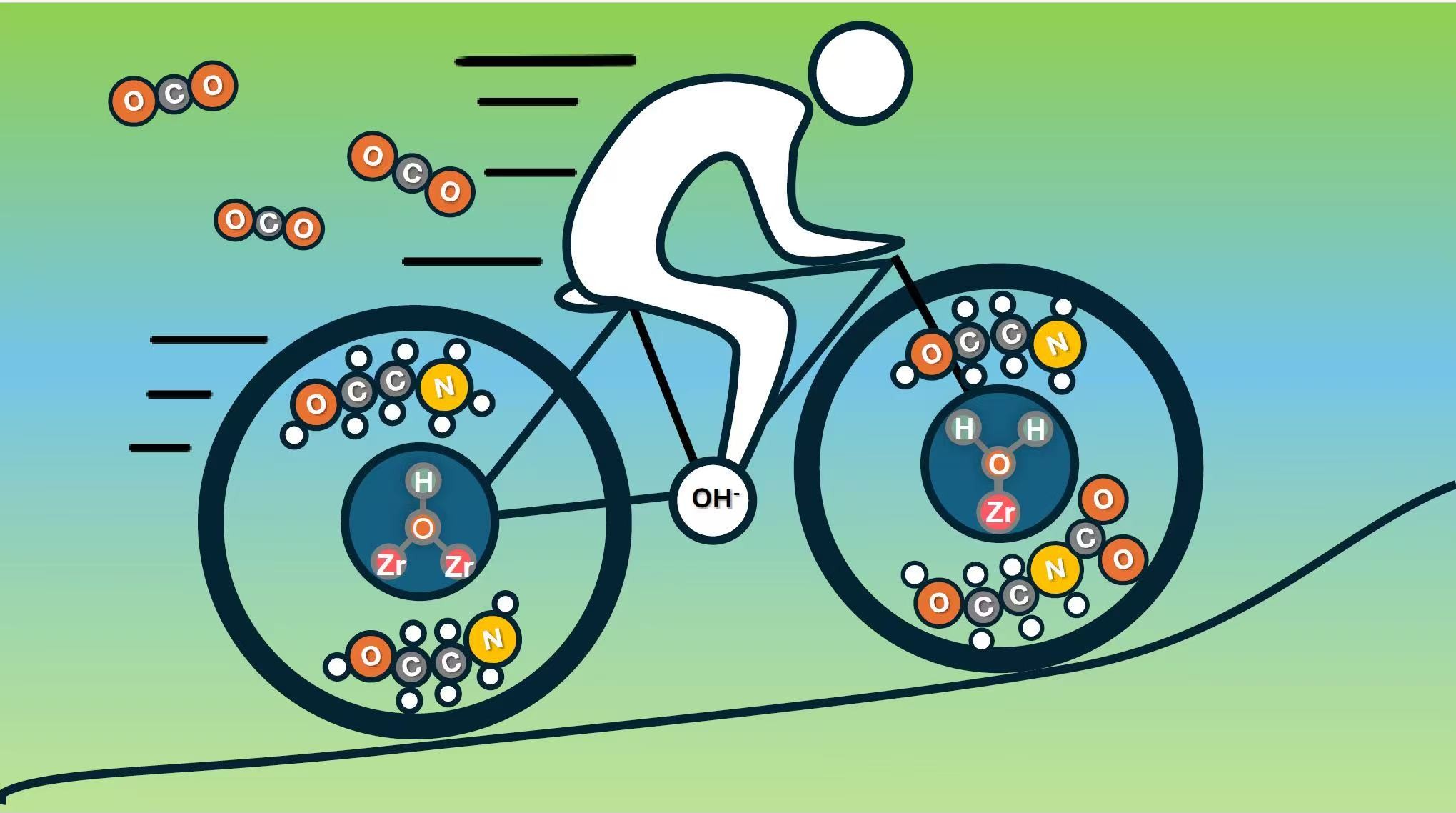

广州能源所提出胺法碳捕集溶剂的催化再生新路径

近日,中国科学院广州能源研究所廖玉河研究员联合比利时鲁汶大学和法国道达尔能源公司,报道了一种酸碱协同催化胺法碳捕集溶剂再生的新路径。该研究提出,固体ZrOxHy催化剂可显著提升胺溶液中二氧化碳(CO2)的脱附速率,在固定床反应器中表现出2.5倍的CO2脱附增强效果。相关成果以Proximity-independent acid-base synergy in a solid ZrOxHy catalyst for amine regeneration in post-combustion CO2 capture process为题,发表于《自然-催化》(Nature Catalysis)。近日,中国科学院广州能源研究所廖玉河研究员联合比利时鲁汶大学和法国道达尔能源公司,报道了一种酸碱协同催化胺法碳捕集溶剂再生的新路径。该研究提出,固体ZrOxHy催化剂可显著提升胺溶液中二氧化碳(CO2)的脱附速率,在固定床反应器中表现出2.5倍的CO2脱附增强效果。相关成果以Proximity-independent acid-base synergy in a solid ZrOxHy catalyst for amine regeneration in post-combustion CO2 capture process为题,发表于《自然-催化》(Nature Catalysis)。胺溶液吸收捕获二氧化碳是成熟的碳捕集技术之一,当前有望广泛应用于燃煤电厂、水泥、钢铁等行业。但是,该技术脱附CO2以再生胺溶剂需要较高温度(>120℃),导致溶剂再生过程能耗高(占整个碳捕集过程能耗的60%以上)和溶剂降解,且高温胺溶液腐蚀设备。针对上述问题和基于前期研究基础(ACS Catalysis,2022,12,11485-11493),该工作通过调控溶胶-凝胶合成方法的pH值,获得了富含桥联羟基(-OHb)和端位羟基(-OHt)的ZrOxHy固体催化剂。原位表征和动力学研究表明无需这两种羟基在催化剂表面的空间邻近性,通过催化剂羟基之间的酸(-OHb)碱(-OHt)平衡和协同催化即可实现氨基甲酸盐解离与质子转移的双循环反应,从而提升CO2的脱附速率。在固定床实验中,ZrOxHy催化剂表现出优异的催化性能,在95℃条件下CO2从胺溶液中的脱附速率提升2.5倍,显著降低了溶剂再生能耗和再生温度。该催化剂也具有良好的循环稳定性和可回收性。该工作得到了国家自然科学基金面上项目等项目资助。

2025-03-24

-

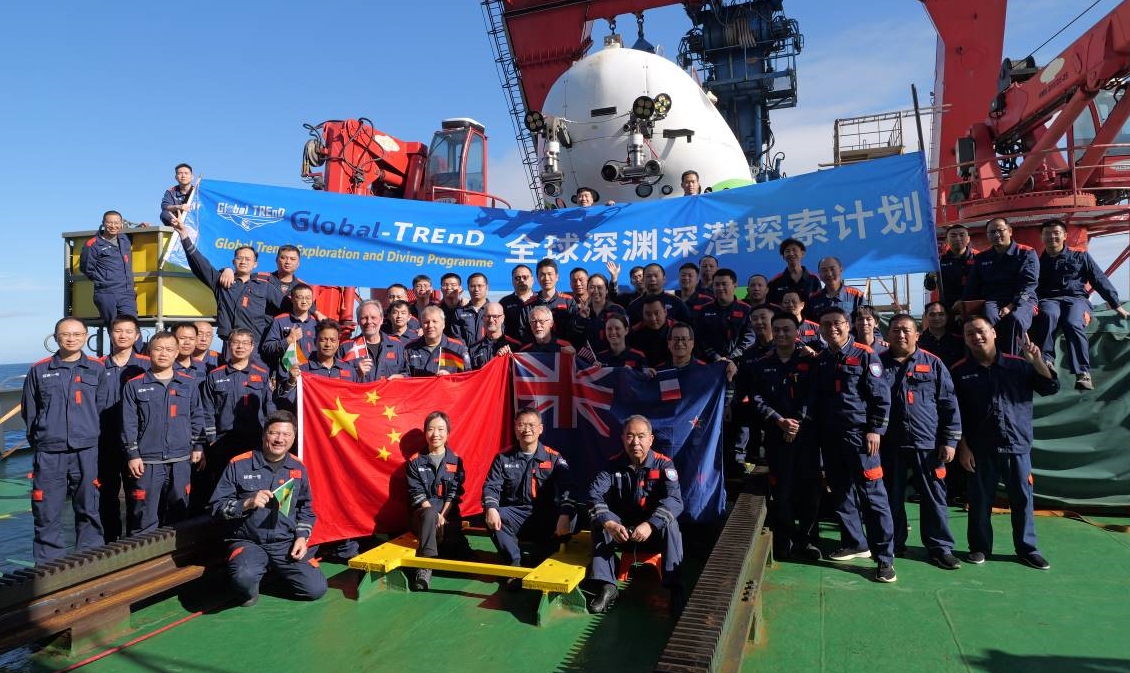

“全球深渊深潜探索计划”完成中国-新西兰普伊斯哥海沟载人深潜联合科考航次

在中国科学院“全球深渊深潜探索计划”的支持下,2025年3月21日,中国科学院深海科学与工程研究所深海科学与智能技术全国重点实验室联合新西兰国家水与大气研究所共同组织实施并完成了为期80天的中国-新西兰普伊斯哥海沟载人深潜联合科考航次。深渊,特指水深超过6000米的深海区域,具有超高静水压力、黑暗、低温、构造活跃等特点,是地球最极端的海洋环境,其复杂的板块构造活动孕育了独特的化能生态系统与未知的生命形式,是地球科学与生命科学领域产生重大发现和理论突破的最前沿领域。依托国际上唯一的强作业能力万米载人潜水器“奋斗者”号以及“探索”系列科考船为全球深渊科考平台,中国科学院部署启动“全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”,中国科学院深海科学与工程研究所(简称“深海所”)作为该计划的牵头单位,进一步开展多国联合、多学科综合深潜考察。该计划得到了来自新西兰、智利、丹麦、印度尼西亚、巴西、德国等10多个国家的参与和支持,已对马里亚纳、雅浦、克马德克、蒂阿曼蒂那、瓦莱比-热恩斯、爪哇、千叶-勘察加、阿留申、普伊斯哥等九条全球主要海沟深渊进行了载人深潜科考,取得一系列原创性科学发现,创造多项世界载人深潜作业纪录。航次合影在“全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”的支持下,2025年1月1日至3月21日,深海所“深海科学与智能技术”全国重点实验室联合新西兰国家水与大气研究所共同组织实施了中国-新西兰普伊斯哥海沟载人深潜联合科考航次。本航次是国际首次对普伊斯哥海沟开展载人深潜科学考察,也是中国-新西兰第二次实施载人深潜联合科考航次。该航次由来自新西兰、马来西亚、丹麦、德国、法国、巴西、印度、中国等8个国家,深海所、新西兰国家水与大气研究所、新西兰国家博物馆、南丹麦大学、德国亥姆霍兹极地与海洋研究中心、法国国家科学研究中心、巴西圣保罗大学、海南省深海技术创新中心等10家单位,68名科考队员共同参与。“全球深渊深潜探索计划(Global TREnD)”携手全球伙伴挺近深渊中国载人深潜运维技术继续领先国际水平,深潜作业能力得到进一步提升。这是国际首次在处于魔鬼西风带的普伊斯哥海沟开展载人深潜科考航次,在极恶劣海况下完成32个潜次任务,创造了75小时5潜次的中国载人深潜新纪录。形成了依托我国深潜装备的高效、高水平国际合作能力。本航次是中国-新西兰科学家共同设计、多国科学家共同实施的深渊载人科考航次,9个潜次任务由外籍科学家完成;航次采集样品和数据由参航科学家共享,依托我国深潜大装备的国际合作与协调机制日趋成熟。首次实现人类下潜至普伊斯哥海沟最深处。通过载人深潜观察到大量新奇的生命现象;采集了一批宝贵的生物样品,大部分为深度新纪录或疑似新物种;采集了一批不同岩性的岩石样品,为揭示俯冲过程和机制研究提供了重要样本。“全球深渊深潜探索计划”也得到了中国科学技术部和海南省的大力支持,后续将进一步拓展全球深渊研究网络,携手全球伙伴,继续挺进全球深渊,攀登深海科学高峰。深海生物

2025-03-22

-

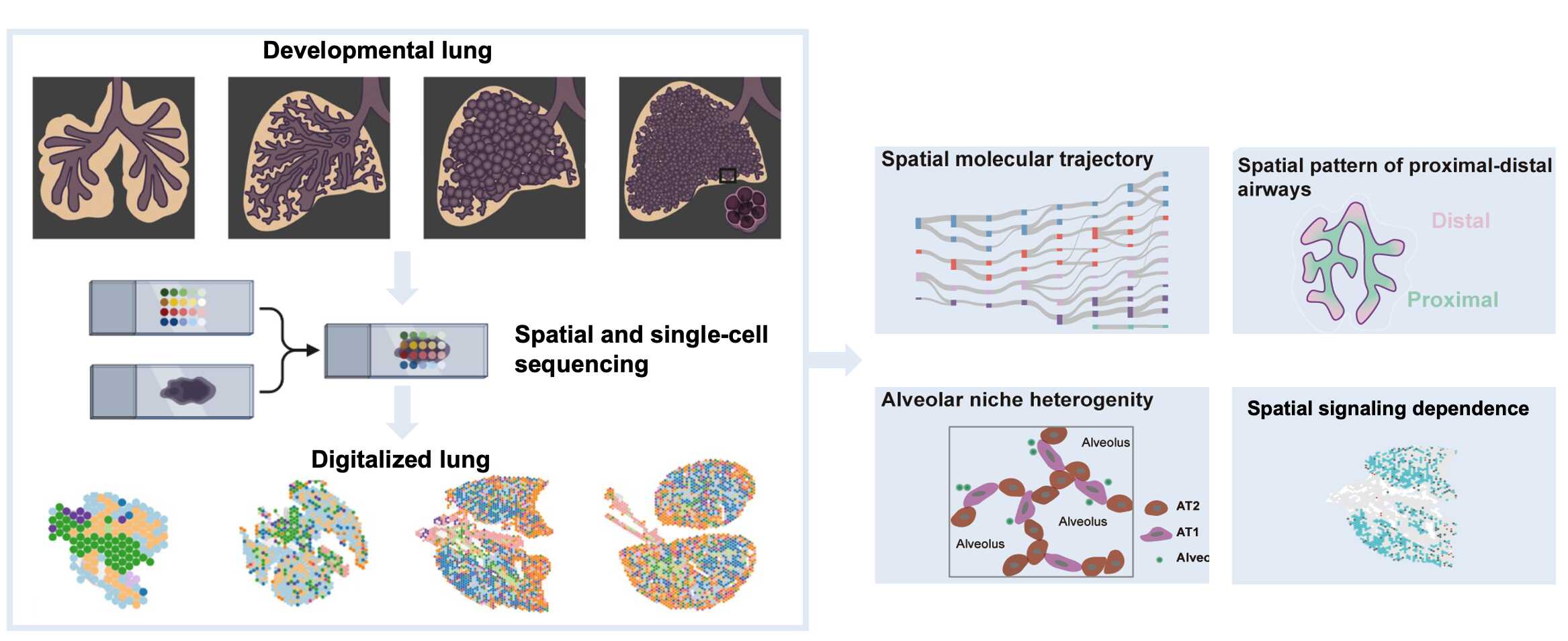

广州健康院合作绘制小鼠肺发育时空分子图谱

3月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院彭广敦团队联合广州实验室索生宝、崔桂忠团队在Science Bulletin上在线发表了最新研究成果,成功绘制了小鼠肺发育的时空转录组图谱,为理解肺这一重要器官的发育过程提供了全新的分子和细胞生物学视角。研究团队运用高通量空间转录组技术,对小鼠从胚胎第12.5天(E12.5)到出生后(P0)的肺发育过程进行了详细描绘。通过这一技术,研究人员能够精准地分析基因在空间和时间上的表达模式,从而揭示肺发育过程中的复杂调控机制。研究揭示了肺气道沿近端-远端轴的发育过程,不同区域展现出独特的基因表达模式。近端(靠近气管)区域中,Sox2和Foxj1基因表达丰富;而在远端(靠近肺泡)区域,Sox9和Etv5基因则更为突出。这一发现有助于理解气道发育的空间特异性调控机制。研究发现了两个不同的肺泡生态位(D2和D7),它们处于不同的发育状态。其中,D2生态位以Angpt2和Epha3基因的高表达为标志,表现出更高的成熟度,并在出生时的肺泡发育成熟中发挥关键作用。这一发现揭示了肺泡发育过程中的异质性,为深入理解肺泡成熟的调控提供了线索。研究团队鉴定了驱动肺发育的关键转录因子和调控网络。例如,Foxa1在近端气道的发育中起着至关重要的作用,而Tbx2和Cux1则对于远端气道和肺泡成熟至关重要。这些转录因子通过复杂的调控网络,精确地指导肺发育过程中的细胞分化和组织形成。在更成熟的肺泡生态位中,VEGF、ANGPT和EPHA等信号通路高度活跃。这些信号通路在肺泡成熟和血管生成中发挥着重要作用。这一发现为理解肺发育过程中的细胞间通讯和微环境调控提供了重要依据。这一详细的分子图谱为理解人类肺发育提供了重要的研究基础,并可能为治疗呼吸系统疾病带来新的治疗策略。通过比较小鼠和人类肺中的空间基因表达模式,研究人员识别了物种保守和特异性的基因表达特征。这一比较分析有助于发现治疗特发性肺纤维化(IPF)和慢性阻塞性肺疾病(COPD)等疾病的新靶点,为开发针对性的治疗手段提供了科学依据。广州健康院/中国科技大学联合培养博士生孟小高、广州实验室李文佳为本文的共同第一作者。研究项目得到了国家重点研发计划、国自然以及GIBH自主部署项目等经费的支持。论文链接图1 该研究利用高通量空间转录组学绘制小鼠胚胎期主要阶段到出生后P0天的时空分子图谱,突出了肺发育的分子轨迹、近端和远端气道发育的空间模式、肺泡发育的生态位异质性和肺发育中的信号通路调控。

2025-03-21

-

广州地化所贺依琳等:微生物驱动氟碳铈矿溶解为风化壳型稀土矿床提供成矿物源(GCA)

风化壳型稀土矿床(又称离子吸附型稀土矿床)是全球中重稀土资源的主要来源。在该类矿床形成过程中,原生(含)稀土矿物风化释放稀土元素是稀土最终在风化壳中以离子吸附态富集成矿的关键,但各类稀土赋存矿物的溶解行为及其对成矿的贡献尚未明晰。氟碳铈矿在成矿基岩中广泛分布,同时也是三大稀土工业矿物之一。氟碳铈矿等稀土氟碳酸盐矿物通常在半风化层便完全风化,因此认为它们的抗风化能力较弱,是成矿的重要物质来源。然而,溶解反应热力学计算结果却表明氟碳铈矿在风化壳型稀土矿床的弱酸性地下水环境中(pH=5.4–6)无法溶解(Li et al., 2022)。野外观测与模拟计算结果的不一致引发了对氟碳铈矿风化溶解机制的疑问。为此,中国科学院广州地球化学研究所何宏平研究员团队基于其前期研究(He et al.,2023,2024)提出“微生物作用可能是驱动氟碳铈矿风化释放稀土元素的重要动力”这一假设并利用风化型稀土矿床风化壳中原位栖息的微生物菌株开展了矿物溶解实验。研究发现,与热力学计算结果一致,在与风化壳深部地下水环境相近的pH = 6条件下,氟碳铈矿难以通过酸解反应被溶解。然而,相似条件下,微生物显著增强了氟碳铈矿溶解,稀土元素的溶解量提升约2个数量级。微生物释放的葡萄糖酸、酒石酸等强有机配体,通过络合和酸解作用协同促进稀土元素活化。在风化壳中氟碳铈矿等稀土氟碳酸矿物通常在弱风化层已大量风化,过快的风化速率可能导致稀土元素过早流失,反而限制了其对成矿的有效贡献。经估算,在pH = 6条件下,实验测定的氟碳铈矿的溶解速率(RCe = 10−13−10−12 mol‧m−2∙s−1)接近或略低于相似条件下估算的部分长石和云母类矿物的溶解速率。由此推断,氟碳铈矿溶解释放出的稀土元素能被这些造岩矿物风化形成的黏土矿物吸附富集,从而为成矿提供物质来源。上述发现表明微生物是驱动氟碳铈矿自然风化的重要因素,为氟碳铈矿溶解的热力学计算结果与自然现象之间的矛盾提供了可能的解释,同时也为认识风化壳型稀土矿床成矿物源以及完善其生物地球化学成矿模型提供了新视角。本研究得到了以下项目的联合资助:国家自然科学基金;国家重点研发计划;广东省科技计划项目;广州市科技计划项目。相关成果已在线发表于地球化学期刊Geochimica et Cosmochimica Acta。论文信息:Yilin He (贺依琳),Lingya Ma (马灵涯),Xurui Li (李旭锐),Xun Liu (刘洵),Xiaoliang Liang (梁晓亮),Jianxi Zhu (朱建喜),Hongping He (何宏平). Microbial-mediated bastnaesite dissolution as a viable source of clay-adsorbed rare earth elements in the regolith-hosted deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta,2025,394: 43-52.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.02.027.图 1 本研究中氟碳铈矿的溶解速率(以RCe表示)与前人研究在相似条件下测定的(A)斜长石(Pl)和钾长石(Kfs)、(B)黑云母(Bt)和白云母(Ms)的溶解速率(以RSi表示)。Buffered-biow RCe是指恒定pH = 6条件下的微生物风化实验中测得的Ce释放速率。同时将本研究中未添加缓冲剂的微生物风化实验(Exp-Biow)中稳定酸性条件下(pH ~3.7)第8至30天Ce的释放速率以及无菌化学溶解实验中的Ce释放速率置于图中以作比较. 参考文献:[1] He Y,Ma L,Li X,Wang H,Liang X,Zhu J,He H. Mobilization and fractionation of rare earth elements during experimental bio-weathering of granites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2023,343: 384-395.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.12.027. [2] He Y,Ma L,Liang X,Li X,Zhu J,He H. Resistant rare earth phosphates as possible sources of environmental dissolved rare earth elements: Insights from experimental bio-weathering of xenotime and monazite. Chemical Geology,2024,661: 122186. 文章链接:https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.122186.[3] Li MYH.,Kwong HT,Williams-Jones AE,Zhou M-F. The thermodynamics of rare earth element liberation,mobilization and supergene enrichment during groundwater-regolith interaction. Geochimica et Cosmochimica Acta,2022,330: 258-277.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.05.002.

2025-03-20