-

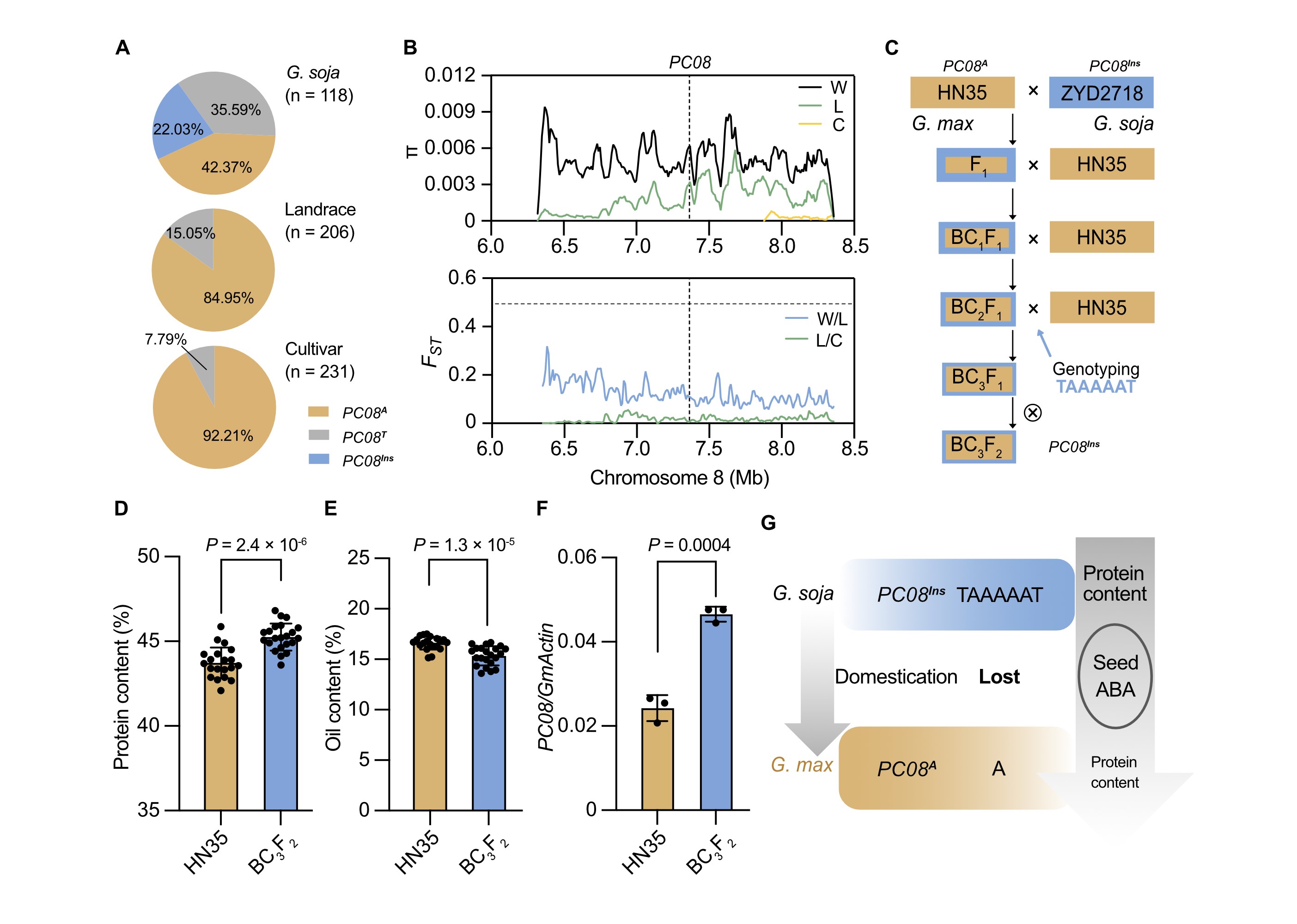

华南植物园揭示大豆驯化中遗失的蛋白含量调控位点

野生植物成功驯化为农作物,是人类文明史上的重大突破。这一过程曾极其漫长,而现代育种技术能显著加速作物改良和野生植物的快速再驯化(Doebley et al., 2006)。大豆(Glycine max L. Merr.)由野生大豆(Glycine soja Siebold & Zucc)驯化而来,野生大豆蛋白含量(50–60%)丰富,但在长期驯化过程中,选择目标主要聚焦于株型直立、荚果不易开裂、籽粒大小及含油量等性状,导致栽培大豆蛋白含量(30–40%)较低。因此,挖掘并解析野生大豆所携带的高蛋白关键遗传因子,对现代栽培大豆的蛋白产能提升具有重要意义。近日,中国科学院华南植物园侯兴亮团队在PNAS发表题为A natural allele of PC08 lost in domestication contributes to soybean seed storage protein accumulation的研究论文,研究团队鉴定了一个在野生大豆驯化过程中遗失的高蛋白等位基因。研究团队利用全基因组关联分析(GWAS),鉴定到一个调控蛋白含量关键基因PC08(Protein Contributor 08),PC08是脱落酸(ABA)生物合成的限速酶NCED5同源基因。进一步分析发现,其启动子上的短序列插入导致基因表达水平升高,进而通过调节ABA含量促进种子贮藏蛋白积累。群体驯化分析进一步揭示,高蛋白含量单倍型PC08Ins仅存在于野生大豆中,是栽培大豆驯化过程中遗失的关键等位基因。回交改良结果表明,将高蛋白位点PC08Ins导入栽培大豆黑农35后,其种子蛋白含量得到显著提高,展现出巨大的育种应用前景。侯兴亮研究团队长期致力于大豆种子发育及品质形成研究,并取得了一些重要进展(Yu et al., Nature Plants, 2023; Li et al., Molecular Plant, 2024; Zhang et al., Nature Communications, 2025)。该研究进一步鉴定到大豆种子蛋白含量形成位点的关键基因。中国科学院华南植物园博士后刘书为该论文第一作者,侯兴亮研究员与李晓明副研究员为共同通讯作者,广州大学孔凡江教授、华南植物园张春雨副研究员、硕士生曾珮淳和已毕业硕士生班定悦参与了该研究。相关研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目的资助。图. 大豆驯化中遗失的PC08等位基因提高种子蛋白含量

2025-11-03

-

《车八岭石松类和蕨类植物图鉴》出版发行

近日,中国科学院华南植物园园艺科学研究中心陈红锋研究员和广东车八岭国家级自然保护区张应明高级工程师、翁少君工程师主编的《车八岭石松类和蕨类植物图鉴》图书,由中国林业出版社正式出版发行。本书每一个数据背后,都是研究团队无数次实地考察与严谨考证的成果。 根据《中国生物物种名录 2025 版》统计,中国已知的石松类植物有3科 12属195种、蕨类植物有39 科179属2498 种(含种下等级),是全球石松类和蕨类植物多样性最为丰富的地区之一,为植物资源的研究、保护和可持续利用提供了坚实基础。自 20 世纪末以来,车八岭保护区定期开展生物多样性调查,并持续发现新物种及新分布记录。然而,最近一次针对石松类和蕨类植物的系统调查距今已逾 20 年。在此期间,气候变化和人为活动已显著改变保护区内植物的多样性格局和资源分布。近年来,地理信息系统、网络数据挖掘和分子系统学等技术的发展,为识别调查空白区域、整合多源信息与提升分类精度提供了重要工具,也为全面评估保护区植物区系特征、资源现状及其动态变化创造了前所未有的条件。作为本次调查的重要成果,《车八岭石松类和蕨类植物图鉴》系统整理并描述了保护区内229 种石松类和蕨类植物的分类信息,包括形态特征、生态习性、分布范围、应用价值与保护等级等,为中国亚热带森林生态系统的长期监测、生物多样性保护、科学研究与科普教育提供了翔实的数据支持。

2025-10-31

-

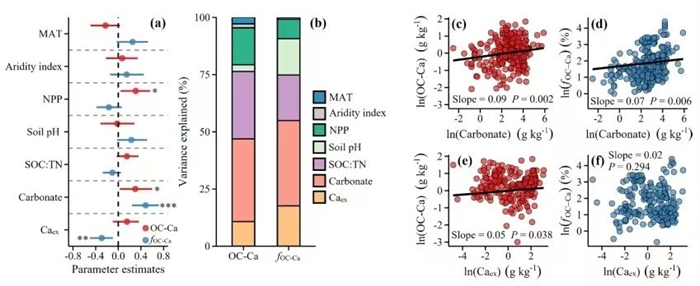

亚热带所 | 土壤无机碳主导了大陆尺度钙结合有机碳的储存

土壤有机碳(SOC)是陆地生态系统中最大的碳库,其稳定性对全球气候变化应对至关重要。基于SOC的多库特性解释其稳定性可以减少全球变化下SOC动态预测的不确定性。作为SOC中的一个重要组分,钙结合有机碳(OC-Ca)被认为通过钙桥作用增强SOC的稳定性。然而,OC-Ca的大尺度分布规律、全球变化响应及主导影响机制仍不明确。土壤有机碳(SOC)是陆地生态系统中最大的碳库,其稳定性对全球气候变化应对至关重要。基于SOC的多库特性解释其稳定性可以减少全球变化下SOC动态预测的不确定性。作为SOC中的一个重要组分,钙结合有机碳(OC-Ca)被认为通过钙桥作用增强SOC的稳定性。然而,OC-Ca的大尺度分布规律、全球变化响应及主导影响机制仍不明确。基于全国范围的野外调查和文献数据,本研究首次描绘了我国不同气候带和生态系统类型OC-Ca的空间分布,探明了气候、植被和土壤性质对OC-Ca的相对影响,并利用meta分析评估了OC-Ca对氮富集的响应模式。研究发现,OC-Ca约占SOC库的 8%,且在旱区和农田生态系统储量最为丰富。融合多层次与探索性统计分析,结果表明,全国尺度土壤无机碳是预测OC-Ca积累的主导因子。水分通过调节土壤pH和碳酸盐沉淀,间接驱动OC-Ca的空间格局。相比之下,交换性钙与OC-Ca的关联较弱,甚至呈负相关,这挑战了传统观点。研究还表明,尽管氮富集促进了SOC储存,但却导致OC-Ca库的损失。这一发现凸显了氮富集可能削弱SOC稳定性的潜在风险,为评估全球变化的生态后果提供了关键科学依据。总的来说,这项工作将土壤无机碳(碳酸盐)与特定SOC组分的固存联系起来,强调了其在SOC固持和稳定中长期被忽视的贡献。研究成果不仅深化了对SOC稳定机制的理解,也为制定针对性的土壤固碳管理策略提供了理论支撑。在亚热带生态所张伟研究员和王克林研究员指导下,博士研究生唐力为第一作者,近期该研究以Soil Carbonate Dominates Calcium-Bound Organic Carbon Storage at the Continental Scale为题,在线发表在领域权威期刊Global Change Biology上。该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。论文链接土壤碳酸盐是OC-Ca积累的主导因子氮富集减少了OC-Ca库

2025-10-31

-

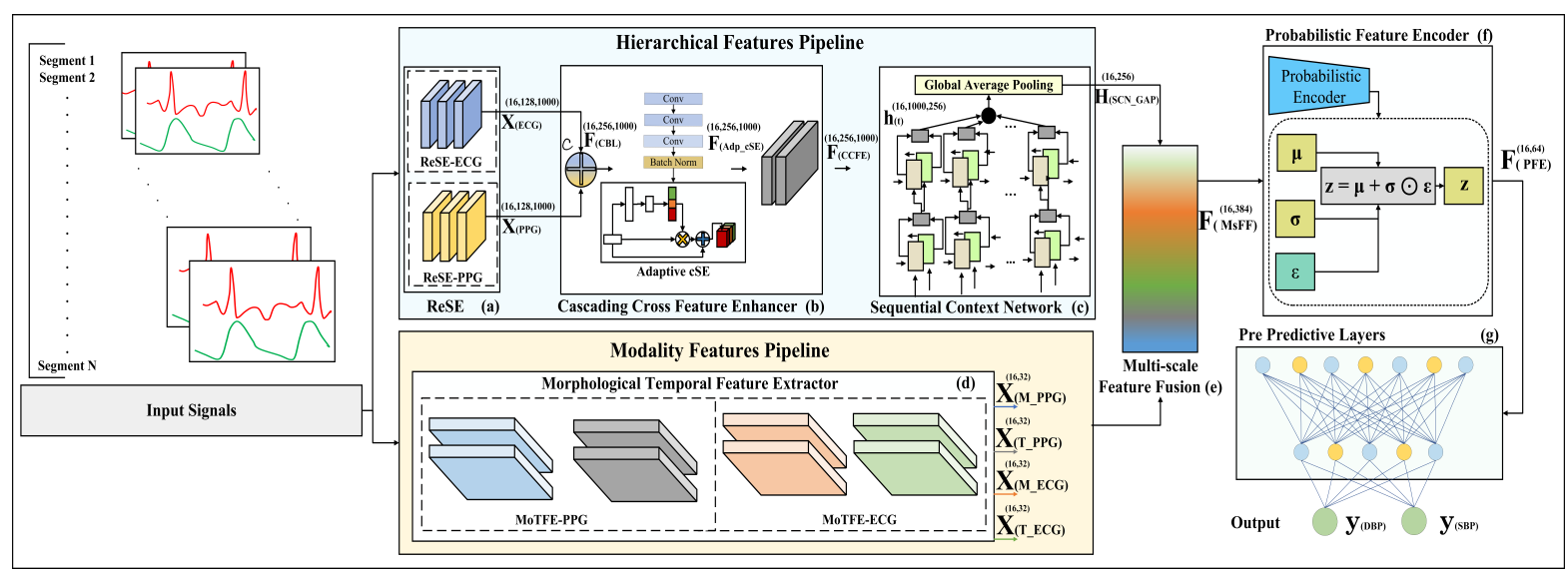

深圳先进院 | 一种无袖带穿戴血压监测模型与算法(IEEE JBHI)

血压是反映心血管功能和血管阻力的关键生理参数,也是评估整体心血管疾病风险的核心指标。它与代谢健康状况密切相关,是代谢综合征的诊断标准之一。在针对高血压或代谢综合征患者进行营养干预时,血压的动态监测是评估干预效果和进行个体化饮食调整的重要依据。无袖带血压监测技术具有连续、非侵入性等优点,为实现血压的动态监测提供了新手段,其临床与公共卫生意义日益凸显。然而,现有技术仍受限于信号处理复杂、特征表达不足以及准确度较低等关键瓶颈,致使其在真实场景中的规模化应用仍面临严峻挑战。血压是反映心血管功能和血管阻力的关键生理参数,也是评估整体心血管疾病风险的核心指标。它与代谢健康状况密切相关,是代谢综合征的诊断标准之一。在针对高血压或代谢综合征患者进行营养干预时,血压的动态监测是评估干预效果和进行个体化饮食调整的重要依据。无袖带血压监测技术具有连续、非侵入性等优点,为实现血压的动态监测提供了新手段,其临床与公共卫生意义日益凸显。然而,现有技术仍受限于信号处理复杂、特征表达不足以及准确度较低等关键瓶颈,致使其在真实场景中的规模化应用仍面临严峻挑战。2025年10月,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)聂泽东研究员团队在 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics(JBHI)发表了基于ECG与PPG的动态血压监测研究 “MuFuBP-Net: A Multimodal Fusion Network for Cuffless Blood Pressure Estimation Using Dual-Feature Pipeline With Probabilistic Feature Encoder”(Highlights文章),并以配图形式登载于 JBHI October 2025当期封面。在研究中,团队提出了一种全新的多模态融合网络模型MuFuBP-Net,用于基于 ECG 与 PPG 的无袖带血压估计。模型采用双特征提取通道架构,分别进行分层与模态特征建模;引入 Cascading Cross-Feature Enhancer(CCFE) 跨模态融合与通道注意机制,动态调节时空特征的重要性;基于变分思想设计 Probabilistic Feature Encoder(PFE),对高维融合特征进行紧凑建模与去冗,从而提升泛化能力与鲁棒性。在 MIMIC-II 与 MIMIC-III 数据库上,所提出的模型在收缩压(SBP)评估中达到MAE ± SDE ≤ 2.99 ± 4.37 mmHg,舒张压(DBP)评估中达到MAE ± SDE ≤ 2.63 ± 4.19 mmHg ,结果优于国内外同类模型,并符合 AAMI、BHS、IEEE 三大国际标准的 A 级要求。研究同时引入 LIME 可解释性分析,验证 ECG 在血压预测中的关键作用,并通过多组消融实验进一步确证模型设计的有效性与创新性。该研究为便携式、无袖带血压监测系统提供了扎实的理论与方法支撑,适用于家庭健康监测、慢病管理、精准营养干预以及资源受限地区等场景。中国科学院深圳先进技术研究院聂泽东研究员为论文唯一通讯作者。其博士研究生法哈德·哈桑(Farhad Hassan)为论文第一作者。本研究获得国家重点研发计划、中国科学院医学成像科学与技术系统重点实验室联合资助。图1 文章封面,原文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10975118/图2 JBHI Highlights 文章图3 MuFuBP-NET 算法模型图4 结果验证与对比<!--!doctype-->

2025-10-28

-

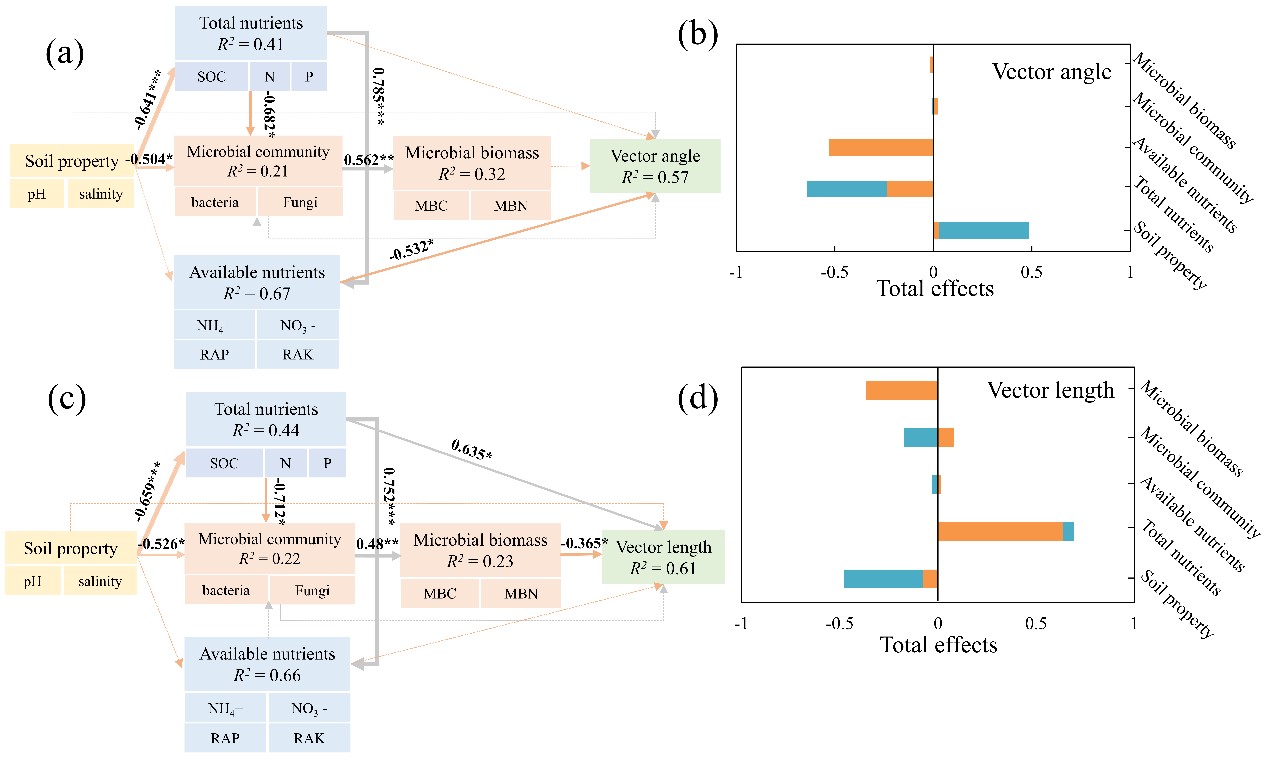

华南植物园提出热带珊瑚岛植被恢复优化模式

华南植物园鲁显楷研究员团队在Land Degradation & Development期刊发表最新研究成果,首次从微生物代谢养分限制的视角揭示了岛礁生态系统恢复中植被种植模式的优化策略,为生态工程实践提供了科学依据。在生态系统演替初期,因土壤养分贫乏,宜优先采用单一物种种植模式以快速形成基础生产力;待养分积累达到微生物代谢需求阈值后,逐步引入混交模式,通过物种互补效应提升生态系统生物多样性及稳定性。土壤微生物在陆地系统养分循环中扮演着关键调控作用。微生物代谢限制特征反映了其资源需求与营养物质供给之间的平衡,对环境变化响应敏感。热带岛礁生态系统通常具有高盐、高碱、贫瘠、持水能力差等特点,这些严重阻碍了支撑植被生长的微生物学过程,导致植被恢复面临严峻挑战。因此,如何选择适宜的恢复模式已成为亟需解决的科学问题。该研究针对热带珊瑚岛脆弱生态系统,聚焦在微生物养分代谢限制,探讨其对不同植被恢复模式的响应机制。该研究依托长期观测样地,分析了不同植被恢复模式下(无植被、单一种植和混合种植)的土壤酶化学计量特征,并运用酶化学计量和矢量模型解析了土壤微生物代谢限制状况。研究发现,热带珊瑚岛土壤养分是调控微生物代谢限制的主导因素,微生物代谢主要受碳(C)和氮(N)可利用性的强烈限制,而磷(P)并非限制因子。尤为关键的发现是,单一种植模式(如抗风桐,Pisonia grandis)比混合种植模式更能适应养分限制的岛礁环境。基于研究结果,研究团队提出在恢复初期应优先采用以抗风桐等为代表的单一种植模式,以快速建立先锋植被并有效改善土壤养分状况;待土壤养分积累至一定阈值后,再逐步过渡到混合物种策略,以提升生物多样性与生态系统服务功能。该研究从微生物角度回答了热带珊瑚岛生态系统恢复如何选择植被种植模式的问题,为我国海岛生态系统恢复与实践提供了有力的科学依据。相关成果以“Effects of different ecological restoration paradigms on soil microbial metabolic limitation in a tropical coral island”在线发表于国际知名刊物Land Degradation & Development(《《土地退化与发展》》)。中国科学院华南植物园博士生魏文涛为论文第一作者,已出站博后何小香为共同第一作者,鲁显楷研究员为通讯作者。华南植物园任海、闫俊华、叶清、王法明研究员等参与了该研究。研究得到国家重点研发计划项目等资助。文章链接: https://doi.org/10.1002/ldr.70258图1. 热带珊瑚岛不同植物种植模式下土壤酶活性图2. 热带珊瑚岛不同植物种植模式下酶矢量特征图3. 土壤性质、土壤养分以及微生物性质对微生物养分限制的主要影响途径

2025-10-31

-

亚热带所 | 内生微生物合成菌群助力作物健康生长与土传病害防控研究取得新进展

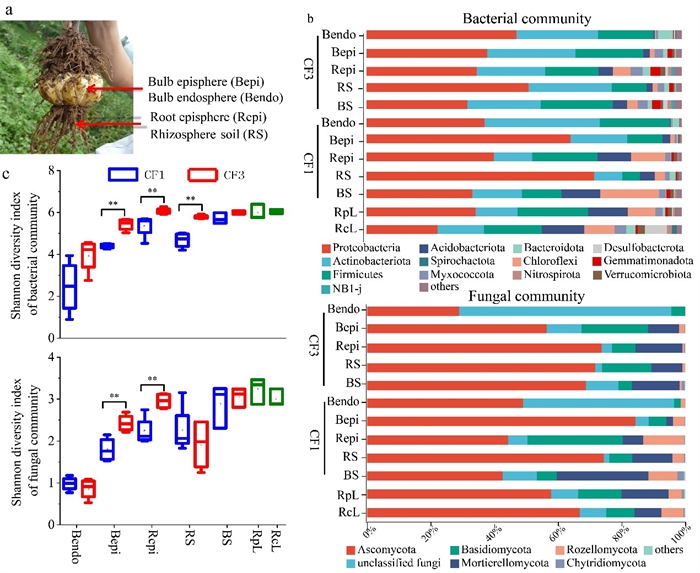

植物内生微生物(endophytes)作为与植物共生的关键微生物类群,在促进植物健康、增强养分吸收及维持系统抗病性等方面发挥着重要作用。与化学农药相比,利用内生微生物开展生物防控(biocontrol)具有环境友好与可持续性优势。然而,如何从复杂的自然微生物组中筛选有效菌株,构建具有定向抑病功能且稳定性强的人工合成微生物群落(Synthetic Communities, SynComs),并阐明其作用机制,仍是当前微生物生态与植物保护领域的重要课题。植物内生微生物(endophytes)作为与植物共生的关键微生物类群,在促进植物健康、增强养分吸收及维持系统抗病性等方面发挥着重要作用。与化学农药相比,利用内生微生物开展生物防控(biocontrol)具有环境友好与可持续性优势。然而,如何从复杂的自然微生物组中筛选有效菌株,构建具有定向抑病功能且稳定性强的人工合成微生物群落(Synthetic Communities ,SynComs),并阐明其作用机制,仍是当前微生物生态与植物保护领域的重要课题。本研究综合运用田间采样、微生物组测序及功能验证等方法,系统解析了食用百合在长期连作体系下内生菌群的结构动态。研究发现,连作不仅导致土传病原真菌尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)的积累,同时也伴随有益菌群(如Pseudomonas、Bacillus)的协同富集,形成一种“拮抗—平衡”的复杂微生态网络。共现网络分析进一步表明,伯克霍尔德氏菌科(Burkholderiaceae)与假单胞菌属(Pseudomonas)在维持根系微生物稳态中发挥核心作用。值得关注的是,内生细菌中约50%来源于根际土壤,而内生真菌中土源比例不足10%,反映出宿主对内生真菌具有强烈的选择性过滤效应。在此基础上,研究团队从百合鳞茎中分离获得包括根瘤菌属(Rhizobium)、甲基杆菌属(Methylobacterium)及真菌Talaromyces属在内的核心拮抗菌株,并通过组合筛选构建了多种合成菌群。试验结果显示,复合菌剂在促进植株生长与抑制病原菌方面均优于单一菌株,且含有真菌组分的复合菌剂在促生与抑病能力上显著优于仅含细菌的组合。该研究揭示了连作条件下百合内生微生物群落的生态动态与功能协同机制,创新提出了基于核心菌群构建“定向拮抗型合成微生物群落”的新策略。研究表明,合理设计的SynCom不仅能有效抑制土传病原真菌,还可促进植物生长,为缓解连作障碍和减少化学农药依赖提供了可持续的生态解决方案。该成果在微生物生态学理论与农业应用之间构建了新的桥梁,对推动绿色农业与土壤健康管理具有重要的科学意义与应用价值。相关研究成果以Decoding Endophytic Microbiome Dynamics: Engineering Antagonistic Synthetic Consortia for Targeted Fusarium Suppression in Monoculture Regimes为题,发表于Horticulture Research。论文通讯作者为中国科学院亚热带农业生态研究所朱宝利研究员,第一作者为秦红灵副研究员。论文链接连作引起的百合内生微生物群落变化百合内生细菌和真菌拮抗病原菌(Fusarium oxysporum)效果及机制

2025-10-30

-

“奋斗者”号完成北极科考,将我国载人深潜从“全海深”拓展至“全海域”

2025年10月27日,由自然资源部、中国科学院共同组织,中国科学院深海科学与工程研究所牵头,依托我国自主设计建造的国际首艘具破冰能力的载人深潜作业母船“探索三号”及“奋斗者”号载人潜水器,执行北极载人深潜任务的科考队顺利返回。2025年10月27日,由自然资源部、中国科学院共同组织,中国科学院深海科学与工程研究所牵头,依托我国自主设计建造的国际首艘具破冰能力的载人深潜作业母船“探索三号”及“奋斗者”号载人潜水器,执行北极载人深潜任务的科考队顺利返回。“奋斗者”号在北极共完成了43个潜次作业任务,并与“蛟龙”号载人潜水器实现了水下联合作业,创新了我国双载人潜水器水下协同作业模式。今年7月22日,北极载人深潜科考队从三亚出发,会同“蛟龙”号载人深潜团队,共赴北冰洋海域执行深潜任务。本航次执行的是自然资源部主责、中国21世纪议程管理中心管理的“十四五”国家重点研发计划“深海和极地关键技术与装备”重点专项任务,历时98天,航行15000余海里。期间,科考队在北冰洋作业56天,冰区航行1989海里,进行了一系列科学考察和试验,“奋斗者”号完成43个潜次作业任务,并与“蛟龙”号进行了水下协同作业。特别是在海冰覆盖率大于80%的中央海盆,科考队进行了国际上首次加克洋中脊的载人深潜科考,“奋斗者”号在29天中完成32个潜次,潜次平均水中时间大于9小时,平均海底作业时间大于6小时,最大下潜深度5277米。深潜作业经历了极昼、极夜、融冰期和结冰期,克服了低温、大风困难。本航次验证了“奋斗者”号载人潜水器和“探索三号”母船在极地冰区的作业能力和应用价值,实现了一系列极区深潜科考作业的船载/潜载国产技术的突破。科考队建立了极区极端环境下“奋斗者”号载人深潜作业规程,开创了在密集冰区“船潜协同”的移动式冰潜新模式,在海冰不断漂移的恶劣环境中实现了精准导引、安全上浮,大大增加了极区载人潜水器海底作业时间的范围,锻炼和培养了一支极区载人深潜科考队伍,使我国成为目前世界上唯一在北极密集海冰区进行连续载人深潜的国家,进一步确立了我国在载人深潜技术领域的国际领先地位。基于“探索三号”和“奋斗者”号高精度及常规化作业优势,科考队采集了一批珍贵的水体、沉积物、岩石和生物样品,获得了大量的观测数据,将为深入研究北极气候快速变化、北极超慢速扩张背景下加克洋中脊海底地质过程、极区生命演化和适应机制等提供重要科学支撑。本航次纳入我国第15次北冰洋科学考察,得到了科学技术部、国家自然科学基金委、海南省人民政府、中国船舶集团等相关部门和单位的支持,共有来自16家科研院所、高校和企业的80名科考队员参加。探索三号”在北极密集冰区破冰航行蛙人在北极密集冰区回收“奋斗者”号“奋斗者”号在北极密集冰区被起吊出水<!--!doctype-->

2025-10-30

-

中国科学院南海海洋研究所超净化学实验室正式运行

近日,中国科学院南海海洋研究所建设的超净化学实验室(简称超净室)顺利完成各项验收与试运行,正式投入使用。该超净室按照目前国际一流标准要求和设计理念,历经一年多高标准建设,于2025年9月通过综合验收,标志着研究所在海洋科研支撑能力方面迈上新台阶。超净室整体构建了符合ISO 14644-1标准的洁净实验体系,建设了五间共75平方米恒温、恒湿的样品前处理超净实验室(整体千级,局部百级),两间共57平方米恒温、恒湿的仪器超净实验室(千级),以及100平方米的常规地球化学实验室。本超净室配套有Nu Instruments Plasma 3型多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)、瑞索193nm准分子激光剥蚀系统(LA)和Agilent 7900电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等先进分析仪器及PFA亚沸蒸馏器、色谱分离柱、Millipore超纯水机、电子天平等配套实验设施,形成了覆盖试剂纯化、样品前处理、仪器测试与数据分析的全流程实验平台,为开展海洋元素与同位素地球化学研究提供了高质量的技术支撑。本超净室将致力于建设成为国内一流水平的标杆实验室,其特色主要体现在精细的功能分区,以满足不同类型样品的消解、分离、纯化过程中对洁净度、空间等的特殊要求,未来将持续为海洋地质、海洋环境与海洋资源等研究领域提供可靠、高效的技术支撑,进一步推动我国海洋科学研究的深入发展。

2025-10-23

-

亚热带生态所 | 喀斯特富钙基岩生境重塑森林物种多样性纬度格局取得进展

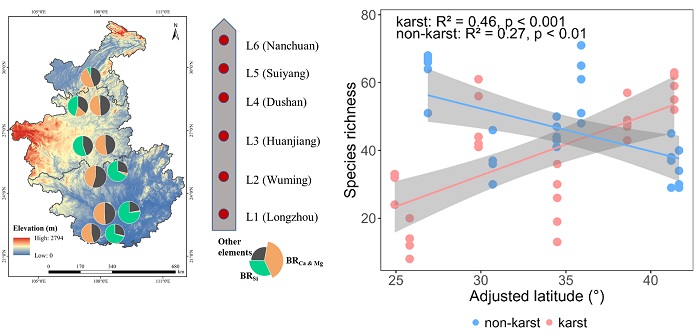

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站陈洪松研究员团队在喀斯特富钙镁基岩–土壤环境重塑森林物种多样性纬度格局的机制方面取得新进展。相关成果以Contrasting Latitudinal Diversity Gradients in Karst and Non-Karst Forests: Evidence for Bedrock-Driven Modulationx为题,发表于国际生态学经典期刊Diversity and Distributions。聂云鹏、陈洪松研究员为通讯作者,博士生黄丽为第一作者。中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站陈洪松研究员团队在喀斯特富钙镁基岩–土壤环境重塑森林物种多样性纬度格局的机制方面取得新进展。相关成果以Contrasting Latitudinal Diversity Gradients in Karst and Non-Karst Forests: Evidence for Bedrock-Driven Modulationx为题,发表于国际生态学经典期刊Diversity and Distributions。聂云鹏、陈洪松研究员为通讯作者,博士生黄丽为第一作者。物种多样性沿纬度梯度递减(Latitudinal Diversity Gradient ,LDG)是生态学和生物地理学中最为经典的规律之一。传统观点认为,低纬度地区温暖湿润的气候条件能支撑更高的物种多样性,而高纬度地区气候限制导致多样性降低。然而,近年来研究表明,气候并非唯一决定因素,基岩通过影响土壤形成与养分供给深刻塑造植物群落结构及其生长状况。喀斯特地区由富含钙、镁的碳酸盐岩组成,岩石易溶、土壤浅薄,水分与养分匮乏,与邻近的非喀斯特地区形成鲜明对比。这类由基岩驱动的土壤环境是否以及如何改变森林群落物种多样性及其纬度格局,仍是未解的重要科学问题。针对这一科学问题,研究团队在中国西南跨越约10°纬度的亚热带森林样带上,设置了60个喀斯特与非喀斯特平行样地,记录了654种木本植物共17740个个体,系统解析了气候和基岩-土壤环境对森林多样性的协同影响机制。结果显示,(1)喀斯特与非喀斯特森林的基岩–土壤环境存在显著差异:喀斯特森林的基岩SiO₂含量和土壤厚度显著较低,而土壤中钙、镁等元素含量更高。沿纬度梯度变化时,这种富钙贫硅的基岩-土壤环境使喀斯特森林的物种多样性呈现出与传统模式相反的变化趋势,即越往高纬度,物种越多、群落越复杂;(2)结构方程模型分析进一步揭示,气候对物种多样性的正向作用被喀斯特高钙镁、浅土层环境的负向作用所抵消甚至逆转,导致物种多样性“逆纬度梯度格局”的出现;(3)喀斯特森林的物种与系统发育多样性和基岩SiO₂含量、土壤厚度及钙镁含量紧密耦合,说明地质环境通过影响土壤化学组成和水分养分供给,深刻塑造了森林群落的多样性格局。该研究从地质-土壤-植物耦合视角系统解释了地质多样性如何改变传统的生物多样性分布规律,为理解岩性差异在全球生态格局形成中的作用提供了新证据。研究成果提示,在未来的生物多样性保护和生态恢复规划中,应将地质多样性纳入生态管理框架,以更科学地维护生态系统的稳定与功能。论文链接样带位置示意图与喀斯特和非喀斯特森林群落物种多样性的纬度格局 气候因子和基岩-土壤环境对物种多样性的影响机制

2025-10-27

-

华南植物园破解本土矿化菌对重金属的矿化作用机制

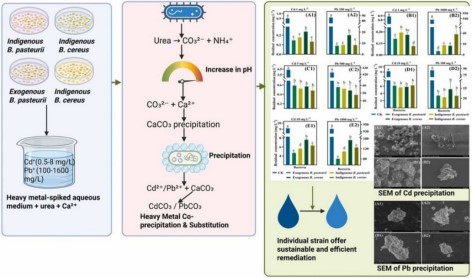

随着工业化和农业活动的持续扩张,重金属镉和铅对水体和土壤的污染已演变为一项严峻的全球性环境挑战。这些有毒金属不仅具有环境持久性和高生物毒性,更易通过食物链富集,严重威胁生态系统稳定与农产品安全。在众多绿色、可持续的原位生物修复技术中,微生物诱导碳酸盐沉淀技术(MICP)因其环境友好、成本相对较低且能实现长效稳定等优势而备受关注。由于实际污染场地中镉、铅等重金属往往同时存在,它们之间可能产生协同、拮抗或竞争抑制等复杂的交互作用,这些相互作用会深刻影响微生物的活性、矿化效率以及最终修复效果的稳定性。若忽视这一复杂情境,仅基于单一污染体系优化的技术在实际应用中难免会“水土不服”。因此,深入探索MICP技术在镉-铅复合污染条件下的作用效率与微观机制,对于精准治理复杂污染场地具有至关重要的现实意义。该研究从粤北典型污染土壤中成功筛选出两种本地矿化细菌——巴氏芽孢杆菌和蜡样芽孢杆菌,并与商业菌株进行了系统性对比。研究结果表明,在低浓度污染条件下(镉0.5-4.0 mg/L,铅100-200 mg/L),这两种本土菌株对镉和铅的固定化效率均超过了98%,表现极为高效。即使在较高浓度(如镉8 mg/L)下,本土巴氏芽孢杆菌仍能保持96%的固化效率,展现出卓越的耐受性。在镉铅复合污染的环境中,金属之间存在竞争抑制现象。铅由于其更强的结合亲和力,往往在固定化过程中占据主导地位。矿化细菌诱导形成了富含镉或铅的碳酸盐矿物沉淀,这是固化重金属的关键机制。从污染地本土筛选的菌株比外源商业菌株具有更强的环境适应性和重金属固化能力,它们能更快地启动矿化过程,形成更稳定的矿物结构,为原位生物修复提供了优越的“种子”资源。这项工作不仅从机理上深化了我们对微生物矿化过程的理解,更重要的是,它为实际修复重金属污染的水体和土壤提供了一种高效、低成本且环境友好的解决方案。相关研究成果近期以“The Role of Mineralization Bacteria in the Immobilization of Cadmium and Lead in Aqueous Solutions“为题发表在国际环境领域权威期刊Journal of Hazardous Materials(《有害物质杂志》)(IF5-years=12.4)上。与此同时,科研团队同步证实了从污染土壤提取的本土矿化菌对实际镉铅复合污染农田土壤具有高效的修复效果,此成果发表于中文核心期刊《生态与农村环境学报》上。中国科学院华南植物园博士后Ismail Khan和硕士研究员尚丽分别为第一作者,庄萍副研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目的支持。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140187https://doi.org/10.19741/j.issn.1673-4831.2025.0559图1. 矿化菌通过生物矿化“捕获”水中重金属图2. 本土矿化菌菌株的驯化过程和最佳培养条件筛选

2025-10-28