-

广州地化所刘海泉等-GRL:放射性和稳定同位素示踪高铌玄武岩中再循环组分

高铌玄武岩(HNB:Nb > 20 ppm)和富铌玄武岩(NEB:10 ppm < Nb < 20 ppm)是俯冲带中一类特殊的岩石类型,其铌含量显著高于典型的弧岩浆岩,类似于洋岛玄武岩(OIB)。这类岩石常与俯冲带埃达克岩共生,并出现在洋脊俯冲或板片断离等构造背景中,因此HNB–埃达克岩组合被广泛视为识别古俯冲事件的重要标志。一种主流观点认为,埃达克岩源自俯冲洋壳的部分熔融,而HNB则源于受埃达克质熔体交代的地幔楔部分熔融,其中铌的富集与交代成因的角闪石分解有关。另一种观点则认为,HNB与埃达克岩在成因上无关,只是偶然共生;HNB更可能来源于软流圈地幔中古老再循环洋壳的贡献。 中国科学院广州地化所地幔地球化学学科组刘海泉副研究员、徐义刚研究员、黄小龙研究员,与李杰研究员、张龙副研究员、张乐高级工程师,墨西哥国立自治大学Thierry Calmus教授和圣路易斯波托西自治大学Alfredo Aguillón-Robles博士合作,选择环太平洋俯冲带墨西哥下加利福尼亚经典的Santa Clara HNB-埃达克岩组合以及San Quintín高铌玄武岩为研究对象,运用Mo-Sr-Nd-Hf-Pb同位素示踪手段,揭示了高铌玄武岩中的古老再循环洋壳及蛇纹岩组分: 1)Santa Clara埃达克岩表现出相对亏损的放射性同位素组成,类似于东太平洋洋隆玄武岩(图1),支持其来源于滞留的俯冲洋壳部分熔融的成因模型; 2)Santa Clara和San Quintín高铌玄武岩展现出相对于埃达克岩富集的放射性同位素组成(图1),表明其成因与古老再循环洋壳相关,而非年轻俯冲板片的参与;图 1 高铌玄武岩-埃达克岩组合Nd-Hf同位素组成与全球大洋玄武岩数据图 2 高铌玄武岩Mo-Nd-Hf-Pb同位素组成图 3 墨西哥下加利福尼亚高铌玄武岩-埃达克岩成因模型图 3)高铌玄武岩中Mo同位素的富集与Nd-Hf-Pb同位素变化之间存在协同变化趋势(图2),进一步指示再循环蛇纹岩化地幔组分对HNB的成因贡献(图3)。由于在俯冲带氧化环境下,重的Mo倾向于通过熔流体进入地幔楔,残留洋壳通常具有轻的Mo同位素组成。然而,在板片和地幔楔蛇纹岩还原流体的缓冲下,Mo倾向于不分馏,因而蚀变洋壳的重Mo同位素组成得以保存;同时,板片蛇纹岩流体在上升过程中通过与残留洋壳反应,可能使残留洋壳发生Mo同位素再富集。因此,HNB中重Mo同位素组成可能反映了蛇纹岩流体与再循环洋壳的相互作用(图3)。该成果发表于国际学术期刊《Geophysical Research Letters》,研究受到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金面上项目和重点项目以及广东省基础与应用基础研究基金联合资助。论文信息:Liu,H.-Q.,Li,J.,Calmus,T.,Aguillón-Robles,A.,Zhang,L.,Zhang,L.,Huang,X.-L.,Xu,Y.-G.,2025. Radiogenic and Stable Isotope Evidence for Recycling of Ancient Oceanic Crust in High-Nb Basalts from Baja California,Mexico. Geophysical Research Letters 52,e2025GL115035.论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL115035

2025-09-25

-

广州地化所钟玉婷、徐义刚等-EPSL:精确限定热河生物群晚期演化的时间框架

热河生物群(Jehol Biota)是全球保存最为精美的早白垩世特异埋藏化石群,包含羽毛恐龙、原始鸟类和早期被子植物等,是研究生物辐射演化和陆地生态系统演化的重要窗口。然而,其晚期阶段(即九佛堂组)的时间跨度由于以往年代学数据精度有限、取样层位不够理想而尚不明确。厘定这一关键时期的时间框架,对于揭示古环境变迁与生物演化之间的耦合关系具有重要意义。 中国科学院广州地球化学研究所钟玉婷副研究员、徐义刚研究员联合国内外多家科研机构合作,包括中国科学院广州地球化学研究所胡建芳研究员、杨汉卿博士、蔡士玺博士,加州大学戴维斯分校M.H. Huyskens博士、Qing-Zhu Yin教授,中国地质大学(北京)褚润健博士、吴怀春教授,中国科学院南京地质古生物研究所王亚琼副研究员,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)吴琼博士,中国地质大学(武汉)马强教授等,基于燕山科学钻探项目(YSDP-1)的岩心样品,系统开展了高精度铀-铅地质年代学(CA-ID-TIMS U-Pb)、有机碳同位素、贝叶斯年龄模型与旋回地层学的综合研究。 该工作成功构建了辽西朝阳盆地九佛堂组高分辨率时间框架,对热河生物群晚期阶段的演化时限提出了新的认识。结合燕山科学钻探项目YSDP-4的已有数据,进一步限定了九佛堂组的形成持续时间。主要研究成果包括:(1)对九佛堂组关键层位火山灰样品进行了锆石U-Pb高精度定年,并结合贝叶斯年龄-深度模型,显著提升了时间框架分辨率。(2)精确定义了辽西地区九佛堂组的年代范围为124.44–112.25 Ma,延续自早巴列姆期至早阿尔布期。(3)首次对热河生物群晚期的珍稀化石层进行了精确定年,朝阳盆地上河首剖面和建昌盆地肖台子剖面两个重要化石层的年代分别为121.09 +0.18/-0.75 Ma 和 121.539 ± 0.085 Ma,为跨盆地的化石对比与演化序列研究提供了精确时间标尺。(4)约束了热河生物群晚期的时间跨度约为124–121 Ma,较以往认识缩短约1 Ma,表明该阶段的生物演化辐射过程可能更加迅速。(5)九佛堂组的沉积速率相对稳定(8–16 cm/kyr),反映出在华北克拉通破坏背景下裂谷盆地的持续沉降及大型湖泊的长期发育特征。图1. (a) 喀左盆地:YSDP-4岩心;(b) 朝阳盆地:YSDP-1岩心/上河首剖面;(c) 建昌盆地:肖台子和三门店剖面;(d) YSDP-4与YSDP-1的δ13Corg有机碳同位素曲线。(a)和(c)分别据Sun et al. (2025)和Yu et al. (2021)修改。红色加粗年龄为本研究获得的U-Pb高精度测年数据,带下划线的年龄源自贝叶斯年龄-深度模型计算。 该研究不仅提升了九佛堂组及其赋存的热河生物群晚期阶段的年代学精度,也为深入理解早白垩世陆地生态系统演化、火山-构造-气候耦合过程提供了关键时间约束。 该成果发表于国际学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》,研究工作得到了国家自然科学基金基础科学中心项目和面上项目以及广东省基础研究计划项目的联合资助。 论文信息:Zhong,Y.-T. (钟玉婷),Huyskens,M.H.,Chu,R.-J. (褚润健),Yang,H.-Q. (杨汉卿),Hu,J.-F. (胡建芳),Wang,Y.-Q. (王亚琼),Cai,S.-X. (蔡士玺),Wu,Q. (吴琼),Ma,Q. (马强),Wu,H.-C. (吴怀春),Yin,Q.-Z.,Xu,Y.-G.* (徐义刚),2025. High-precision geochronology of the Early Cretaceous Jiufotang Formation: Temporal constraints on the late phase of the Jehol Biota. Earth and Planetary Science Letters 671,119688.原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25004868

2025-10-17

-

广州健康院合作揭示TP53突变肝癌新机制,为精准治疗指明潜在靶点

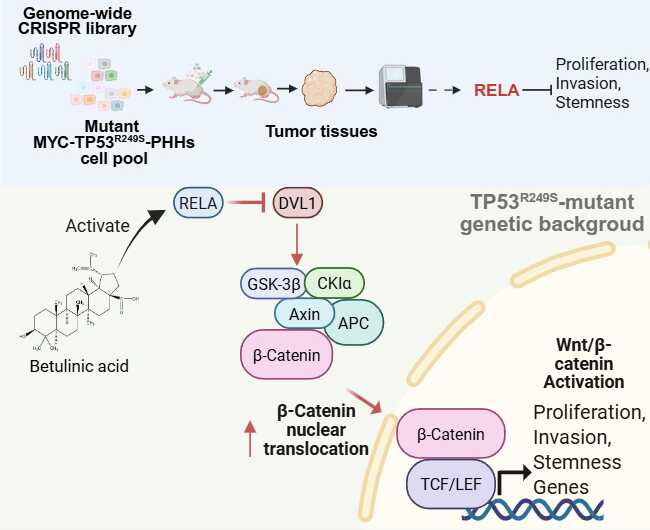

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院肿瘤免疫研究组与香港大学万钧教授团队在肝细胞癌(HCC)分子机制与靶向治疗研究方面取得重要进展。团队发现转录因子RELA在携带TP53R249S突变的HCC中发挥着关键抑癌基因作用,并进一步证实RELA激动剂白桦脂酸具有显著的抗肿瘤效应,为该类预后不良的肝癌患者提供了新的潜在治疗策略。相关研究成果以“RELA Ablation Contributes to Progression of Hepatocellular Carcinoma with TP53R249S Mutation and is a Potential Therapeutic Target”为题发表在《Advanced Science》期刊上。近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院肿瘤免疫研究组与香港大学万钧教授团队在肝细胞癌(HCC)分子机制与靶向治疗研究方面取得重要进展。团队发现转录因子RELA在携带TP53R249S突变的HCC中发挥着关键抑癌基因作用,并进一步证实RELA激动剂白桦脂酸具有显著的抗肿瘤效应,为该类预后不良的肝癌患者提供了新的潜在治疗策略。相关研究成果以“RELA Ablation Contributes to Progression of Hepatocellular Carcinoma with TP53R249S Mutation and is a Potential Therapeutic Target”为题发表在《Advanced Science》期刊上。肝细胞癌是一种常见且高死亡率的恶性肿瘤,其治疗仍面临巨大挑战。TP53是HCC中最常突变的肿瘤抑制基因,尤其在黄曲霉毒素暴露高发地区,超过90%的HCC病例中存在TP53R249S的特征性突变。然而,TP53突变驱动HCC发生发展的核心机制尚未完全阐明,这严重制约了针对性治疗策略的研发。为系统揭示人类HCC中的抑癌基因,研究团队基于CRISPR/Cas9技术,对过表达MYC和TP53R249S的原代人肝细胞(MT-PHHs)进行了异种移植全基因组筛选。筛选结果显示,RELA是其中最重要的候选抑癌基因之一。机制研究表明,在TP53R249S的基因背景下,RELA的缺失会上调细胞周期和干细胞特性相关基因,并促进上皮间质转化(EMT),最终驱动原代人肝细胞在小鼠模型中原位转化为HCC并促进其转移。临床上,RELA 低表达与肝细胞癌患者预后不良和肿瘤体积较大呈正相关。在分子机制层面,RELA表达降低会促进DVL1的表达,进而增强β-catenin的核转位,最终激活致癌的Wnt/β-catenin信号通路。这一发现在HCC中明确了NF-κB与Wnt在肿瘤进展中的功能性协同关系,为理解HCC发病机制提供了新视角。此外,RELA的特异性激动剂——天然产物白桦脂酸(BetA)能够有效增强RELA活性,并在异种移植瘤模型中显著抑制携带TP53R249S突变的肝癌细胞的生长与转移。这预示着白桦脂酸或其衍生物有望成为治疗TP53R249S突变型HCC的潜在候选药物。RELA(亦称p65)作为NF-κB信号传导的关键转录因子,以往研究多报道其在多种癌症中的促癌作用。本研究创新性地揭示了其在TP53R249S突变型HCC中作为抑癌基因的双面功能,不仅深化了对RELA上下文依赖性功能的理解,也为该肝癌亚型的精准治疗提供了理论依据和潜在靶点。广州健康院博士后吴质平、香港大学王喆和香港创新研究院再生医学与健康创新中心郑迪威博士为本论文的共同第一作者,广州健康院李鹏研究员和香港大学万钧教授为共同通讯作者。该项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、广东省“一带一路”联合实验室基金及GIBH自主部署项目等多个项目支持。论文链接图 1通过全基因组文库敲除筛选RELA为HCC的新抑癌基因,RELA通过调控DVL1调节Wnt/β-catenin信号通路发挥抑癌功能,并可作为TP53R249S突变型肝癌治疗的新靶点。

2025-10-17

-

南海所 | 整合多维信息提升海洋生物分布格局预测研究取得新进展

近日,中国科学院南海海洋研究所林强研究员团队在整合多维信息提升海洋生物分布格局预测方面取得系列新进展,相关研究成果先后发表于保护生物学与生物地理学经典期刊Conservation Biology、Journal of Biogeography、Ecology and Evolution上。受气候变化和人类活动影响,海洋生物地理分布格局正在发生剧烈变化。准确预测生物分布格局是理解生物多样性空间格局、评估其气候脆弱性和制定有效保护策略的重要基础。物种分布模型(Species Distribution Models)作为评估生物地理分布的重要工具已被广泛应用于保护生物学、全球变化生态学、生物地理学等领域。然而,传统模型往往忽略了专家知识、种间互作等关键信息,可能导致模型预测结果难以真实反映物种的地理分布格局,从而误导对海洋关键生物类群的保护决策(张志新 等,2024,Journal of Biogeography,https://doi.org/10.1111/jbi.14789;张志新 等,2025,Conservation Biology,https://doi.org/10.1111/cobi.70015)。针对这一挑战,研究团队针对珊瑚礁生态系统的关键生物类群开展了系列研究,提出了海洋生物地理分布预测的优化策略。首先,研究团队以196种海洋鱼类(海龙科、石斑鱼科等)为研究对象,基于物种分布点记录,利用四种算法分别构建物种分布模型,并进一步采用机器学习中的meta learner方法,创新性地在模型中整合了IUCN专家绘制的物种分布范围信息(图1)。研究结果显示,整合专家知识的物种分布模型显著提升了预测结果的合理性,有效避免了传统模型在地理屏障的过度预测(图2)。进一步分析发现,专家信息的整合效果与物种分布范围、分布点数量等因素显著相关。同时,研究团队以广泛分布于热带珊瑚礁的小丑鱼–海葵和珊瑚蟹–珊瑚两类典型共栖组合为研究对象(图3),将共栖关系纳入物种分布模型,评估未来气候变化背景下海葵和珊瑚两类宿主对共栖生物地理分布格局的影响。研究发现,纳入共栖关系后,小丑鱼、梯形蟹的当前地理分布会向低纬度偏移(图4)。同时,共栖关系可能会放大未来气候变化对小丑鱼、梯形蟹地理分布的影响,其中,珊瑚对气候变化的敏感性更高,导致共栖的珊瑚蟹的未来分布收缩更为显著。研究成果阐明了整合多维信息对于提升海洋生物分布格局预测能力的重要性,为海洋生物多样性评估与保护研究提供了更加有力的研究工具,张志新等为上述相关工作的第一或通讯作者,研究成果以“Integrating expert range maps and opportunistic occurrence records of marine fish species in range estimates”、“Improving distribution prediction by integrating expert range maps and opportunistic occurrences: Evidence from Japanese sea cucumber”、“Habitat-forming species: Buffers or amplifiers for mutualistic organisms in response to climate change?”为题,分别发表于Conservation Biology、Ecology and Evolution、Journal of Biogeography上。相关研究得到了国家重点研发计划青年科学家项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。相关文章信息:Zhang,Z.*,Bede‐Fazekas,Á.,Molinos,J. G.,Mammola,S.,Kass,J. M.,Qu,J.,...& Lin,Q.*. (2025). Integrating expert range maps and opportunistic occurrence records of marine fish species in range estimates. Conservation Biology,e70154. Xiao,B.+,Yuan,S.+,Bede‐Fazekas,Á.,Zhou,J.,Song,X.,Lin,Q.,...Cui,L.* & Zhang,Z.*. (2025). Improving distribution prediction by integrating expert range maps and opportunistic occurrences: Evidence from Japanese sea cucumber. Ecology and Evolution,15(7),e71747. Qu,J.,Zhang,Z.*,Ma,S.,Wang,Y.,Tang,X.,Yin,J.,...Qin,G.* & Lin,Q. (2025). Habitat-forming species: buffers or amplifiers for mutualistic organisms in response to climate change?Journal of Biogeography,52(8),e15174. 文章链接:https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.70154 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.71747 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jbi.15174图 1 整合专家知识研究流程图图 2 传统物种分布模型与整合专家分布范围模型的预测结果对比图3 珊瑚蟹-珊瑚、小丑鱼-海葵共栖关系图4 当前气候条件下珊瑚蟹及小丑鱼物种多样性

2025-10-14

-

南海海洋所 | 研究团队在赤道印度洋潜流多时空尺度变异研究取得系列新进展

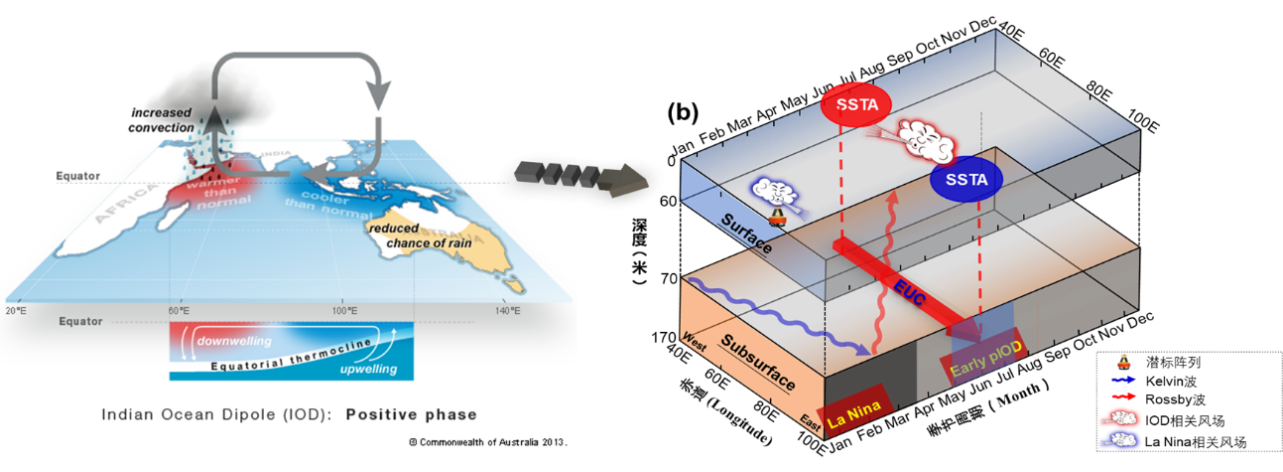

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室和热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室王卫强研究员团队在赤道印度洋潜流多时空尺度变异机制研究方面取得系列新突破。相关研究成果分别以“Re-emergence of Indian Ocean Equatorial Undercurrent under Early Positive Indian Ocean Dipole”和“IOD-driven Quasi-biennial Variability Influence on Indian Ocean Equatorial Undercurrent”为题,发表于国际知名期刊Communications Earth & Environment和Journal of Climate上。LTO副研究员黄科为论文第一作者兼通讯作者,研究员王卫强为共同通讯作者,合作作者包括美国科罗拉多大学博尔德分校教授Weiqing Han、华东师范大学教授吴莹等人。在热带海洋温跃层中,隐藏着一支强劲的"水下高速通道"——赤道潜流(Equatorial Undercurrent,EUC)。作为全球海洋环流系统的关键组成部分,EUC如同海洋中的"大动脉",源源不断地输送着物质和能量,深刻影响着区域乃至全球海洋环流、气候和生态系统的动态平衡。然而,与全年稳定存在、维持热量平衡的太平洋和大西洋EUC不同,印度洋EUC表现出独特的“消失-再现”间歇性的动态平衡特征:仅在每年早春和早秋出现,而在夏季和冬季则几乎完全消失——这一现象被誉为印度洋最重要的观测发现之一。长期以来,学界普遍将印度季风视为导致EUC间歇性消失的主要驱动力,但最新研究揭示其背后的调控机制远比传统认知更为复杂。研究团队基于潜标阵列的长期连续观测,发现近几十年来印度洋EUC在夏季出现了显著的“再现“趋势,并进一步揭示了其背后的"双重调控"机制。研究表明,印度洋EUC夏季再现受到印度洋偶极子(IOD)多样性和厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)遥强迫的共同调控。当夏季成熟的正IOD事件爆发时,海气耦合过程显著增强,形成有利于EUC发展的耦合动力环境,让原本应在夏季消失的EUC重新出现在赤道温跃层。更为意外的是,夏季EUC的再现还与前一年冬季的拉尼娜事件密切相关。拉尼娜如同EUC的幕后激发因子,通过激发赤道海盆波动,沿“海盆传播—边界反射—再传播”的动力路径,将能量储存并传递至次年夏季,进一步促成了EUC的夏季回归。这一发现突破了传统“季风控制消失”的认识框架,提出了“冬季ENSO—夏季IOD”双重交织作用的新驱动机制。在全球持续变暖的背景下,热带印度洋气候模态频率和强度的显著变化使得印度洋EUC夏季再现事件趋于频繁,这将进一步重塑印度洋物质和能量输送特征,对邻近区域气候系统和生态环境产生更为深远的影响。图1:(a) 赤道潜流是热带海洋环流系统中一支“水下高速通道”,影响热带物质能量输运;(b) 赤道印度洋潜流夏季重现背后的“双重调控魔术”示意图长期以来,学界已注意到印度洋EUC存在显著的年际变化,且与IOD事件密切相关。然而,受ENSO等复杂动力背景的干扰,难以清晰区分局地和遥强迫对EUC年际变异的调控机制,限制了其预测能力。研究团队基于长时间观测数据、再分析资料和海洋动力模式,结合多种统计分析方法,精细识别出EUC具有的独特准两年变率特征。在准两年时间尺度上,EUC呈现出规律性的“相位转换”,表现为盆地环流一致振荡(EUC模态)与东西反向“跷跷板”模态(EUC转换模态)的交替出现。这一周期性特征与IOD固有的准两年“充放电振荡”框架高度吻合,其驱动机制主要源于风场与温跃层的耦合过程,通过激发赤道低频波动,促使潜流发生复杂的相位演变与动力调整。这一系列成果凸显了我室观测系统在揭示印度洋环流变异机理中的关键作用,不仅深化了对印度洋EUC在全球潜流多样性中独特作用的认识,也为提升热带环流系统模拟能力提供了新思路,并为物理海洋、生物海洋与地球化学等多学科交叉研究奠定了重要理论基础。本研究获得国家自然科学基金重点项目和面上项目,以及基金委共享航次 的联合资助与数据支持。图2:印度洋偶极子的固有振荡通过风场–温跃层的耦合作用,驱动赤道潜流发生复杂的位相演变及准两年波动响应的机制示意图相关论文信息:1. Huang,Ke*,W. Han,T. Zu,Y. Wu,K. Xu,W. Wang. (2025b). Re-emergence of Indian Ocean Equatorial Undercurrent under Early Positive Indian Ocean Dipole. Communications Earth & Environment,6,698. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02704-42. Huang,Ke*,D. Wang,Y. Zhu,W. Zhou,J. Yao,B. Peng. (2025c). IOD-driven Quasi-biennial Variability Influence on Indian Ocean Equatorial Undercurrent. Journal of Climate. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-25-0015.1原文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02704-4 https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/aop/JCLI-D-25-0015.1/JCLI-D-25-0015.1.xml <!--!doctype-->

2025-10-09

-

华南植物园研究发现增温对微生物残体的负面影响在底层土壤消失

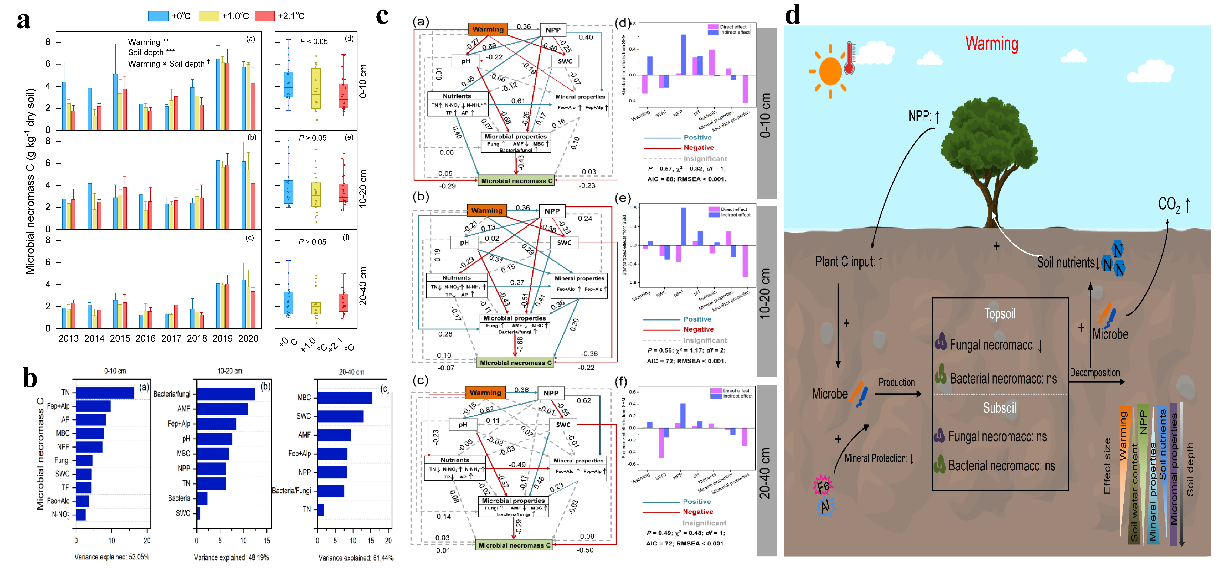

增温下土壤有机碳,特别是稳定碳库的变化将深刻影响陆地碳-气候反馈的强度和方向。微生物残体碳通常被认为是土壤稳定碳库的重要成分,其对增温的响应在热带和亚热带森林地区研究较少。研究人员依托鼎湖山站于2012年建立的生态系统水平被动增温实验平台,进行了为期8年的连续采样,分析了南亚热带森林土壤微生物残体对生态系统水平增温的响应模式及驱动机制。结果表明,随着增温幅度的增加,南亚热带森林土壤微生物残体下降。与未增温(+0℃)处理相比,+2.1℃的增温使表层(0-10 cm)土壤微生物残体下降约23%(主要是由于真菌残体碳的损失),其约占表层土壤总有机碳损失的48%。然而,底层土壤(20-40 cm)微生物残体碳对增温的响应不敏感。进一步分析表明,增温下表层土壤微生物残体碳的损失主要与增温刺激的植物与微生物氮竞争导致的土壤氮含量降低有关,而底层土壤微生物残体对增温的响应不敏感则与底层土壤更强的矿物保护作用以及更稳定的微生物群落有关(图1)。相关研究对于准确理解热带和亚热带森林土壤有机碳动态的温度响应具有重要意义:1)微生物残体通常被认为在矿物保护作用下对增温不敏感,然而,我们发现南亚热带森林土壤中的微生物残体对增温的响应强于预期,但这种敏感性随土壤深度而降低。这一现象应在地球系统模型中得到充分考虑。2)增温引起的植物-土壤相互作用变化对微生物残体的积累十分重要,仅土壤变暖实验由于难以监测植物-土壤相互作用变化对微生物残体积累的影响而可能会低估微生物残体的温度敏感性。相关研究成果以《Ecosystem-level warming reduces microbial necromass in the topsoil but not in deeper soil of a subtropical forest》发表于土壤学领域国际经典学术期刊Geoderma上(IF5-years=7.3)。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后刘旭军为论文的第一作者,刘菊秀研究员为论文的通讯作者。该研究是对先前基于该实验平台发现增温引起的植物-土壤养分竞争抑制了土壤矿物结合态有机碳积累(https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101465)的进一步机制性验证。研究得到了国家自然科学基金、广东省科技计划、中国博士后科学基金和广州市科技计划项目的资助。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117336图1. 增温对南亚热带森林土壤微生物残体碳的影响

2025-10-12

-

华南植物园发现长期增温能促进南亚热带森林土壤有机碳的积累

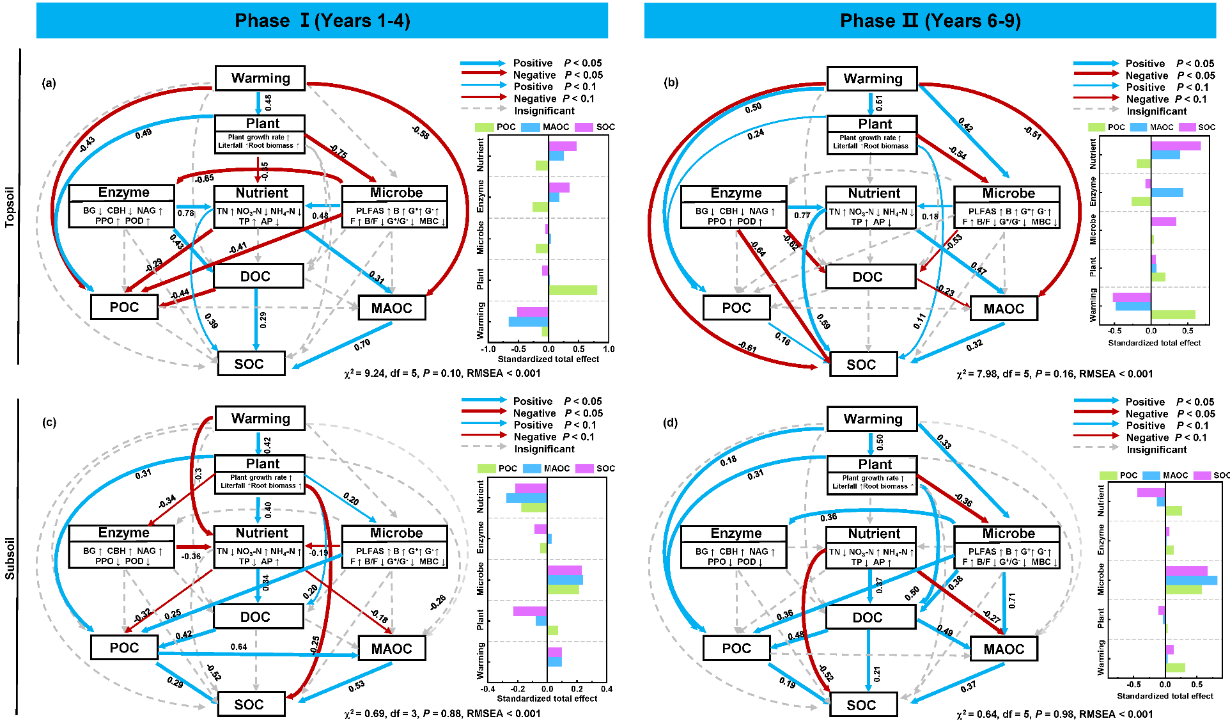

热带和亚热带森林被认为是全球最具固碳潜力的生态系统之一,其土壤碳储量约占全球陆地土壤有机碳的三分之一以上。然而,该地区未来可能面临更加频繁的高温事件,未来增温下这些生态系统能否持续积累土壤有机碳仍存在较大不确定性。一直以来,由于缺乏长期生态系统水平的增温实验,使得增温引起的植物-土壤相互作用变化如何驱动土壤有机碳的温度响应尚不明确,严重阻碍了对未来碳-气候反馈的准确预测和基于森林的气候缓解方案的科学制定。针对这一问题,中国科学院华南植物园鼎湖山站刘菊秀研究员团队于2012年在鼎湖山站建立了野外生态系统水平被动增温实验平台(+0°C、+1.0°C、+2.1°C),开展了长期观测研究。研究发现,土壤不同有机碳组分对增温的响应受增温时间的影响。土壤有机碳对增温的响应呈“两个阶段”(图1、2和3):在第一阶段(1–4年),增温导致土壤有机碳净损失,主要由于增温刺激的植物-微生物养分竞争导致土壤表层矿物结合态有机碳显著减少;在第二阶段(6–9年),由于持续的植物碳输入和微生物碳代谢的热调整使得植物来源的颗粒有机碳显著增加,从而导致土壤有机碳的净积累。这些结果表明,在适度增温下,一些湿润的热带和亚热带森林土壤可能继续积累有机碳,挑战了以往仅基于土壤增温实验而得出的结论:即普遍预测未来变暖会使热带和亚热带森林成为碳源。该研究加深了人们对增温下植物-土壤相互作用如何驱动亚热带森林土壤有机碳长期动态变化的理解。该研究是对先前基于该实验平台观察到南亚热带森林生态系统碳储量在增温6年后增加现象(https://doi.org/10.1111/gcb.17072)的进一步深入的机制探究。相关研究成果以”Long-term moderate warming shifts soil carbon cycling but maintains carbon sinks in a subtropical forest”为题,发表在Cell旗下环境科学与生态学领域国际期刊One Earth(IF5-years=19.2)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后刘旭军为论文的第一作者,刘菊秀研究员和美国密歇根大学Peter B. Reich院士为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、广东省重点项目、广东省科技计划和中国博士后科学基金的支持。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101465图1. 增温对南亚热带森林土壤有机碳及其组分的影响图2. 生物与非生物因子对土壤有机碳及其组分的影响图3. 增温下植物-土壤相互作用对南亚热带森林土壤有机碳组分的调控机制

2025-10-12

-

深圳先进院 | 新一代无硼有机硅剪切硬化胶的开发(Nature Communications)

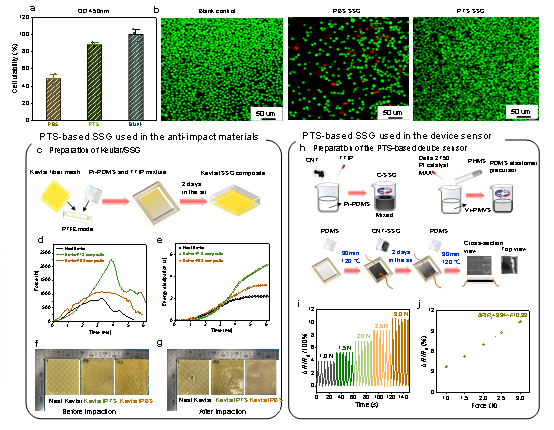

近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所何睿团队及合作者们成功开发出一种具有力学响应性的有机硅凝胶。这种凝胶在高速冲击力的作用下,材料内部的弹性模量显著提升而迅速变硬,是一种具有能量缓冲作用的防护材料。相关成果在国际权威期刊Nature Communications上发表题为“Supramolecular networks with high shear stiffening enabled by metal ion-mediated hydrogen bonding enhancement strategy”的研究论文。近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所何睿团队及合作者们成功开发出一种具有力学响应性的有机硅凝胶。这种凝胶在高速冲击力的作用下,材料内部的弹性模量显著提升而迅速变硬,是一种具有能量缓冲作用的防护材料。相关成果在国际权威期刊Nature Communications上发表题为“Supramolecular networks with high shear stiffening enabled by metal ion-mediated hydrogen bonding enhancement strategy”的研究论文。传统的剪切硬化胶(SSG)通常为聚硼硅氧烷体系(PBS),它是通过硼酸(BA)在高温下交联聚二甲基硅氧烷(PDMS)制备而成。硼酸不仅对钢铁和混凝土具有腐蚀性,而且在高温下腐蚀速率加剧,更有多项动物实验证明长期接触硼酸可能导致中毒反应。这些安全隐患严重限制了SSG在诸多领域的应用,因此开发新一代无硼SSG迫在眉睫。针对上述问题,何睿团队开发出新型聚钛硅氧烷体系(PTS),首次提出基于金属离子介导的氢键增强策略调控超分子网络中的氢键强度,来替代传统PBS体系中的B-O动态键。与PTS中的Si-OH相比,体系中Ti3⁺-OH的O原子电荷密度更高,而Ti4⁺-OH的H原子电荷密度更低,因此作为氢键供体和受体能产生更强的氢键相互作用(图1)。当承受高频剪切应力时,氢键形成的动态可逆网络难以断裂,无序的高分子链无法松弛和解缠,高分子链运动受限在宏观尺度上呈现出高刚性状态。本工作开发的新型PTS SSG克服了传统PBS体系的腐蚀性和毒性问题,同时提出的金属离子介导的氢键增强策略为其他超分子功能材料构建提供了新路径。研究团队实现“新一代无硼有机硅剪切硬化胶”的开发,工作亮点如下:优异的剪切变硬性能:PTS SSG 在 0.1-100 Hz 频率范围内表现出高达 2800 倍的剪切变硬性能,具有优异的冲击防护能力。优异的生物相容性:与传统的PBS SSG相比,PTS SSG 具有极低的细胞毒性 (Grade 1),使其成为安全可靠的智能凝胶材料。应用潜力广泛:PTS SSG 可用于制备抗冲击材料、应力传感器等,展现出其在智能材料领域的广阔应用前景。金属离子介导策略:通过引入变价金属离子,调节氢键供体和受体的静电势,从而显著增强氢键强度,大幅提升刺激响应性能。此外,该研究工作提出的金属离子介导的氢键增强策略也为其他具有动态可逆网络的智能凝胶材料开发提供了新的设计思路。中国科学院深圳先进技术研究院材料人工智能研究中心何睿副研究员为论文唯一通讯作者,陈卓博士及陈恒博士为论文共同第一作者。研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等项目支持。文章上线截图,原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64000-1图1 PTS SSG 结构设计和剪切硬化机理示意图图2 PTS SSG 性能优化实验数据图3 位阻效应对剪切硬化性能影响探究图4 金属离子介导的氢键增强机理研究图5 PTS SSG的细胞毒性评估及应用展示<!--!doctype-->

2025-10-11

-

华南植物园树蕨基因组多样性破译“活化石”植物亿万年演化之谜

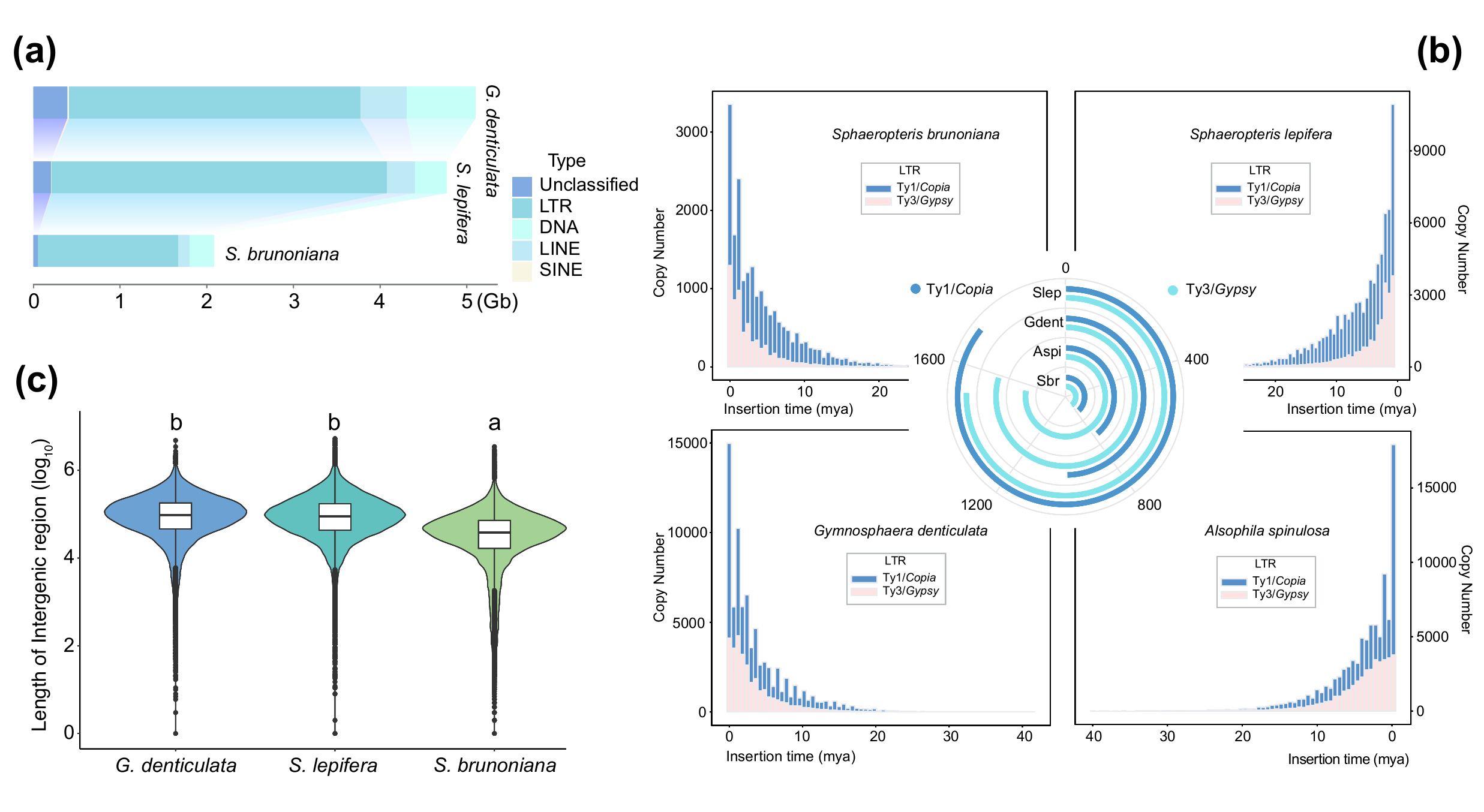

桫椤科树蕨是蕨类植物中典型的古老孑遗类群,因起源古老和独特的树形而备受关注。其宏观形态自侏罗纪以来高度保守,被誉为恐龙时代“活化石”。尽管形态演化缓慢,该类群却表现出丰富的物种多样性及较强的环境适应能力,成功应对亿万年数次环境剧变,引发了进化生物学中长期未解的谜题:为何这些类群能在保持稳定外形的同时,具备如此强大的生存韧性?中国科学院华南植物园植物进化与保护研究团队构建了不同生态型 (典型乔木状树形及无显著树干的非树形)桫椤科植物高质量基因组图谱,整合比较基因组学与转录组学, 深度解析了其基因组演化机制。结果发现,在整体分子进化速率相对缓慢的背景下,整个树蕨谱系仅在约1.54亿年前共享一次全基因组复制(WGD)事件。该事件赋予了树蕨双重适应优势,不仅赋予了祖先树蕨对侏罗纪晚期环境剧变的适应能力,也为后期物种多样化提供了遗传基础。典型树形物种优先保留与细胞壁合成和木质化相关的基因以强化支撑结构,而非树形物种则更多保留代谢与防御相关基因以增强生存韧性。研究还发现,转座子元件的持续爆发驱动了基因组结构动态变化,包括显著的基因组大小变异和染色体重排,成为局部快速演化的核心驱动力。此外,乔木状的表型创新并非简单依赖于WGD滞留基因剂量,而更依赖于复杂的转录调控,该机制可能通过协同木质素合成与光感知过程,进一步促进树蕨在被子植物主导的林下环境中的适应。该研究将传统认知的活化石植物“演化停滞”重新定义为一种基因组的动态平衡。宏观进化迟缓背景下的基因组可塑性与局部创新,正是树蕨成功跨越亿万年地质变迁的演化密钥。该成果不仅为桫椤科珍稀“活化石”蕨类植物的保护研究提供了重要的基因组资源,同时为理解古老孑遗植物的长期存续与演化提供了全新理论框架。相关研究成果以 “Resolving the stasis-dynamism paradox: Genome evolution in tree ferns” 为题发表在进化生物学权威期刊Molecular Biology and Evolution(《分子生物与进化》)。中国科学院华南植物园在读博士研究生魏作影为论文第一作者,根特大学Yves Van de Peer教授、中国科学院华南植物园康明研究员及王静研究员为通讯作者。中国科学院华南植物园冯超副研究员等国内外科研人员参与了该研究。该研究工作得到了广东省重点领域研发计划、国家自然科学基金、广东基础与应用基础研究旗舰项目等的资助。文章链接:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf247图1. 桫椤科植物的WGD事件及后续基因保留图2. 桫椤科植物基因组多样性

2025-10-10

-

深圳先进院 | 理性设计噬菌体鸡尾酒的标准化制剂,开展精准、高效的下一代噬菌体疗法(eBioMedicine)

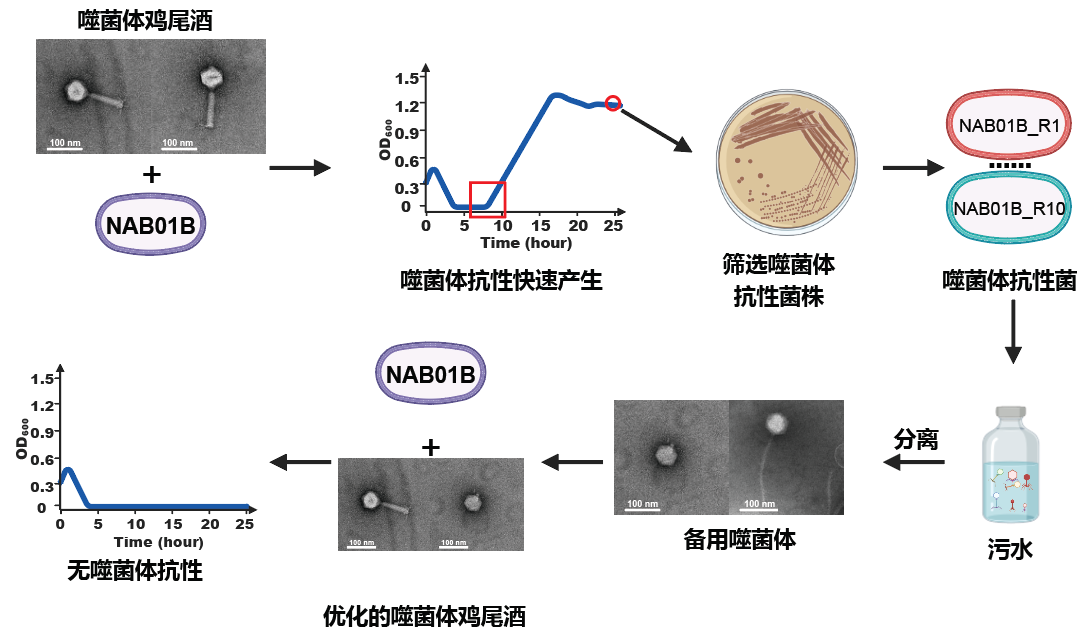

9月18日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所合成微生物组学研究中心马迎飞团队,联合南方科技大学医院重症医学科潘勇军团队、深圳大学总医院呼吸科柏长青团队以及深圳市人民医院重症医学科刘雪燕团队,在《柳叶刀》旗下转化医学领域重要期刊eBioMedicine(医学1区,IF=10.8)上发表了一项题为“Efficacy of Precisely Tailored Phage Cocktails Targeting Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Reveals Evolutionary Trade-offs: a proof-of-concept study”的研究论文。9月18日,中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所合成微生物组学研究中心马迎飞团队,联合南方科技大学医院重症医学科潘勇军团队、深圳大学总医院呼吸科柏长青团队以及深圳市人民医院重症医学科刘雪燕团队,在《柳叶刀》旗下转化医学领域重要期刊eBioMedicine(医学1区,IF=10.8)上发表了一项题为“Efficacy of Precisely Tailored Phage Cocktails Targeting Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Reveals Evolutionary Trade-offs: a proof-of-concept study”的研究论文。传统噬菌体疗法面临两大关键挑战:其一,致病菌株具有高度多样性,需采用个性化策略——即从患者体内分离并鉴定耐药菌株,进而筛选相匹配的敏感噬菌体以制备个体化制剂;其二,治疗过程中细菌易发生快速变异,产生噬菌体抗性,导致初始治疗方案失效,需重新筛选有效噬菌体。整个过程耗时较长,难以满足临床高效诊疗的迫切需求。针对上述问题,研究团队发现临床中最流行的鲍曼不动杆菌菌株属于荚膜类型2(KL2)。基于这一流行特征,他们利用迭代噬菌体适应性筛选策略(iterative Phage Adaptive Selection,iPAS),成功构建了一种固定配方噬菌体鸡尾酒制剂——ABCK2,可有效应对KL2型菌株及其可能产生的抗性。实验结果显示,89.1%的KL2型菌株对ABCK2敏感,而其余10.9%产生抗性的菌株则表现出细胞毒性显著减弱和抗生素敏感性增强的进化权衡现象。在后续临床应用中,研究团队使用ABCK2成功清除了两例患者肺部感染的KL2型鲍曼不动杆菌,展现出良好的治疗效果。该研究不仅验证了基于流行菌株分型精准设计固定配方噬菌体鸡尾酒的可行性与有效性,也为理解噬菌体-宿主共进化关系提供了关键证据。成功的临床案例突显了ABCK2在治疗多重耐药菌感染中的应用潜力,为推进下一代噬菌体疗法的临床转化奠定了重要基础。一、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌的全球威胁与噬菌体治疗新契机在中国,耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii,CRAB)的检出率高达60%-70%,其感染所致的临床后果极为严重。研究显示,CRAB血流感染病死率超过60%。由于CRAB具有高致死率与快速传播的特点,它已被世界卫生组织(WHO)列为“最紧迫威胁”级别的耐药病原体,对全球公共卫生构成严峻挑战。在此背景下,能够特异性感染并裂解细菌的噬菌体疗法,近年来被视为对抗耐药菌的新希望。二、KL2型CRAB在广东及全国的流行研究团队从深圳、广州及中山等地的多家医院共采集138株临床分离CRAB,其中荚膜2型(KL2)菌株占比最高,为33.3%。同时,结合两项全国流行病学研究的896株菌株基因组分析发现,KL2型在全国范围内的占比仍高达17.7%(图1)。这提示KL2型CRAB不仅在广东高发,且已在全国范围内广泛流行。三、噬菌体鸡尾酒ABCK2的研发突破尽管噬菌体能够裂解细菌,但细菌同样会进化出对噬菌体的耐药性。例如,KL2型CRAB菌株NAB01B在暴露于噬菌体组合ABCK1后,仅8小时内便出现抗性。为应对这一问题,团队采用迭代适应性筛选(iterative Phage Adaptive Selection,iPAS)策略,使用耐药菌株分离并筛选出杀伤力更强的噬菌体,构建了新的噬菌体鸡尾酒组合ABCK2。在体外实验中,ABCK2能在25小时内完全抑制NAB01B的生长,且未检测到噬菌体抗性(图2)。四、噬菌体抗性株特征分析与ABCK2的广谱抑制性在ABCK2研发过程中所分离的实验室抗性株表现出高度一致的特性:对部分抗生素重新敏感以及毒力减弱等(图3)。这些变异主要集中在细菌荚膜合成基因座(KL)与脂寡糖合成基因座(OCL)(图4),表明获得噬菌体抗性会伴随显著的“适应性代价”。在46株临床KL2型CRAB中,有89.1%对ABCK2高度敏感;其余菌株虽不敏感,但伴随毒力减弱(图5),进一步凸显了ABCK2在临床应用中的潜在价值。五、快速分型与两例成功救治案例研究团队发现,检测特征基因pgt1与gtr3可快速鉴定KL2型CRAB。患者通过此快速分型确诊后,经南方科技大学医院伦理委员会审批及家属知情同意签字,立即接受ABCK2雾化吸入(图6)。患者接受ABCK2治疗后24小时后痰培养阴性,随访4个月无复发,疗效显著。六、前景展望:精准噬菌体策略的临床化与规模化ABCK2的研发与应用,验证了基于流行株型精准定制噬菌体鸡尾酒策略的可行性,并为噬菌体与细菌的共同进化研究提供了实证。从临床救治到大样本体外抑菌实验,ABCK2对KL2型CRAB均表现出广谱且持久的抑制效果,且抗性株毒力明显减弱。未来,ABCK2有望作为一种固定配方的临床储备制剂,结合快速分子检测,实现“快速诊断—精准用药”的闭环治疗模式。该模式既可提升耐药感染治愈率,又为噬菌体疗法的规范化、规模化奠定基础,为应对全球抗生素耐药危机具有重要意义。中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所合成微生物组学研究中心马迎飞研究员、谭新副研究员和南方科技大学医院潘勇军主任医师为文章的通讯作者。中国科学院深圳先进技术研究院与澳门科技大学联合培养博士生刘自强和中国科学院深圳先进技术研究院谭新副研究员为文章的共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划、深圳市医学研究专项资金、深圳市科技计划以及深圳合成生物学创新研究院等项目的支持。<!--!doctype-->文章上线截图原文链接:https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(25)00386-X/fulltext图1:广东地区、全国范围内鲍曼不动杆菌荚膜谱系图2:噬菌体迭代适应性筛选策略图3:噬菌体抗性株对抗生素再敏感、毒力下降图4:噬菌体抗性株的基因突变位点图5:KL2型临床CRAB分离株对ABCK2的敏感性及抗性菌生物膜形成能力、对免疫系统抵抗力下降图6:KL2型CRAB的快速鉴定及临床应用

2025-09-22